Der Helmholtzplatz ist ein geradezu vorzüglichliches Studienobjekt für Gemeinwesenarbeit, aus mehreren guten Gründen. Seine Geschichte ist überschaubar, und insbesondere in der Zeit nach der Friedlichen Revolution in Deutschland 1989 gibt es kaum eine Methodik der Gemeinwesenarbeit, kaum ein Programm mit Sozialraumorientierung, das am Helmi - so wird der Platz manchmal genannt - nicht ausprobiert worden wäre. Das hat zwar einige methodologische Schwierigkeiten zur Folge, da sich die Effekte überlagen, aufschaukeln und gegebenenfalls gegenseitig neutralisieren könnten, nichts desto trotz wird dieser Nachteil aufgewogen durch den schier unerschöpflichen Fundus an Problemen, Konflikten, Kontroversen, Debatten, Analysen, Daten, Erfolgs- und Misserfolgsmeldungen. Es geht hierbei nicht um eine Vollständigkeit, und auch nicht um eine Geschichte des Helmholtzplates, sondern um einen Focus. Was passiert, wenn mit Blick auf das soziale Ganze, auf das Gemeinwesen gearbeitet wird. Dazu gibt es insbesondere in der Disziplin der Sozialen Arbeit wenig Material, auch wenn durchaus nicht wenige Publikationen über den Helmholtzplatz vorzufinden sind.

1. Ein Platz auf dem Reissbrett

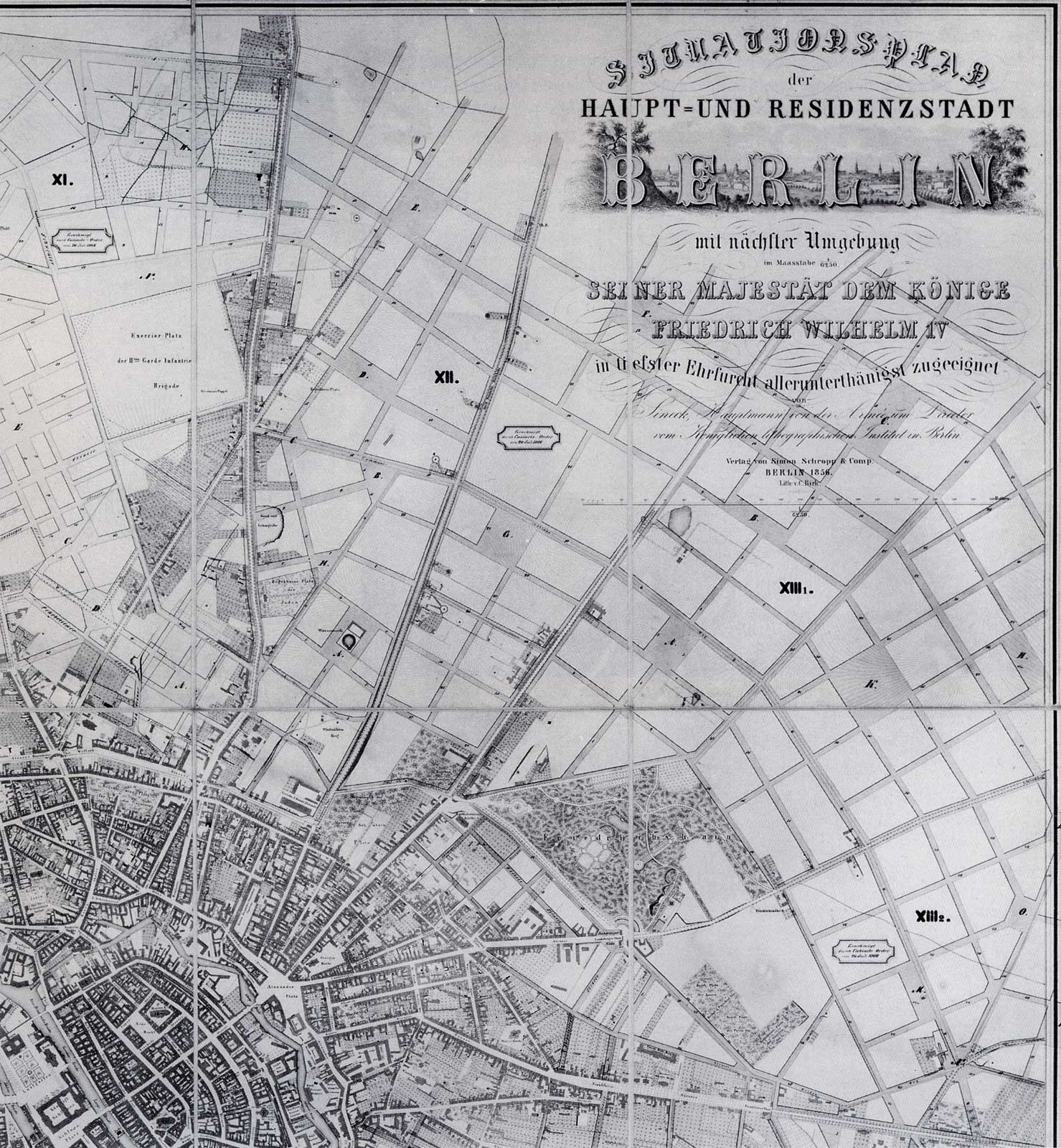

Vor gut 150 Jahren gab es den Helmholtzplatz noch gar nicht oder doch schon. Das Gebiet, das heute als Stadtteil Prenzlauer Berg wegen seine Kunst- und Kulturszene und seinem Life-Syle weltbekannt und weltberühmt ist und selbstverständlich zur Berliner Innenstadt gerechnet wird, war in jener Zeit vor den Toren Berlins und war nahezu vollständig landwirtschaftlich geprägt. Das alte Berlin liegt in einem Urstromtal, der Prenzlauer Berg war die erste Steigung nach dem Verlassen der Stadt nordostwärts Richtung der Stadt Prenzlau, die sogenannte Barnimkante, die noch heute an einigen wenigen Stellen klar erkennbar ist. Damals waren hier Windmühlen angesiedelt, und historische Bezeichnungen wie Weinbergsweg berichten von damals typischen Nutzungen. Zeitgenössische Bilder zeigen denn auch beispielsweise Menschen bei der Erntearbeit, und nur die Silhouette im Hintergrund der Zeichnung lässt erahnen, dass es die expandierende Stadt ist, die in Zukunft das Gebiet prägen wird.

Vor gut 150 Jahren gab es den Helmholtzplatz noch gar nicht oder doch schon. Das Gebiet, das heute als Stadtteil Prenzlauer Berg wegen seine Kunst- und Kulturszene und seinem Life-Syle weltbekannt und weltberühmt ist und selbstverständlich zur Berliner Innenstadt gerechnet wird, war in jener Zeit vor den Toren Berlins und war nahezu vollständig landwirtschaftlich geprägt. Das alte Berlin liegt in einem Urstromtal, der Prenzlauer Berg war die erste Steigung nach dem Verlassen der Stadt nordostwärts Richtung der Stadt Prenzlau, die sogenannte Barnimkante, die noch heute an einigen wenigen Stellen klar erkennbar ist. Damals waren hier Windmühlen angesiedelt, und historische Bezeichnungen wie Weinbergsweg berichten von damals typischen Nutzungen. Zeitgenössische Bilder zeigen denn auch beispielsweise Menschen bei der Erntearbeit, und nur die Silhouette im Hintergrund der Zeichnung lässt erahnen, dass es die expandierende Stadt ist, die in Zukunft das Gebiet prägen wird.

Die Schönhauser Allee war damals die Verbindungsstraße zu dem Dorf Pankow, das erste Dorf ausserhalb von Berlin Richtung Norden. Pankow war ein beliebtes Ausflugsziel, und der bayerische Braumeister Joseph Pfeffer kaufte bereits 1941 ein Gelände und errichtete darauf eine Brauerei und - für das gesellschaftliche Leben am Wochenende insbesondere für die Pankow-Ausflügler enorm wichtig, den bis heute bestehenden Biergarten. Etwa einen Kilometer weiter Richtung Pankow befand sich der Exercier-Platz

- Schönhauser Allee

- Hobrecht Plan

- itd