Ausreichend Schlaf zu haben ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den Alltag gut bewältigen zu können. Nachfolgend berichte ich darüber, wie ich über Jahrzehnte damit zu tun hatte, hinreichend Schlaf zu finden in genau der Zeit, die mein Körper brauchte und welche Lösung ich letztendlich finden konnte.

Ausreichend Schlaf zu haben ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den Alltag gut bewältigen zu können. Nachfolgend berichte ich darüber, wie ich über Jahrzehnte damit zu tun hatte, hinreichend Schlaf zu finden in genau der Zeit, die mein Körper brauchte und welche Lösung ich letztendlich finden konnte.

Jahrzehntelang kämpfte ich morgens um jede Minute. Nicht nur Essen und Kultur, sondern auch Schlaf ist, jedenfalls nach meinem Verständnis, Lebensmittel. Mein Problem manifestierte sich in der Schulzeit. Der zwangsweise festgesetzte Schulbeginn um 8:00 Uhr stresste enorm. Aufstehen, Wasser ins Gesicht, Anziehen, Frühstück und der Schulweg, es blieb keine Zeit zum Trödeln. Meine um Pünktlichkeit besorgte Mutter kümmerte sich dennoch jeden Morgen darum, dass ich so zeitig los musste, dass ich einige Minuten früher da war als ich musste. Dennoch würde ich behaupten, dass ich in der jeweils ersten Stunde nie etwas gelernt habe. Wach wurde ich erst so im Verlauf der zweiten Stunde, alles davor war ein Zwangsabsitzen mit einem bleiernen Gefühl im ganzen Körper. Erst im Verlauf der Oberstufe gab es Möglichkeiten, durch geschickte Wahl der Kurse wenigstens das eine oder andere Mal in der Woche nicht um 8:00 Uhr vor Ort sein zu müssen.

Um den Solidaritätseinsatz in einer Kaffee-Ernte-Brigade in Nicaragua zu finanzieren, habe ich sogar einen Job im Schichtbetrieb angenommen. Bei FKF, einer Konservendosenfabrik. Weil dieser Job – aus meiner damaligen Sicht – habwegs gut bezahlt war. Um den Beginn um 6:00 Uhr zu schaffen, musste ich gleichsam vom Hochbett durch die Hose in die Stiefel springen, die bereits am Vortag vorbereitete Thermoskanne Kaffee ergreifen und mit Höchstgeschwindigkeit unter Missachtung jeder (!) roten Ampel mit dem Fahrrad zur Fabrik fahren, um im Laufschnitt, mich umziehend, wenige Sekunden vor Schichtbeginn, noch rechtzeitig (!) die Stempeluhr zu erwischen. Zum Glück waren die Arbeitsabläufe derart monoton, dass ich dabei psychisch nicht anwesend sein musste. Heute dürften ausschließlich Roboter die Arbeit des Umschichtens der gekochten Dosen auf die Etikettiermaschine übernehmen.

Es wurde lange Jahre nicht besser, weil ich im Rahmen selbständiger Arbeit immer am Vorabend todo-Listen verfasste, die davon ausgingen, dass ich gegen 9:00 Uhr ausgeschlafen, gewaschen, angezogen und mit einer Tasse Kaffee in der Hand am Schreibtisch sitezen würde. Wenn ich dann um 10:00 Uhr oder später aufwachte, war klar, dass der Zeitplan nicht zu halten sein würde und ich war regelmäßig demoralisiert.

Eine Wende brachte meine Twitter-Bekannte @bewitchedmind, die in verschiedenen Kontexten von einer „Frühaufsteherdiktatur“ sprach. Das war die gedankliche Wende. Nicht ich war das Problem, sondern das erbarmungslose Zeitdiktat einer rücksichtslosen gesellschaftlichen Gruppierung, von der noch nicht einmal klar ist, ob sie überhaupt die Mehrheit stellt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich Frieden geschlossen mit dem Umstand, dass ich sowohl gerne lange nachts wach bin UND zugleich meine acht bis neun Stunden Schlaf brauche. Mit anderen Worten: Wenn ich um 3:00 Uhr zu Bett gehe, werde ich realistischerweise nicht vor 11:00 Uhr den Tag beginnen können. Alles andere ist – bis auf Ausnahmefälle – sinnlos. Und selbst im Fall einer Ausnahme will mein Körper immer die fehlenden Stunden Schlaf nachholen.

Seitdem ich mein Leben um meinen Rhythmus herum organisiere, bin ich wesentlich zufriedener. Ich nehme so gut wie keine Termine vor 11:00 Uhr an, reise bei auswärtigen Terminen am Abend zuvor an oder nehme an solchen Veranstaltungen erst gar nicht teil. Den anderen Menschen, die sich wundern, warum ich immer erst so spät erscheine, erkläre ich ganz einfach, dass ich von der Spätschicht bin. Das versteht in der Regel jeder und ich erhalte wohl wollende Zustimmung. Ja, sage ich dann immer, es muss ja auch jemand dann arbeiten, wenn ihr schon schlaft!, und lächele dabei still in mich hinein.

Berlin, 22.12.2014

Stefan Schneider

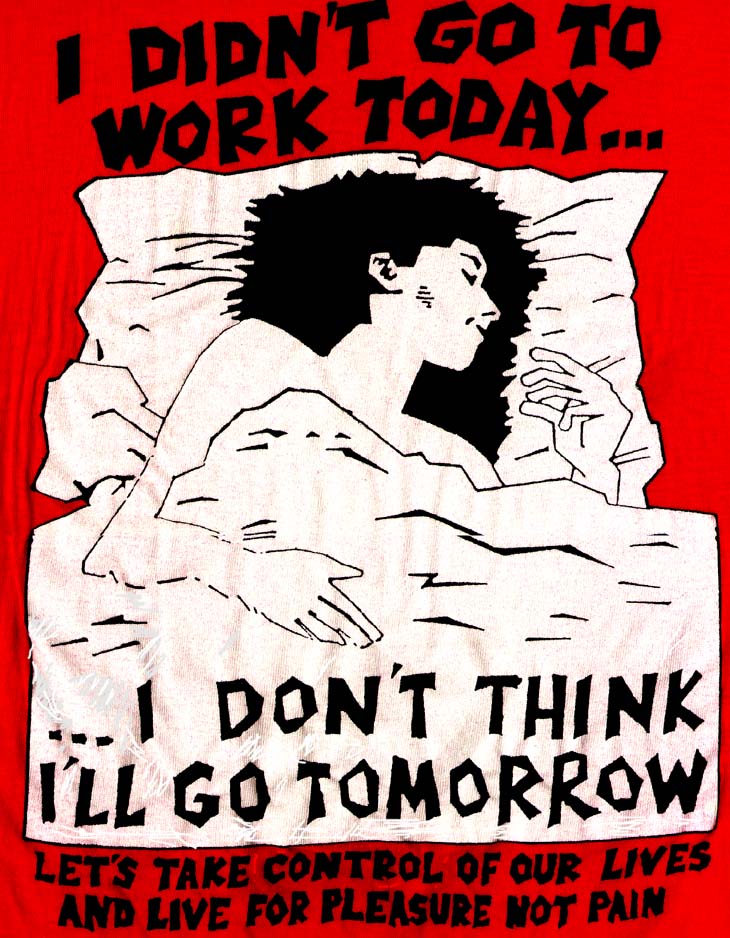

Abbildung: http://besser.tsoa.nyu.edu/T-Shirts/egfenton/control.jpg

Rauchen ist heute nicht mehr das, was es mal war. Zahlreiche Gesetze unterbinden das Rauchen in der Öffentlichkeit, zugleich existiert aber seit einigen Jahren eine Alternative zum Verbrennen von Tabak, der neben dem gewünschten Niktotin auch unbestreitbar jede Menge gesundheitsschädlicher Zusatzstoffe enthält. Wie bei www.steamo.biz www.clicksmoker.com gut nachzulesen ist, wird bei der E-Zigarette im wesentlichen verflüssigtes Nikotin verdampft (und nicht etwa verbrannt). Aber es gibt auch Liquids ohne Nikotin. Hätte es die E-Zigarette vor 35 Jahren schon gegeben, meine Raucherkarriere wäre sicherlich völlig anders verlaufen.

Rauchen ist heute nicht mehr das, was es mal war. Zahlreiche Gesetze unterbinden das Rauchen in der Öffentlichkeit, zugleich existiert aber seit einigen Jahren eine Alternative zum Verbrennen von Tabak, der neben dem gewünschten Niktotin auch unbestreitbar jede Menge gesundheitsschädlicher Zusatzstoffe enthält. Wie bei www.steamo.biz www.clicksmoker.com gut nachzulesen ist, wird bei der E-Zigarette im wesentlichen verflüssigtes Nikotin verdampft (und nicht etwa verbrannt). Aber es gibt auch Liquids ohne Nikotin. Hätte es die E-Zigarette vor 35 Jahren schon gegeben, meine Raucherkarriere wäre sicherlich völlig anders verlaufen.

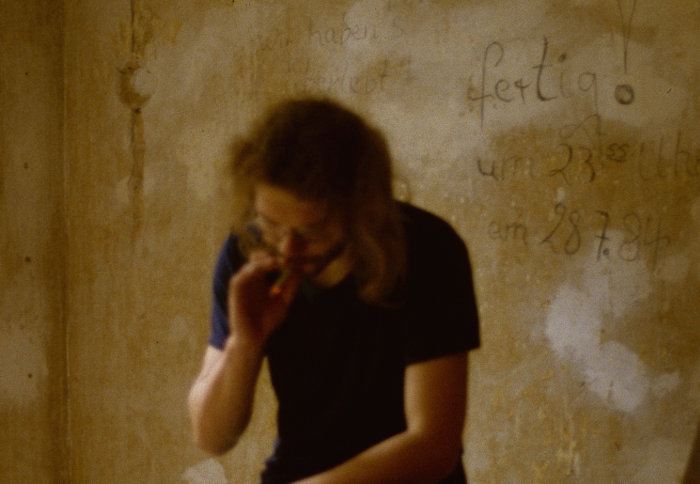

Rauchen, das war von Anfang an mehr als nur ein Zu-sich-Nehmen von Nikotin. Es erfüllte im Verlaufe vieler Jahre ganz unterschiedliche Funktionen. Ich fing an, weil es die anderen machten. Meine zumeist älteren Freunde. Die schon studierten, während ich noch zur Schule ging. Die viel mehr Zeit hatten als ich, der ich jeden Morgen um 8 Uhr in der Schule sein musste. Vorlesungen fingen so um 10 Uhr an. Frühestens. Es blieb natürlich nicht beim Probieren, und schon bald war ich regelmäßiger Raucher. Vor Schulbeginn eine erste Zigarette zu rauchen, selbst auf die Gefahr hin, verspätet zu erscheinen. Die Lehrer waren ohnehin froh, wenn jemand zum Unterricht erschien. Separate Raucherräume für Schüler gaben einem das Gefühl, jemand besonderes zu sein und im Lehrerzimmer wurde ohnehin geraucht. Und nicht wenig.

Später war die Raucherpause ein soziales Event auf Tagungen. Die Nichtraucher schätzen wir als eher langweilig ein. Die wirklich taffen Leuten standen draussen, quatschen, hekten Pläne aus oder lästerten ab und rauchten. Das gegenseitige Feuer geben oder Zigarette anbieten war eine wortlose Solidarisierung und funktionierte prächtig. „Komm, lass und eine rauchen gehen!“ und sobald die Zigarette qualmte, hieß es: „Ist der Vortrag nicht fuchtbar? Kaum auszuhalten!“ Aber auch im privaten Leben war die Zigarette ein Heilmittel für alles und jedes. Eine Arbeit ist erledigt? Zur Belohnung eine Zigarette. Eine zündende Idee wird gesucht? Vielleicht kommt die ja bei der Zigarette. Eine Sache soll zu Ende kommen? Gerne nach einer kurzen Zigarettenpause. Einen Grund zum Rauchen gab es eigentlich immer – und sei es, dass man erstmal nicht wusste, über was man tun sollte.

Natürlich gab es schon damals Berichte über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens, und die waren auch schwerlich zu bestreiten. Aber die Lungenkrebserkrankten, Beinamputierten waren weit weg. Die waren alt und wir waren jung. Und aufhören konnten wir immer noch – später, in einer nicht genauer bestimmten Zukunft. Die kam auch, und dann ging es bergab mit der Kondition. Astma kam dazu und mußte behandelt werden. Irgendwie ging es immer weiter. Es gab auch keine wirkliche Alternative. Aufhören? Die Nichtraucher waren ja noch immer uncool. Spießig. Sex and Drugs and Rock and Roll. Dann kam der Husten dazu. Immer morgens beim Kaffee mit den ersten Zügen der Morgen-Zigarette. Kein Hüsteln, sondern ein schwerer, grollender, schleimiger Husten aus der Tiefe der Lunge. Wirklich unangenehm und körperlich anstrengend. Erste Gedanken kamen auf. Was mache ich hier eigentlich? Ein sonniger Tag beginnt und ich schütte Gift in mich hinein? Eines Tages war dann Schluss damit. Keine Zigaretten mehr, dafür ein halbes Jahr lang nicht abebben wollende Nervosität. Nikotin – ja, das ist ein Nervengift.

Heute kann ich rauchen, ohne die Lunge zu Teeren, wie wir damals sagten. Ein wichtiger Fortschritt. Mit Hilfe der E-Zigarette.

Berlin, 15.12.2014

Stefan Schneider

[Abbildung]

Ein Umzug stand an. Ich meine, dass es Krampitz war, der zu mir sagte: Schneider, jetzt besorgen wir Dir mal eine Wohnung in Prenzlauer Berg! Er schleppte mich in das Büro der WIP (Wohnungsbaugesellschaft in Prenzlauer Berg mbH) und ich trug mein Anliegen vor. Bitte in der Nähe vom Pfefferberg, gerne Ofenheizung, gerne Altbau, gerne renovierungsbedürftig. Ich bekam drei Adressen genannt und – heute unvorstellbar – die Schlüssel in die Hand gedrückt. Die erste Wohnung kam nicht in Frage, schlauchartig, ungemütlich, in einem dunklen Hinterhof in der Fehrbelliner Straße. In gedämpfter Stimmung zog ich weiter. Das kann ja heiter werden, wenn die alle so sind. Die zweite Wohnung war Schwedter Ecke Christinenstraße, im ersten Stock des Vorderhauses. Ich war keine Minute in der Wohnung und mir war klar, die ist es. Zwei Zimmer nach vorne zur Straße und dazu ein anheimelnder weißer großer Kachelofen, eine geräumige Küche nach hinten raus, Flur mit Klo und Badewanne(!). Ansonsten deutlich renovierungsbedürftig. Aber der blaugefärbte Putz, der unter den teilweise abgerissenen weißen Rauhfasertapeten hervorlugte, der hatte einen ganz eigenen Charme, der mich betörte. Die Elektrik war neu gemacht worden.

Ein Umzug stand an. Ich meine, dass es Krampitz war, der zu mir sagte: Schneider, jetzt besorgen wir Dir mal eine Wohnung in Prenzlauer Berg! Er schleppte mich in das Büro der WIP (Wohnungsbaugesellschaft in Prenzlauer Berg mbH) und ich trug mein Anliegen vor. Bitte in der Nähe vom Pfefferberg, gerne Ofenheizung, gerne Altbau, gerne renovierungsbedürftig. Ich bekam drei Adressen genannt und – heute unvorstellbar – die Schlüssel in die Hand gedrückt. Die erste Wohnung kam nicht in Frage, schlauchartig, ungemütlich, in einem dunklen Hinterhof in der Fehrbelliner Straße. In gedämpfter Stimmung zog ich weiter. Das kann ja heiter werden, wenn die alle so sind. Die zweite Wohnung war Schwedter Ecke Christinenstraße, im ersten Stock des Vorderhauses. Ich war keine Minute in der Wohnung und mir war klar, die ist es. Zwei Zimmer nach vorne zur Straße und dazu ein anheimelnder weißer großer Kachelofen, eine geräumige Küche nach hinten raus, Flur mit Klo und Badewanne(!). Ansonsten deutlich renovierungsbedürftig. Aber der blaugefärbte Putz, der unter den teilweise abgerissenen weißen Rauhfasertapeten hervorlugte, der hatte einen ganz eigenen Charme, der mich betörte. Die Elektrik war neu gemacht worden.

Noch am selben Tag machte ich den Mietvertrag startklar, handelte drei Monate Mietfreiheit aus (ich hätte ein ganzes Jahr ausverhandeln müssen, das wäre dem Zustand der Wohnung angemessen gewesen, aber verhandeln ist nicht immer meine Stärke) und konnte auch gleich in die Wohnung rein. Meine erste eigene Wohnung. Ich hatte jetzt fünfzehn Jahre in der gleichen WG gewohnt und es waren bestimmt drei Jahre zuviel. Die Konstellation, mit der ich 1984 dort einzog, hielt gerade mal ein halbes Jahr. Mein damals bester Freund Clemens hatte bald seine Tine gefunden und zog aus, auch Lemmi und Doris hatten andere Pläne. Danach zog meine Freundin Bettina ein und mit ihr Jutta und Petra. Das war für einige Jahre eigentlich die beste Zeit. Dann begann der Niedergang, oder änderten sich nur meine Bedürfnisse?

Ein weiteres Problem war, dass die alte WG-Wohnung in Schöneberg lag und mein Büro nach Prenzlauer Berg auf den Pfefferberg umgezogen war. Das bedeutete, hochlaufen bis zum U-Bahnhof Bülowstraße und mit der U2 bis zum Senefelder Platz fahren. Fast eineinhalb Stunden war ich jeden Tag unterwegs. Morgens habe ich immer den Tagesspiegel gelesen – aber auf der Rücktour langweilte ich mich. Dass musste sich ändern, ebenso wie die WG, in der ich mehr oder weniger nur noch in meinem Zimmer verweilte. Jetzt also meine erste eigene Wohnung. Zum Glück hatte ich gerade ein Auto zur Verfügung. Ich schnappte also Matratze, Bettzeugs, Kaffeemaschine, Musikanlage sowie einige Habseligkeiten und zog erstmal provisorisch in die neue Wohnung. Im Grunde war es mehr eine Flucht als ein Auszug. Der Weg zur Arbeit betrug nur noch 50 Sekunden und ich konnte die so gewonnene Zeit nutzen, die neue Wohnung Stück für Stück zu renovieren.

Nach drei Monaten der Renovierung in den so gewonnenen freien Stunden neben der Arbeit war die Zeit endlich reif für den „richtigen“ Umzug. Das wäre ein Fall für die Umzugshelfer Berlin gewesen. Ein Auto und Leute zum Tragen. Vor allem die Bücher waren schwer – insgesamt 40 Kisten kamen zusammen. Und ein weiteres Problem stellten die Pflanzen da. Ich überlegte lange, welche von den vielen ich mitnehmen sollte. Eines Nachts erschienen mir die Pflanzen im Traum und sagten: Wir sind ein Pflanzenkollektiv. Alle oder keine! Also kamen alle mit. Aber das ist eine andere Geschichte.

Berlin, 10.12.2014

Stefan Schneider

[Abbildung] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duct-tape_Moving_Van.jpg:Duct-tape_Moving_Van.jpg

Gefühlt Ende August, also noch im Hochsommer, erscheint das erste Weihnachtsgebäck in den Supermärkten. Verständnislos schütteln die meisten den Kopf, aber der eine oder andere greift doch zu, vielleicht nur, um zu testen, ob das Gebäck immer noch so schmeckt wie zu Weihnachten des letzten Jahres oder, weil die Lebkuchenherzen mit Füllung preisgüstigeren Süßstoff darstellen als die gleiche Menge an Schokolade. Womöglich geht es darum, Arbeitsplätze zu erhalten in der Süßwarenindustrie. Oder die Kunden frühzeitig an Weihnachten zu gewöhnen, aus Angst, sie hätten in diesem Jahr keine Lust darauf und könnten das Fest einfach ausfallen lassen und auf die Malediven fliegen? Oder wenigstens nach Mallorca? Wie auch immer, das Zeug verschwindet. Man weiß es nicht und will es nicht so genau wissen.

Gefühlt Ende August, also noch im Hochsommer, erscheint das erste Weihnachtsgebäck in den Supermärkten. Verständnislos schütteln die meisten den Kopf, aber der eine oder andere greift doch zu, vielleicht nur, um zu testen, ob das Gebäck immer noch so schmeckt wie zu Weihnachten des letzten Jahres oder, weil die Lebkuchenherzen mit Füllung preisgüstigeren Süßstoff darstellen als die gleiche Menge an Schokolade. Womöglich geht es darum, Arbeitsplätze zu erhalten in der Süßwarenindustrie. Oder die Kunden frühzeitig an Weihnachten zu gewöhnen, aus Angst, sie hätten in diesem Jahr keine Lust darauf und könnten das Fest einfach ausfallen lassen und auf die Malediven fliegen? Oder wenigstens nach Mallorca? Wie auch immer, das Zeug verschwindet. Man weiß es nicht und will es nicht so genau wissen.

Tatsächlich ist Weihnachten ein hochwertiges Fest. Immer mehr Menschen haben das durchschaut und würdigen es entsprechend. Beginnend mit der Adventszeit. Besonders in den Verwaltungen arbeitet zu dieser Zeit niemand mehr, weil alle damit beschäftigt sind, die Fester und Schreibtische zu dekorieren, Julklapp zu organisieren und die vielen Weihnachtsfeier–Termine zu koordinieren. Und auch im engeren sozialen Rahmen wird rastlos gearbeitet. Der Baum, die Lichterkette, der Schmuck, die Geschenke, der Weihnachtsmann oder -engel, Oma und Opa und vor allem der Braten oder die Gans. Rotbekleidete dicke Männer mit Bauch, Bart und Knollnase dürfen sich in aller Öffentlichkeit Kindern nähern und diese unbefragt begrapschen. Dazu säuselnde Musik, die nur an diesen wenigen Tagen im Jahr gespielt werden darf und sonst gar nicht: Jingle Bells. Rudolph, the Red Nosed Reindeer. Sogar Ozzy Osbourne singt Winter Wonderland und Axl Rose White Christmas. So wird Weihnachten erträglich.

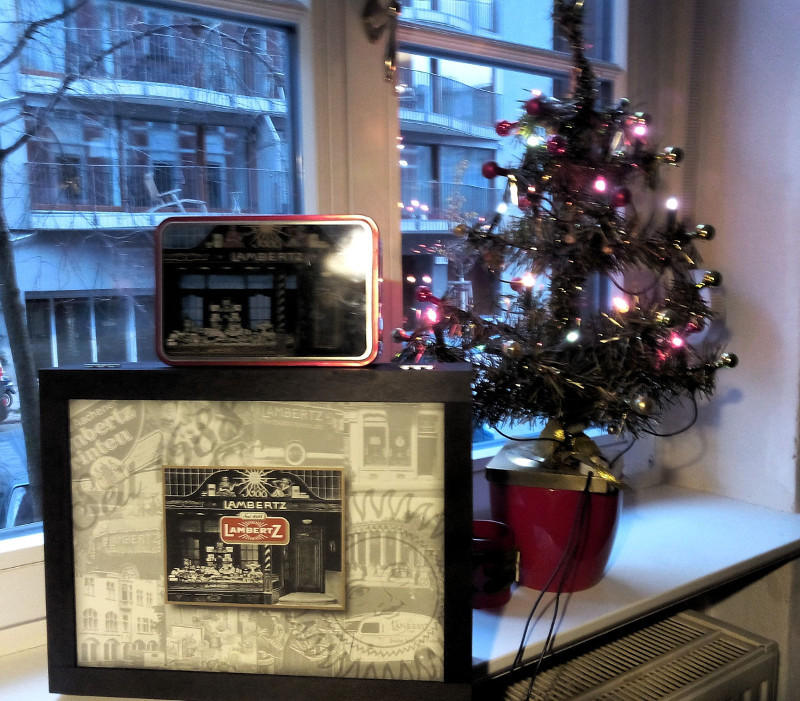

Genau genommen ist Weihnachten – zumindest in der christlichen und postchristlich-sekulären Hemisphäre - ein gesamtgesellschaftlicher Ausnahmezustand. Und genau an dieser Stelle kommt LAMBERTZ ins Spiel. LAMBERTZ produziert feinstes gefülltes Gebäck aller Art und bietet dieses in der legendären LAMBERTZ Geschenktruhe an. Eine solche Truhe mit 1,7kg Inhalt an Weihnachtsgebäck habe ich mir Ende November kommen lassen und bis einschließlich dem Nikolaus-Tag getestet, und das war großartig. Das Unternehmen ist in Aachen ansässig und kann auf eine Tradition – und damit auch auf Erfahrung - blicken, die bis in das Jahr 1688 zurückreicht. Das war zu schmecken. Egal was ich aufmachte – ob Nürnberger Lebkuchen, Dominosteine, Spekulatius mit Schoko-Beschichtung, Aachener Printen und sogar Mozartkugeln – der erste Eindruck war immer: Das ist lecker, hochwertig, frisch, köstlich. Meine Nachbarn, mit denen ich diese Schätze gelegentlich teilte, hatten eine ähnliche Meinung dazu.

Aber nicht nur der überragende Geschmack spricht für die Truhe. Lambertz verwendet für seine Produkte Eier aus der Bodenhaltung, nachhaltig produziertes Palmöl und Kakao und ist auch den Organisationen beigetreten, die das kontrollieren. Auch das soziale Engagement des Unternehmens ist erwähnenswert: Das Unternehmen startete im Jahr 2008 ein Projekt, junge Afghanen in Deutschland als Bäcker auszubilden und sie nach Rückkehr in Afghanistan bei ihrer Existenzgründung vor Ort zu unterstützen. Darüber hätte ich gerne mehr erfahren. Wie auch immer: Ich bestelle mir im Lambertz Shop noch eine solche Truhe und Weihnachten 2014 wäre gerettet.

Berlin, 08.12.2014

Stefan Schneider

PS: Wer in Aachen und Umgebung wohnt, kann auch einfach bei Lambertz vorbei gehen und sich die Sachen aus dem Werkverkauf holen:

Lambertz Werkverkauf

Ritterstraße 9

52072 Aachen

Tel. Werksverkauf 0241 - 89 05 237.

Fax Werksverkauf 0241 - 89 05 257.

E-Mail: