Meine ersten Erfahrungen mit einem Flipchart machte ich vor mehr als 30 Jahren, gegen Mitte / Ende der 80er Jahre. Damals studierte ich Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Technischen Universtität Berlin. Eine der wichtigsten Veranstaltungen, an die ich mich bis heute erinnere, war das Diplomanden-Kolloquium bei C.W. Müller. Wir trafen uns während des Semesters immer dienstags vormittags in seinem Büro, es war ziemlich eng. Am Fenster stand sein Schreibtisch, die Wände waren voller Bücherregale. Dazwischen ein langer, schmaler Tisch. Wenn alle ihren Kaffee hatten – C.W. kochte für uns immer Filterkaffee, stellte Milch und Zucker auf den Tisch – ging es los. Reihum hatten wir Studierende die Aufgabe, den anderen unsere Diplomarbeitsidee vorzustellen. Das wurde dann ausgiebig in der Gruppe diskutiert. C.W. ließ uns erstmal erzählen, stellte Verständnisfragen, griff selten in die Diskussion ein.

Meine ersten Erfahrungen mit einem Flipchart machte ich vor mehr als 30 Jahren, gegen Mitte / Ende der 80er Jahre. Damals studierte ich Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Technischen Universtität Berlin. Eine der wichtigsten Veranstaltungen, an die ich mich bis heute erinnere, war das Diplomanden-Kolloquium bei C.W. Müller. Wir trafen uns während des Semesters immer dienstags vormittags in seinem Büro, es war ziemlich eng. Am Fenster stand sein Schreibtisch, die Wände waren voller Bücherregale. Dazwischen ein langer, schmaler Tisch. Wenn alle ihren Kaffee hatten – C.W. kochte für uns immer Filterkaffee, stellte Milch und Zucker auf den Tisch – ging es los. Reihum hatten wir Studierende die Aufgabe, den anderen unsere Diplomarbeitsidee vorzustellen. Das wurde dann ausgiebig in der Gruppe diskutiert. C.W. ließ uns erstmal erzählen, stellte Verständnisfragen, griff selten in die Diskussion ein.

Das Hauptproblem auf diesen Sitzungen war – so meine Erinnerungen – daß die meisten Arbeiten interessegeleitet waren. Wir hatten alle irgendwo entsprechend unserer Wünsche und Vorlieben in einer Einrichtung der Sozialen Arbeit ein Praktikum absolviert, wir fanden diese Einrichtung gut und wollten darüber unsere Arbeit schreiben. Unsere Diskussionen kreisten regelmässig um die Frage, um was genau es in dieser Arbeit dann gehen sollte. Meistens an dieser Stelle griff C.W. ein. Er griff sich einen Filzer, ging zum Flipchart und schrieb eine Überschrift: „Stadtteilarbeit in Schöneberg“ oder „Karate in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen“ oder „Suchtberatung bei Heroinabhängigen“ … was eben das Thema war. Und dann folgte in der Regel eine messerscharfe Frage: „Was genau ist denn das Problem?“ So entwickelten wir Stück für Stück anhand konkreter Fragestellungen das übliche Instrumentarium des wissenschaftlichen Arbeitens. Problem – Stand der Forschung – Hypothese – Methodologie – Untersuchung – Ergebnisse – Bewertung.

Am Ende des Kolloquiums riss C.W. das vollgeschriebene Papier vom Flipchart und überreichte es dem Studierenden mit dem Satz: „Hier, schenke ich Dir!“ Meistens enthielt dieses Papier eine von uns allen gemeinsam erarbeitete fertige Grobstruktur der geplanten Diplomarbeit und wer sich mehr oder weniger daran hielt, musste sich um seine Diplomarbeit keine großen Sorgen mehr machen. Mit selbst ging es nicht viel anders.

Auch bei mir steht heute noch – neben einer großen Pinnwand – ein Flipchart im Büro. Flipcharts wie meins kann man auf dieser Seite unkompliziert auswählen und bestellen. Wenn ich für mich alleine bin, reicht mir ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch, aber insbesondere dann, wenn ich mit anderen etwas bespreche, greife ich gerne zum Filzstift und versuche, meine Ideen oder meine Sicht des Problems auf dem Flipchart festzuhalten. Meistens ergeben sich dann in gemeinsamer Arbeit brauchbare Lösungen, auf die ich alleine nicht gekommen wäre. Inzwischen gibt es sogar schon digitale Flipcharts, aber das ist ein anderes Thema.

Berlin, 10.04.2018

Stefan Schneider

Abbildung: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1962-wood-badge-monterey.jpg:1962-wood-badge-monterey.jpg,

Quelle: WikiCommons,

Urheber: Szentkiralyi

Vor einigen Jahren traf ich mich mit Ulla in Mannheim. Ich war gerade in der Nähe und hatte einen Vormittag lang Zeit. Wir sprachen über meine beruflichen Perspektiven und dass ich in nächster Zeit viel unterwegs sein würde. Das wäre natürlich klasse, wenn ich von überall gut arbeiten könnte. Im Internet. Einen großen Teil meiner Arbeit kann ich im Internet erledigen. „Dann richte Dir doch einen Hot-Spot ein!“, sagte Ulla. „Einen Hot-Spot?“, fragte ich und muss dabei geguckt haben, wie ein Auto. Sie zückte ihr Smartphone, drückte eine paar Tasten und sagte: „So, jetzt mach‘ mal Deinen Klaprechner an und log Dich ein!“ Das klappte auch, ich konnte meine Emails abrufen und mir ein paar Seiten im Internet ansehen. Das war ja klasse, ich war begeistert. Mit einem Hotspot könnte ich mir also überall auf der Welt selber einen Internet-Zugang einrichten.

Vor einigen Jahren traf ich mich mit Ulla in Mannheim. Ich war gerade in der Nähe und hatte einen Vormittag lang Zeit. Wir sprachen über meine beruflichen Perspektiven und dass ich in nächster Zeit viel unterwegs sein würde. Das wäre natürlich klasse, wenn ich von überall gut arbeiten könnte. Im Internet. Einen großen Teil meiner Arbeit kann ich im Internet erledigen. „Dann richte Dir doch einen Hot-Spot ein!“, sagte Ulla. „Einen Hot-Spot?“, fragte ich und muss dabei geguckt haben, wie ein Auto. Sie zückte ihr Smartphone, drückte eine paar Tasten und sagte: „So, jetzt mach‘ mal Deinen Klaprechner an und log Dich ein!“ Das klappte auch, ich konnte meine Emails abrufen und mir ein paar Seiten im Internet ansehen. Das war ja klasse, ich war begeistert. Mit einem Hotspot könnte ich mir also überall auf der Welt selber einen Internet-Zugang einrichten.

Es dauerte nicht lange und ich besaß ein eigenes Smartphone. Und dann noch einen schönen Vertrag mit einem Internet-Anbieter wie zum Beispiel von winsim.de. Das war toll. Egal wo ich war, ich richtete mir einen Hotspot ein und konnte mit dem Rechner sofort loslegen. So hatte ich mir das vorgestellt.

Was ich nicht wusste und was mir keiner gesagt hat: Gerade auf dem Land ist die Internetverbindung doch recht langsam. Also ein Deutschland. So langsam, dass es einige Minuten dauert, bis eine Seite geladen oder eine email übertragen wird. Unter solchen Umständen ist es natürlich vollkommen sinnlos, sich einen Hotspot einzurichen. Ganz offenbar sind die Internet-Netzanbieter der Meinung, dass Fuchs und Hase kein Internet brauchen. Wildschweine und Igel auch nicht. Und Wälder, Wiesen und Felder prinzipiell auch nicht.

Also überall, wo nicht gerade Stadt ist, lässt die Internet-Geschwindigkeit schwer zu wünschen übrig. Mein Arbeitsplatz in Niedersachsen befindet sich in einem Dorf, in dem es wahrscheinlich mehr Maulwürfe als Bewohner gibt. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie schnell dort die Internet-Verbindung ist? Genau. Es liegt also an den Maulwürfen. Vor allem an den Maulwürfen. Anders kann es nicht sein.

Zum Glück blicke ich ja gelegentlich über den Tellerrand. So war ich im letzten Jahr in den Niederlanden und in Polen. Und dort gab es auch auf dem Land ein schnelles Internet. Seit dem überlege ich, auszuwandern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wäre dann so etwas wie ein Wirtschaftsflüchtling. Genauer gesagt, ein Internet-Flüchtling. Und alles das nur, weil deutsche Maulwürfe kein Internet brauchen.

Berlin, 27.03.2017

Stefan Schneider

Abbildung: Maulwurf gefangen; Quelle WikiCommons; Urheber/ Fotograf: Michael Dufek

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maulwurf_gefangen2007.jpg

Ich schlafe gerne lange. Meistens ist es am Abend vorher spät geworden. Nicht das ich an Schlaflosigkeit leide, aber ich liebe die Einsamkeit der Nächte. Keine – oder fast keine – Anrufe, niemand – oder fast niemand - der oder die spontan noch vorbei kommt, keine Nachtpost und sonstige Störungen. Ich kann für mich sein, meinen Dingen nachgehen und das ist schön. Und das halte ich auch im Urlaub so.

Ich schlafe gerne lange. Meistens ist es am Abend vorher spät geworden. Nicht das ich an Schlaflosigkeit leide, aber ich liebe die Einsamkeit der Nächte. Keine – oder fast keine – Anrufe, niemand – oder fast niemand - der oder die spontan noch vorbei kommt, keine Nachtpost und sonstige Störungen. Ich kann für mich sein, meinen Dingen nachgehen und das ist schön. Und das halte ich auch im Urlaub so.

Nun bin ich Segler, und wenn ich erst im Verlauf des Tages los fahre und mir weite Strecken vornehme, dann kommt früher oder später die Dunkelheit. Das ist soweit nicht schlimm und es gibt auf dem Wasser genug Leuchttürme und blinkende Tonnen, aber auch ich muss gesehen werden, das ist Vorschrift und unabhängig davon eine sinnvolle Verabredung. Grünes Licht an Steuerbord, rotes Licht an Backbord, nach hinten raus ein weißes Licht und, wenn ich unter Motor fahre, ein weißes Licht.

Nun war es so, dass mein erstes Boot gar keine Lichterführung hatte, ich musste nachrüsten. Als langjähriger Abonnent vom Palstek wusste ich, dass LED-Positionslampen der neueste Schrei waren und zwar vor allem wegen dem unschlagbar niedrigen Stromverbrauch und der langen Lebensdauer. Ich griff also tief in die Tasche und leistete mir Positionslampen von LOPO-Light – echte, nahezu unzerstörbare Qualitätsware.

Zeitgleich traf die Jahresabrechnung von meinem Stromanbieter ein und mir war sofort klar, dass ich auch hier etwas tun konnte. Ich hatte zufälligerweise gerade etwas mehr Geld, als ich brauchte und begann zu investieren: Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer, Arbeitszimmer – alle wichtigen und häufig benutzten Lampen wurden Schlag auf Schlag durch Osram-LEDs ersetzt. Es war wie ein Rausch – für den Deckenfluter gab es LEDs, für die Schreibtischlampe, für die Nachttischlampe, für das Badezimmerschränken, das Licht auf und unter dem Hochbett, die Weihnachtsbaumbeleuchtung und weiteres mehr. Für alles gab es Lösungen. Natürlich kostete das ein Vermögen, aber da musste ich immer an meine Freundin denken, die für solche Fälle die Losung parat hatte: Ich bin zu arm, um mir billige Dinge zu leisten. Ja, diese Investitionen würden sich langfristig auszahlen. Und so kam es auch. Ein Jahr später bei der Jahresrechnung des Stromanbieters hatte ich ein Guthaben von über 200 Euro. Damit konnte ich fast schon eine Kurzreise unternehmen und im Folgejahr sanken die monatlichen Abschläge.

Und noch mehr. Die meisten Lampen werden die angegebene Betriebsdauer von 20.000, 30.000 oder sogar 50.000 Betriebsstuben zu meinen Lebzeiten nicht im Entferntesten erreicht haben. Wer immer also in hoffentlich ferner Zukunft mal meinen Haushalt auflösen wird, wird überall, wo es etwas zu Leuchten gibt, LEDs finden, die ihren Zenit noch lange nicht erreicht haben. Ob die Menschen, sich dann um meinen Nachlass kümmern, dieses auch zu schätzen wissen, ist eine ganz andere Frage.

Eigentlich, so könnte eins meinen, sollte sich diese Erkenntnis überall durchsetzt haben. Aber weit gefehlt. Da lernte ich doch vor gut zweieinhalb Jahren meine Traumfrau kennen und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass es in ihrem Haushalt noch ziemlich viele konventionelle Glüh(heiz)birnen gibt. Ich meine, es lohnt eben nicht zu warten, bis diese musealen Schätzchen ihren Geist aufgeben, sondern ein Austausch kann sofort und unmittelbar vorgenommen werden. Naja, und ab und zu mal bringe ich ihr tatsächlich eine neue LED-Leuchte mit – statt eines Blumenstraußes. Romantisch ist es trotzdem.

Berlin, 17.10.2017,

Stefan Schneider

PS: Das obige Bild ist ein Aquarell aus dem Jahre 1838 in Joseph Mallord William Turner, der nicht umsonst als "Meister des Lichts" geschätzt und bewundert wird.

Abbildung: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Joseph_Mallord_William_Turner_-_Flint_Castle.jpg

Eines war sonnenklar: Ich brauchte dringend einen Tapetenwechsel. Nicaragua, das war ziemlich weit weg, und außerdem war da seit einigen Jahren eine Revolution im Gange, die Unterstützung brauchte. Also meine Unterstützung. Kaffee pflücken in einer Solidaritätsbrigade. Das hieß: Spanisch lernen, mir die Geschichte des Landes und der Sandinisten drauf schaffen, mich in die Zusammenhänge von Kaffeeproduktion und Welthandel hineinzudenken, ein Visum zu beschaffen und weitere Reisevorbereitungen zu treffen. Vor allem aber musste Geld her: Für den Flug hin und zurück über Havanna, und auch Geld zum Leben vor Ort. Was also lag näher als mich nach einem Job umzusehen?

Eines war sonnenklar: Ich brauchte dringend einen Tapetenwechsel. Nicaragua, das war ziemlich weit weg, und außerdem war da seit einigen Jahren eine Revolution im Gange, die Unterstützung brauchte. Also meine Unterstützung. Kaffee pflücken in einer Solidaritätsbrigade. Das hieß: Spanisch lernen, mir die Geschichte des Landes und der Sandinisten drauf schaffen, mich in die Zusammenhänge von Kaffeeproduktion und Welthandel hineinzudenken, ein Visum zu beschaffen und weitere Reisevorbereitungen zu treffen. Vor allem aber musste Geld her: Für den Flug hin und zurück über Havanna, und auch Geld zum Leben vor Ort. Was also lag näher als mich nach einem Job umzusehen?

Ich war jung und ich brauchte das Geld. Ausgeschrieben war ein Job über 6 Wochen, mit mehr als 12 Mark die Stunde halbwegs gut bezahlt, bei FKF, einer Fleischkonservenfabrik. Ich bekam den Job über eine Zeitarbeitsvermittlung. Das ist heute noch aktuell, siehe hier. Die ganze Sache hatte einen kleinen Haken. Arbeitsbeginn war immer schon um 6 Uhr. Andererseits war schon um 14:45 Uhr Feierabend. Dann wäre noch Zeit für die Universitätsbibliothek, ich hatte noch eine Hausarbeit zu erledigen. So der Plan. Der ganze Job brachte zwei Probleme mit sich. Zum einen die Arbeit selbst. Ich hatte den ganzen Tag Konservendosen zu stapeln. Sie kamen noch lauwarm von der Verarbeitung und mussten auf das Laufband der Etikettiermaschine gestellt werden. Unablässig. Die Zeit wollte nicht rumgehen und die einzige Chance, sich davor zu drücken, war die Raucherpause. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geraucht wie in diesen 6 Wochen. Das andere Problem war der Arbeitsanfang. Dieser lag mitten in meiner üblichen Hauptschlafenszeit.

Um den Arbeitsbeginn um 6 Uhr überhaupt schaffen zu können, musste ich mir am Abend zuvor alles zurecht legen: Socken, Hose, Schuhe, Hemd, dazu eine bereits vorbereitete Thermoskanne Kaffee und Stullen für den Tag. Wenn der Wecker um 5:23 Uhr schrillte, hatte ich genau 2 Minuten Zeit, um unter Auslassung des Zähneputzens angezogen mit Provianttasche das Haus zu verlassen und das Fahrrad zu besteigen. In Höchstgeschwindigkeit unter Missachtung jeglicher roter Ampeln gelang es mir nahezu immer, gegen 5:57 das Werksgelände zu betreten, die Klamotten in den Spind zu schmeißen, mich in die Arbeitsklamotten zu zwängen und gegen 05:59 die Stechuhr auszulösen. Gotcha! Ich war hellwach und schweißnass, hatte aber nichts weiter zu tun als Konservendosen zu stapeln. Gelegentlich wurde ich gefragt, ob ich auch Samstag arbeiten kommen könne. Die Arbeit begann immerhin erst um 7:00 Uhr, dauerte auch nur bis 12:30 und wurde mit 15 Mark die Stunde auch gut bezahlt. Mehr Geld für Nicaragua, dachte ich nur und zog das gnadenlos durch.

Die drei Monate in Nicaragua waren eine großartige Zeit. Ich verkürzte durch unangepasstes Verhalten die Zeit in der Solidaritätsbrigade auf 4 Wochen und zog danach im Land umher, half einem Deserteur, unerkannt nach Hause zu kommen, trampte durchs Land und besuchte Baumwollfelder, badete im Pazifik, fuhr über den Nicaragua-See und war auf dem Solentiname Archipel und beobachtete Affen, aß 3 mal täglich Langusten auf Corn Island und war Stammgast in der Kneipe von Myers, besuchte die alte Piratensiedlung Bluefields und versoff meine letzten Dollars auf dem Flughafen von Prag beim Warten auf den Anschlussflug nach Berlin. Was für eine Reise.

Die drei Monate in Nicaragua waren eine großartige Zeit. Ich verkürzte durch unangepasstes Verhalten die Zeit in der Solidaritätsbrigade auf 4 Wochen und zog danach im Land umher, half einem Deserteur, unerkannt nach Hause zu kommen, trampte durchs Land und besuchte Baumwollfelder, badete im Pazifik, fuhr über den Nicaragua-See und war auf dem Solentiname Archipel und beobachtete Affen, aß 3 mal täglich Langusten auf Corn Island und war Stammgast in der Kneipe von Myers, besuchte die alte Piratensiedlung Bluefields und versoff meine letzten Dollars auf dem Flughafen von Prag beim Warten auf den Anschlussflug nach Berlin. Was für eine Reise.

Auch im Nachhinein betrachtet war das Konservendosenstapeln und die anschließende Reise nach Nicaragua ein sinnvolles Gesamtkunstwerk. Das eine war eine gesellschaftlich notwendige Tätigkeit, eine Arbeit auf Zeit, das andere war eine im weitesten Sinne politische Reise, die mein Verständnis für globale Zusammenhänge schärfte. Zwar würde ich nicht mehr so ohne weiteres einen Arbeitsbeginn um 6:00 Uhr akzeptieren, aber für ein vergleichbares Projekt würde ich jederzeit wieder ein paar Wochen hart malochen.

Norddeich, Sonntag, 13.08.2017

Stefan Schneider

Foto 1: Essensausgabe in einer Kaffeekooperative bei Matagalpa, Nicaragua, Foto: Stefan Schneider

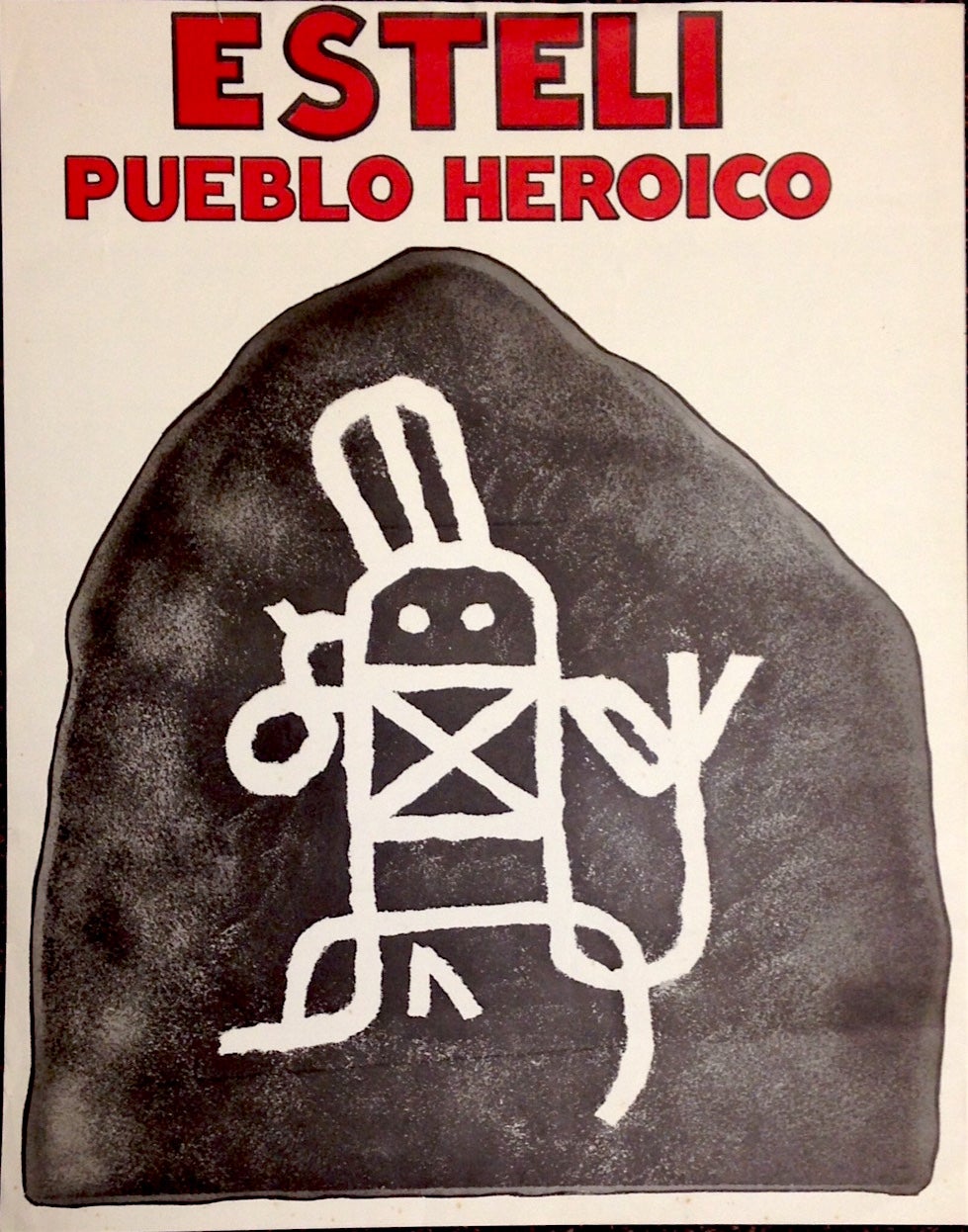

Foto 2: Pueblo Heroico Esteli, Plakat 1987, Nicaragua