Mein lieber Freund, wir sind ein armes Dorf, wie fast alle Dörfer im Tessin. Aber beileibe nicht so arm, daß es nicht noch ärmere Flecken gäbe. Doch darüber sprechen wir nicht. Du verstehst, wir beklagen uns keinesfalls. Es geht alles seinen gewohnten Gang. Wir leben so wie es uns paßt, auf unsere Art. Weißt du, wir würden im Grunde mit niemandem tauschen. Um keinen Preis. Wir kennen uns hier, wir können zusammen lachen und traurig sein. Das hier gehört uns, unsere Sorgen, unsere Dummheiten, unsere Angelegenheiten sind das, die wir zusammen haben und miteinander teilen, unsere Enttäuschungen und unsere kleinen Freuden. Und das geht sonst niemanden dort draußen etwas an. Denn man würde das nicht verstehen können. Wir machen alles gern unter uns ab. Wir sehen vieles bei uns anders, als es Fremde sehen würden. Wir drücken ein Auge zu, oder auch mal beide. Denn es sind die Unsrigen, es ist unser Dorf. Wir wissen warum. Die anderen wissen es nicht, denen fehlen die Voraussetzungen dafür. Darum schweigen wir nach außen hin. Und auch, weil wir keine Einmischungen vertragen können.

Siehst du, beispielsweise dort draußen, auf dem freien Platz vor der Kirche, da kannst du den Padre auf und ab gehen sehen, vertieft in sein Brevier. Zwanzig Schritt weiter [247] sitzt ein Mädchen mit angezogenen Knien im offenen Fenster eines Hauses und liest in einem Buch. Die Schöne sieht den Padre scheinbar nicht, sie hebt nicht den Blick vom Buch. Der Padre scheint sie auch nicht zu sehen, er hält das Gebetbuch dicht vor seine Augen. Absolut nichts Bemerkenswertes, nicht wahr? Sie sitzt dort, sittsam. Er wandelt dort, fromm.

Und dennoch, du kannst mir glauben: beide sehen sich, beide fühlen sich. Und diese Szene wiederholt sich fast täglich. Der Padre geht jedesmal ein paar Schritte mehr auf als ab. Dadurch nähert er sich unmerklich dem Fenster. Sein Brevier sinkt unmerklich mehr und mehr. Seine Augen blinzeln über den Rand des Gebetbuches hinweg zum Fenster hin. Die Kleine, dieser Satan, sie liest, die Nase im Buch. Manchmal schaukeln ihre angezogenen Knie, auf denen sie das Buch zu liegen hat, ein ganz klein wenig hin und her. Sie irritiert ihn. Jetzt bleibt er stehen, blickt sie über die Barrikade des Breviers ziemlich herausfordernd an, mündig, zwingend, – diese verführerische Schlange, sie sieht ihn nicht. Sie bemerkt ihn überhaupt nicht. Zornig wendet er sich auf den knirschenden Absätzen herum, schreitet wieder zurück. Sie blickt auch jetzt nicht auf. Er wendet sich wieder um, nähert sich Schritt für Schritt. Wie im Gebet versunken blicken seine Augen gerade über den Rand des Gebetbuches hinweg auf die schöne Sünderin. Sie wendet eine Seite in ihrem Buch, schaukelt ganz sachte mit den Knien, hebt ihre Augen nicht vom Buch. Und dann springt die betörende junge Dame auf einmal vom Fensterbrett herunter, verschwindet im Zimmer. Der Padre klappt das Brevier zu, klemmt es unter den Arm und schreitet davon.

Verstehst du, warum ich dich auf dieses kleine Inter-[248]mezzo aufmerksam machte? Weißt du, was ich meine? Nein, kein Fremder kann es verstehen. Wir lächeln, wir wissen – und schweigen. Gottbewahre, es geschah nichts, kein Wort wurde gesagt! Aber es ist heißer kalter Krieg, ein kleiner lokaler Nervenkrieg.

Sieh mal, der Pater hätte ja gut seine Gebetsübungen an anderer Stelle vornehmen können. Hier ist Platz genug. Aber nein. Und wenn man Pater ist und sein Brevier vor der Nase hat, gehört es sich wohl auch nicht recht, eine hübsche junge Dame anzustarren, die mit angezogenen Beinen im Fenster sitzt. Und sie? Schließlich hat eine junge Dame dem Geistlichen des Dorfes doch immerhin eine gewisse allgemeine Höflichkeit entgegenzubringen. Sie hat aufmerksam zu grüßen. Das gehört sich so. Sie aber tritt ziemlich herausfordernd auf. Und er versucht die ganze Würde seiner Person geltend zu machen, versucht sich Achtung zu erzwingen durch sein demonstrierendes Auftreten.

Na? Da kannst du sehen, wie schwer es für einen Außenstehenden ist, sich ein Bild zu machen. Nein, du errätst es nicht.

Da steckt also nur der kleine Umstand dahinter, daß sie die Geliebte des vorherigen Paters gewesen ist. Natürlich weiß der jetzige Padre das. Die Beichte – ja, auch. Aber er weiß es, wie wir alle es wissen. Und sie weiß, daß er es weiß.

Übrigens wird der neue Pater nie im Dorfe populär werden. Ja, wie soll ich dir das erklären? Keiner hat was gegen ihn. Selbstverständlich nicht. Niemandem würde es auch einfallen, ihn das fühlen zu lassen. Aber du kannst sicher sein, er fühlt es. Nicht etwa, daß wir die Beziehung der jungen Dame zu dem vorigen Pater gerade gutheißen würden. Das will keiner behaupten, wir sind ein respektables Dorf. [249]

Und ganz abgesehen von der unkorrekten Haltung des früheren Geistlichen, der ja schließlich sein Gelübde abgelegt hat und sich sowas nicht zuschulden kommen lassen darf, nicht wahr? Aber hat sich etwa jemand auf dem Kirchplatz hingestellt und das eine oder andere von ihm behauptet? Wer hat das gesehen, wer hat etwas gesagt? Keiner hier im Dorf. Keiner wußte davon. Alle wußten es.

So ist es doch. Aber das Mädchen ist eine von uns, und er war unser Padre. Sie gehörten zum Dorf, zu unserem Dorf, zu uns. Und wo viel getanzt wird, muß man auch schiefe Schuhsohlen mit in Kauf nehmen. Schließlich war das Mädchen keine Heilige. Und ein Padre ist noch lange kein Papst, von dem man Unfehlbarkeit verlangen kann.

Er war beliebt, der vorige Padre, sehr beliebt sogar. Er war jederzeit gut aufgelegt, zu Spaß bereit, er brachte Schwung in das Dorf, war die treibende Kraft zu allen möglichen Veranstaltungen, liebte Festlichkeit, wollte frohe Menschen um sich sehen. Er hat manches Mädchenherz zum Klopfen gebracht, und auch einige Herzen gebrochen. Beispielsweise lohnt es sich vorläufig nicht, im Gasthaus eines naheliegenden Dorfes zu Mittag zu speisen. Die Wirtin ist zu betrübt, um ihre Gedanken bei den Mahlzeiten und den Gästen haben zu können. Du verstehst, gutes Essen will mit viel Liebe zur Sache zubereitet sein. Die Wirtin aber ist dessen nicht fähig, sie leidet zu schwer, sie hat immer noch Liebeskummer. Ja, sie auch, auch sie – wegen seiner Herrlichkeit dem vergangenen geistlichen Herrn. Er war so lieb und nett. Man kann das verstehen, er war wirklich ein charmanter Herr. Er nahm es nicht kleinlich mit der Nächstenliebe. Er war so menschlich, er nahm an allem teil. Und wenn man daran denkt, daß es für jegliche Sünde eine Ab-[250]solution gibt – und er über alle erdenklichen Sündenvergebungen verfügte, die Taschen davon voll hatte und seine milden Gaben nur auszuteilen brauchte. Doch seine Vorgesetzten dachten wohl anders darüber: ihm wurde offenbar nicht vergeben.

Er sitzt jetzt irgendwo in Afrika, in der Verbannung. Dafür haben seine Vorgesetzten gesorgt. Vielleicht trieb er es auch ein bißchen zu bunt. So mit zwei, drei Schönheiten im Auto herumzufahren, das ist vielleicht reichlich unvorsichtig – wenn man nicht seiner Absolution sicher ist.

Und dann bekamen wir ja den neuen Pater. Er tut seine Pflicht. Das ist das Beste, was man über ihn sagen kann. Aber auch nicht mehr. Er hat seine Hintermänner, seine Leutchen im Dorf, die sich lieb Kind bei ihm machen und ihn gut über alles unterrichtet halten. Das macht ihn ja auch nicht weiter populär.

Nun neulich mit der Prozession, das wurde also nichts. Es kam niemand. Das versteht man nicht recht. Wir sind weder mehr noch weniger fromm als andere Dörfer, und die Prozessionen bilden doch sonst immerhin so etwas wie ein festliches Ereignis. Abgesehen davon, daß es auch mal mißglücken kann. Wie damals, als sie den Kreuzträger, der mit Dornenkrone und allem was dazu gehört, den Christus darstellen sollte, – na, ich will nichts gesagt haben, aber ein paar schlimme Kumpane haben ihn also in der Nacht vor der Prozession zum Wein eingeladen. Du verstehst, es ist menschlich, das Fleisch war durstig und schwach. Der Wille war gut genug. Denn der Kerl trat doch wie verabredet zur Prozession an. Er war pünktlich am Platze, wenn auch mit schwerer Schlagseite. Es ging dann nicht so gut. Gerade beim Einzug in die Kirche stolperte er und fiel mit dem [251] Kreuz, drückte sich die Dornenkrone ins Fleisch und fluchte laut und gräßlich. Wir haben das dann später nie wiederholt. Also, ich meine, wir haben seitdem keinen Christus mehr bei der Prozession gehabt.

Und sonst, wenn es absolut nicht regnen will und die Ernte zu verdorren droht, dann tragen wir den Schrein aus Ebenholz, der in der Kirche steht, etwas in der Landschaft herum. Der Schrein enthält den Schädel und die Knochen eines Heiligen. So eine Prozession mit der Hoffnung um Regen ist immerhin etwas ganz anderes. Du verstehst, es ist eine ernste Sache, wenn die Ernte mißglückt. Wovon soll man leben. Da wird alles versucht, und jeder ist mit ganzer Seele dabei. Man tut was man kann.

Denn schließlich ist es doch so, daß wir alle beim Kaufmann einkaufen und es ins Kontobuch geschrieben bekommen. Nach der Ernte kommt der Tag der Abrechnung. Und wenn dann keine Ernte da ist und deshalb auch kein Geld, ja, dann heißt es: ein Stück Land, ein Stück unserer Erde im Werte der Schulden an den Kaufmann abtreten. Da hilft kein Bitten und Betteln.

Manches erscheint dir vielleicht sonderbar hier oder unverständlich. Aber es ist nun mal so. Es sind unsere Sitten und Gewohnheiten, es gehört zu unserem Dorf, zu uns. Und vieles wird ja auch schon nicht mehr so genau genommen. Wie das mit dem Todesfall eines Hausherrn. Die Witwe oder die Tochter soll ja dann eigentlich die Nacht bei dem Toten schlafen. Aber wer tut denn das noch?

Man soll sich das Leben wohl nicht schwerer machen als es ist. Und es ist oft recht schwer, lieber Freund, in einem kleinen Bergdorf. Ganz abgesehen von Steinschlag, Bergsturz, Überschwemmungen bei Wolkenbrüchen, oder gar [252; Foto: Tessiner Bergbauer]

Feuer. Wenn der Berg brennt, wenn das dürre Unterholz Feuer fängt, dann lohen die Waldungen auf und das Feuer rast aufwärts, den Berg hinan, unhaltbar, bis der ganze Berg als lodernde Fackel dasteht. Selbst wenn es gelingt, das Feuer aus dem Dorf fern zu halten, es um das Dorf herumzuleiten, dann ist rund herum nur Asche und die verkohlte Erde übrig. Doch ganz von diesen Katastrophen abgesehen, welche Möglichkeiten haben wir schon, um Geld zu verdienen, um das Leben zu fristen? Du siehst es ja selbst. Und wir sind so abgelegen von allem. Die Transportunkosten sind unbezahlbar. Wir müssen uns schon selbst alles von weit her herbeischleppen. Meinst du, es ist zum Vergnügen, wenn wir hier bei der Bauarbeit statt einer leicht hantierbaren Wasserwaage einen mit Wasser gefüllten Suppenteller gebrauchen, um zu sehen, ob eine Fläche horizontal ist? Alles ist kostbar, und wo soll das Geld hier herkommen? Wir haben keins. Wir schulden alle irgendwo, irgendwas, irgendwem. Wie sollten wir sonst existieren. Viele schulden die Hausmiete schon für ein Jahr oder auch für zwei Jahre. Zuweilen finden nicht mal die Mäuse was zu fressen in den Häusern. Und die Katzen finden dann keine Mäuse mehr und fressen Eidechsen. Dann kann man die Katzen mit gesträubten Rückenhaaren herumlaufen sehen. Die Eidechsen bekommen den Katzen nicht: ihnen wird schlecht davon, sie erbrechen sich und werden krank. Dann ist es so ungefähr an der Zeit, daß man sich nach irgend etwas Brauchbarem umsieht, es unter den Arm klemmt, über die Grenze geht, und es in Italien gegen Reis umtauscht...

Auch so kann es zuweilen bei uns im Dorf aussehen. Weit entfernt von dem sonnigen Idyll, das sich die Touristen vorstellen. Aber man kann wohl nicht auch noch von uns ver-[253]langen, daß wir es ihnen erzählen. Auch auf Palmen liegt Staub, auch unter Palmen kann der Alltag recht grau sein.

Denk an unsere verwinkelten Häuser, die sich in den engen Treppengassen verzweifelt winden und übereinanderschieben. Romantisch? Ja, so heißt es wohl. Aber alle diese verschrobenen Winkel, sie sind so gebaut, weil es der Platz, die Schrägung des Berges und die oft weit in die Häuser hineinragenden Felsenklumpen nicht anders ermöglichen. Hier wird gebaut mit dem Material, das man gerade zur Hand hat – und wenn man es hat. Ein Mann baut vielleicht etwas im Frühjahr, arbeitet im Sommer weit weg, kommt im Herbst zurück, baut wieder etwas an. Dann wird ein Kind geboren und noch eins. Wieder wird angebaut. Dann heiratet ein Sohn. Und wieder wird dort, wo es eben möglich ist, eine Wohnung angebaut. So geht das zu. Wenig Platz, alles ist so eng, so bedrückend eng. Man baut solche Winkel nicht zum Spaß.

Du glaubst, weil hier viele Häuser zu Ruinen verfallen, müßte es doch einfach sein, sich ein Haus zu reparieren und neu einzurichten. Lieber Freund, es ist eine sehr schwierige und kostspielige Angelegenheit, ein eingestürztes Haus wieder instand zu setzen. Und wer hat die Mittel dazu, um regelmäßige Reparaturen durchzuführen, um den Verfall aufzuhalten? Aber kommt mal einer von draußen und fragt danach und will sich in so einer Ruine einrichten, dann bekommt er was zu hören, dann machen sich uralte Rechte geltend, dann werden Preise genannt, dann kann er sein blaues Wunder erleben. Aber, kann man es uns verdenken?

Sieh jenes Haus, dort unten am Berghang. Ein Fremder kaufte es. Der Kaufvertrag war unterzeichnet, die Kaufsumme bezahlt. Als der Käufer einen Monat später wieder [254] erschien, um in sein neu erworbenes Haus einzuziehen, war es fast im Regenwasser ersoffen. Warum? Das Dach war weg. Als er das Haus kaufte, hatte es ein Dach. Doch der Eigentümer hatte in derZwischenzeit das Dach entfernt. Es gehörte nicht zu diesem Haus. Es gehörte einem anderen Mann, nicht jenem, der das Haus verkaufte. Und es war später draufgesetzt und wohl auch noch nicht mal bezahlt worden. Außerdem war es auch nicht im Kaufvertrag mit einbegriffen worden. Da war überhaupt nichts zu machen. Ein Prozeß kann zehn Jahre dauern, bis alle notwendigen Papiere herbeigeschafft und alle Leute aus den Bergen herbeigeholt und verhört sind. Und das endgültige Resultat ist dann immer noch genau so zweifelhaft. Inzwischen ist das ganze Haus zusammengefallen. Am billigsten ist es schon, einfach selbst ein neues Dach legen zu lassen. Das tat denn der neue Besitzer auch. Dabei wollte er den Rest des Hauses gleich in Ordnung bringen lassen. Da zeigte es sich, daß die unterste Etage des Hauses verschlossen war. Und nun erfuhr der arme Mann, daß die unterste Etage des Hauses wieder jemand anders gehörte, der in einem anderen Dorf wohnte. Er suchte den Besitzer der untersten Etage auf. Richtig, das war sein Eigentum, darauf konnte er ein uraltes Papier vorweisen, einen gültigen Eigentumsbeweis. Was nun? Ob er nicht wenigstens verkaufen möchte? Nein, er brauche zwar diese Räume nicht, aber zur Zeit sähe er keinen Grund, warum er verkaufen sollte!

Und das ist recht häufig hier, daß verschiedene Etagen verschiedenen Besitzern gehören. Vieles ist sehr kompliziert, so schwierig zu erklären, so ineinander verschlungen und verwickelt hat sich alles im Laufe der Zeiten. Für Fremde nicht zu begreifen. Wir verstehen das alles, die Fremden [255] aber können nur den Kopf schütteln, wenn sie so etwas hören.

Siehst du, lieber Freund, alles was ich dir erzählte, das gibt es hier bei uns, das ist tatsächlich so, das ist hier bei uns vorgekommen und dagewesen. Es sind unsere kleinen, besonderen Eigenheiten, die das eine Dorf genau so wie jedes andere Dorf besitzt, und über die wir uns so ziemlich stillschweigend hinwegsetzen. Kein Fremder begreift das. Und ich erwähne es nur, damit du siehst, auch wir haben es hier nicht immer so einfach, so sonnig und romantisch, wie es vielleicht aussieht.

Und jetzt nur noch eins, wenn du das jemals jemandem erzählst, – dann nenne keinen Namen, sprich nicht von mir, nicht von uns, nicht von diesem oder jenem Dorf. Erfinde einen Namen, nenne das Dorf meinetwegen Lusingano oder wie du willst. Und sage nicht ein Tessiner hätte es dir erzählt.

Denn man spricht nicht darüber – man weiß es! [256]

Der Abend ist drückend heiß, die Türen zu meinem Balkon stehen weit offen wie immer, wie jedenTag und jede Nacht, und ich sitze am Tisch über einen Berg vergilbte Papiere gebeugt. Es sind staubige Blätter der Alltagsgeschichte Fontana Martinas, aus dem Schutt der Ruinen an das grelle Licht gehoben, um wieder dem Dunkel der Steinmauern und dem Vergessen überlassen zu werden. Diese Mauern, die mich lange Monate geheimnisvoll angestarrt haben, sie hören auf einmal längst vergessene Namen wieder erklingen. Noch einmal leben Geschehnisse auf, von denen keiner mehr etwas weiß, an die sich heute niemand mehr zu erinnern vermag.

Lausche, Fontana Martina, – hörst du die Toten rufen? Noch einmal werden Bruchstücke ihres einstigen Daseins genannt. Eine Laune des Schicksals, die wir Zufall nennen, hat diese Dokumente längst vergangenen Lebens vor mir auf dem Tisch ausgebreitet. Wir wollen ein wenig in die Finsternis der Vergangenheit hineinlauschen.

Also, wie war es?

Ich blättere in einem zerfetzten Rechnungsbuch, in dem geleistete und abgerechnete Arbeiten peinlich genau aufgeführt sind. Darüber stehen die Jahreszahlen, von 1691 bis [239] über die Jahrhundertwende hinaus. Die Worte riechen nach kümmerlichem Dasein und Plage.

Hier, in dem größten, dem höchsten Haus lebte also Carlo Agostino Lamberti – ein Name, aus dem Dunkel gerissen, um wieder im Dunkel zu entschwinden. Vorbei!

Das nächste Haus, das mit den vergitterten Fensterhöhlen, und die daneben liegenden Bauten waren Jahrhunderte hindurch von der großen Sippe der Zucconi bewohnt.

Das Dunkel weicht zurück, der schattenhafte Umriß eines Mannes zeichnet sich ab: Petri Zucconi aus Fontana Martina verkündet für den 4. Februar 1663 seine Hochzeit mit Joannina Belframelli. Er läßt ein paar Bemerkungen fallen, die zu erkennen geben, wie schwierig es für die beiden Familien war, sich vor der Eheschließung über die Mitgift und die Verteilung der Grundstücke einig zu werden – und das Dunkel nimmt ihn wieder auf.

Da ist Salvatore Antonio Zucconi immerhin ein viel gesprächigerer Herr. Er erzählt, daß er am 2. Februar 1749 geboren sei. An seinem Hochzeitstage setzte er sich hin und begann mit schwungvoll geschnörkelten Buchstaben seine Familien-Chronik zu schreiben. Das war am 16. Januar 1774, als er die 22jährige Maria Teresia, Tochter des Guiseppe Materni, heiratete und seine Eintragung mit den Worten anfing:

»Geschrieben im Jahre, da das Korn 17 mailändische Lire kostet, und mit der Gnade des Herrn, die mich bis zu diesem Tage davor bewahrte, Schulden zu machen.«

Ach, welche eitle, welche verfängliche Hoffnung! Dieser Satz drückt das ganze eingeschüchterte Dasein jener Zeit aus und erzählt mehr als dicke Geschichtsbücher, was ihnen wirklich am Herzen lag, was sie bekümmerte: der Korn-[240]preis, der Ruf um Erbarmen, und die grenzenlose Furcht davor, den Blutsaugern von Geldverleihern verschuldet und ausgeliefert zu sein. Hatte er bereits geahnt, daß er verschuldet enden würde?

Aber ich will nicht vorgreifen, noch geht es ja gut. Hier hat er gesessen, der Salvatore Zucconi, in diesem Gemäuer, und gewissenhaft seine Buchstaben in die Chronik gemalt:

»Das erste Kind, ein Sohn, Giovano Battisto, geboren 11. November 1774.

Der zweite, Pietro Antonio, 26. Februar 1776.

Der dritte, Virgilio Vincenzo, 29. Oktober 1777.

Das vierte Kind, ein Mädchen, Maria Annunziata, 25. Februar 1784.«

Die lilabraun schillernde Sepiatinte, mit der er bis jetzt geschrieben hat, ist alle. Er schafft sich neue, schwarze Tinte an, und dann legt er wieder los:

»Der fünfte, Gaudenzio, 20. Oktober 1785.«

Er hört auf damit, die feinen, geschnörkelten Buchstaben zu malen. Seine Schrift ist von Eintragung zu Eintragung kleiner, bedrückter geworden. Hastig, das Datum in eine Ecke geklemmt, fast unleserlich, notiert er:

»Das sechste, ein Mädchen, sterbend geboren, 31. Dezember 1791.

Der siebente, Luigi Angnieri, 13. Februar 1793.«

Danach kratzt er ohne die Spur von Schönschrift hin:

»Das achte, ein Mädchen, Maria Francesca Catarina Rosa, 31. Januar 1796.«

Natürlich hat er Schulden machen müssen. Es fängt an mit Mahnbriefen und es endet mit Prozeßdrohungen: Chiesa di S. Martino contra Salvatore Zucconi. Jetzt hat er die Kirchenbrüder auf den Nacken bekommen. [241]

Dem armen Kerl blieb nichts erspart. Als am 8. Dezember 1790 französische Truppen auftauchten, mußte er ihnen Quartier schaffen und sie versorgen. Dann suchten ihn wieder österreichische Soldaten heim, die in der Casa Ciseri in Ronco einquartiert waren. Und schließlich tauchten auch noch zehn versprengte Kosaken zu Pferd auf, die er mit Proviant versehen sollte.

Am 13. Januar 1806 verheiratete sich seine Tochter Maria Annunziata, und es wird eine peinlich genaue Liste über jeden Strumpf, jeden Unterrock, jedes Hemd und jedes Laken – ob hausgewebt oder gekauft – aufgestellt, über jedes Stück, das sie als Mitgift mitbekommt. Anzahl, Art, Qualität, Farbe, sind genauestens vermerkt. Da soll nachher einer kommen und sagen... Nein, es war alles zusammen kaum beneidenswert, es war ein kümmerliches Dasein.

Und dann verschwindet der alte Salvatore sang- und klanglos. Nichts berichtet mehr von ihm, und kein Wort erzählt mehr von dem Schicksal seiner beiden ältesten Söhne.

Jetzt ist Virgilio Vincenzo, der dritte Sohn, am Ruder. Er ist Pittore – Maler. Er hat die Schulden seines Vaters geerbt und schleppt sich sein Leben lang damit kerum. Wie haben ihn doch seine Gläubiger gepiesackt! Ein dickes Bündel Mahnbriefe – das ist sein Dasein.

War es Flucht vor seinen Gläubigern oder die Hoffnung, in der Fremde Geld verdienen zu können, was ihn immer wieder nach Italien trieb?

Keiner steht so deutlich und klar umrissen da wie er: Ein mittelgroßer Mann mit dunklem Haar, dunklem Bart, dunklen Augenbrauen. Die Augen, kastanienbraun. In dem ovalen Gesicht ein großer Mund und eine starke, kräftige [242] Nase. So steht er im scharfen Licht bürokratischer Beleuchtung. So beschreiben ihn seine drei Reisepässe.

Wie bitte – seine Pässe?

Jawohl! Da hat man uns immer vorgeflunkert, wie einfach das alles früher war, als man nur mit seinem Taufschein ausgestattet in der ganzen Welt herumreisen konnte.

Na, Prost Mahlzeit! Hier sind Virgilio Vincenco Zucconis Pässe und erzählen etwas ganz anderes. Drei Pässe, alle im großen Zeitungsformat, ausgestellt in den Jahren 1831, 1835,1843. Du lieber Himmel, das muß man sich mal ansehen, gestatten Sie, Signore Zucconi? Diese Papiere im Zeitungsformat sind von oben bis unten dicht übersät mit Stempeln und Eintragungen. Und dabei war der Mann nie weiter als bis Florenz gewesen. Allein in Bologna ist sein Paß viermal am selben Tage bestempelt und bekritzelt worden. Einmal steht da sogar in deutscher Sprache: »Militärisches Platz-Commando zu Bologna«. Es ist also alles schon dagewesen. Die Österreicher haben diese Eintragung am 10. März 1833 gemacht. Ach ja, es war schon schlimm. Dagegen ist die Reiserei heutzutage beinahe ein Vergnügen zu nennen.

Na, lassen Sie mal sehen, Signore Zucconi. Sie waren also immerhin schon 66 Jahre alt, als Sie zuletzt aus Italien heimkehrten. Hübsches Alter, und dann?

Und dann wurde er weiter gepeinigt. Die Schulden – etwas davon arbeitet er durch Holzschlagen ab. Dann werden die Gläubiger grob und zwicken ihm einige Wiesen von seinem Grund und Boden weg. Dann werden sie noch gröber und pressen ihn zu einer Zwangsauktion. Zuletzt verkauft er den Rest seines Eigentums für 600 Lire an seinen Neffen Carlo Zucconi. Im Kaufvertrag vom 24. Februar [243] 1858 bedingt er sich aus, daß der Neffe Carlo ihm bis zu seinem Tode einen halben Franken pro Tag oder fünfzehn Franken im Monat bezahlen soll, ferner seine Begräbniskosten. Und er bestimmt zugleich, daß seine, Virgilios Erben, keinerlei Erbschaftsansprüche haben.

Aha, da haben sie auch wieder ein Ding gedreht. Auf diese Weise umgingen sie nämlich die Erbschaftssteuer!

Ach ja, alles schon gehabt, damals schon: Erbschaftssteuer - Hinterziehung und Steuerbetrüger! Alles,alles schon dagewesen.

Leider hatte der arme Kerl, der alte Virgilio Vincenzo nicht mehr viel Spaß an diesem Streich. Er starb ein Jahr später.

Jetzt fallen sie über den Neffen Carlo her und fordern von ihm Erbschaftssteuer. Aber er schlägt zurück: hat er vielleicht nicht den ganzen Kram gekauft? Er hat nichts geerbt, haha! Wieder häufen sich die Papiere. Nun ist Carlo an der Reihe. Er ist schon gewiegter und versteht es, sich ein Plätzchen als Grenzwächter zu verschaffen. Er wird sogar Zöllner, bei der »Guardia di Finanza«. Das ist ein hübsches Wort, wenn man es wörtlich übersetzt. Der tief verschuldete Steuerhinterzieher Carlo ist nämlich ein – Finanzgardist. Das letzte, was man dann von ihm hört, sind ein paar Briefe an ihn aus dem Jahre 1867, die an seinen Arbeitsplatz nach Lugano adressiert sind, aber dann in Fontana Martina endeten. Und in diesen Briefen, da steht es auch noch zuguterletzt, das Plagewort »debitore« – Schuldner!

Als er starb, vermachte er das Haus in Fontana Martina seiner Wirtschafterin, von der niemand mehr etwas weiß. Und damit hört überhaupt jegliches Wissen über Fontana [244] Martina auf. Wo blieben Virgilio Vincenzos Erben? Wo blieb die große Sippe? Wo blieben die Lambertis? Und warum liefen sie alle davon, als flüchteten sie vor dem leibhaftigen Teufel in Fontana Martina?

Da sitze ich und sehe die nackten Wände an und bedauere die Geister, die ich rief. Du meine Güte, da ist bereits vom 9. Februar 1648 ein Brief an einen Batista Zucconi, den sie wegen Geld überfallen. So fängt es an und so hört es auf. Es ging ums Geld, immer nur um Geld und um Geld. Schreibereien, Steuern, Schulden, Papiere, Mahnungen, Drohungen, von der Wiege bis zum Grabe, und weiter bei der nächsten Generation. Da glaubt man, es wäre ein Idyll gewesen, und dabei – dabei entdeckt man, es war alles, alles dasselbe, nur in einer anderen, einer vielleicht etwas vergröberten Ausgabe.

Die Toten schweigen, Fontana Martina schweigt. Ich blicke auf. Es ist spät geworden, fast Mitternacht. Ein paar große grüne Heuschrecken springen im Zimmer herum. Über den Steinfußboden läuft eine resedagrüne Raupe mit zinnoberroten Tupfen. Auf der Balkonschwelle sitzt ein fetter Tausendfüßler. Ein paar Nachtfalter gaukeln unter der Zimmerdecke herum. Die riesige Hausspinne sitzt in ihrem Netz, wechselt faul die Beinstellung und schläft weiter. In der Gardine sitzt eine Eidechse, wo sie immer abends sitzt, und blinzelt mich schläfrig an. Schläfrig? Ich habe sie im Verdacht, daß sie nur wartet, bis ich im Bett bin, um sich dann über meinen Rotweinrest herzumachen. Sie sieht immer so verschwiemelt aus.

Draußen trommelt es jetzt sachte auf den Blättern, und dann dröhnt es als dampfender Wasserfall herab. Endlich ist der Regen gekommen. Seit fast zwei Wochen schon [245] wurde es jeden Tag schwüler und drückender. Die Luft war kaum noch zu atmen. Die Wolken ballten sich fester zusammen und hingen fast bis auf den Wasserspiegel des Sees. Und es konnte und konnte nicht regnen. Es wurde immer heißer. Über dem Gambarogno rollte der Donner seit vielen Stunden. Ferne Blitze zuckten.

Wie ein rauschender Vorhang steht der Regen jetzt vor dem Balkon. Von allen Seiten krachen die Blitze. Der Donner heult mit vielfältigem Echo durch die Bergschluchten. Alle Lichter rund um den See sind erloschen. Und auf einmal entzündet sich diese dampfende und kochende Luft dort draußen. Es sind keine einzelnen Blitze mehr, der gesamte elektrisch geladene Luftraum flammt auf. Ein lilaroter Feuerschein flackert und beleuchtet See und Berge mit unheimlich zuckendem Licht.

Ich gehe zur Balkontür und ziehe mit einem Ruck die Gardine ganz zur Seite. Im selben Augenblick klatscht mir etwas Eisigkaltes in den Nacken. Ich fahre herum...

Die schlaftrunkene Eidechse ist heruntergefallen.[246]

Am äußersten Ende des Lavizzara-Tales, in 1281 Meter Höhe, ragt Fusio auf. Kühn und stolz anzuschauen, hoch auf den Felsen zusammengedrängt, hoch über dem oberen Lauf des reißenden Maggiaflusses, ein Dorf, das sich imponierend wie ein Schloß erhebt.

Und dennoch, es ist als ob sich ein dunkler Vorhang der Trauer und Sorge herabsenke, als ich mit den Leuten spreche. Die Armut, die Not, die Lawinen, alles das ließe sich ertragen, mit all dem würden sie noch fertigwerden.

»Sehen Sie dieses Kind, das Mädchen, es ist meine Tochter«, sagt eine Mutter. »Das Kind war unter der Lawine begraben, die unser Haus überrannte. Es wurde unter die Treppenstiege gepreßt, und wir fanden es erst, als es schon ganz blau war. Aber jetzt springt die Kleine wieder herum, es ist ihr fast nichts mehr anzumerken. Sie ist nur noch immer sehr scheu.«

Nein, es ist nicht das, und nicht die Einsamkeit und der lange Winter, in dem sie dreizehn Meter Neuschnee und fünf Meter festgetretenen Schnee gemessen haben. Nein, es ist nicht das, und es sind auch nicht die Menschen.

»Ganz gewiß, die Armut verbittert oft das Leben. Die Leute werden böse, wenn es einem gut geht, aber sie sind [228] auch sofort hilfsbereit, wenn es einem schlecht geht – sie kamen alle und halfen mir das Kind unter der Lawine auszugraben.«

Das alles bekümmert sie sehr, aber es ist nicht das, was sie hilflos erdrückt. Es ist das Werk. Das Stauwerk, das riesige Kraftwerk ist es, das jetzt bei Fusio am oberen Lauf der Maggia aufgewachsen ist.

800.000 Kubikmeter Beton, sagt das was?

Nein, man kann sich wohl keine richtige Vorstellung davon machen. Aber man kann sich vorstellen, was die Leute von Fusio erzählen. Es ist ein barscher Fleck Erde, das obere Lavizzara-Tal. Hier gedeihen eigentlich nur Kartoffeln. Und dann das Vieh, das sie jeden Sommer in Pacht nehmen und sogar von den Ufern des Lago Maggiore bis hier heraufholten. Es wurde dann eine kurze Zeit bei Fusio stationiert, damit es sich erst an das Höhenklima gewöhnen konnte. Und dann führten sie es hinauf zu den saftigen Weiden des angrenzenden Sambucotales – dort, wo jetzt das Werk liegt und den Lauf der Maggia zu einem See aufstaut.

Die Bergbauern von Fusio sind berühmt wegen ihrer erstklassigen Käseproduktion, aus unentrahmter Milch gewonnen, vollfett, brachte dieser Käse die besten Preise ein. Es ließ sich auskommen.

Vor ihren Augen erhebt sich nun das Maggiawerk wie eine feindliche Festung, die ihr Dasein bedroht.

Der Geistliche des Dorfes kommt gerade von einem Begräbnis zurück, als ich ihn treffe. »Wieder ist ein Arbeiter vom Werk verunglückt. Unter dem schwerbeladenen Lastwagen rutschte der aufgeweichte Bergweg fort. Mann und Lastauto rollten siebzig Meter tief in den Abgrund. Es war [229] der elfte Todesfall. Auch wieder ein Italiener, wie die zehn anderen vorher.«

Denn die Einheimischen sind weder befähigt, als Bauarbeiter mit den dazu erforderlichen Spezialkenntnissen beim Kraftwerk arbeiten zu können, noch vermögen sie als Mineure oder Lastautochauffeure dabei Geld zu verdienen. Alles das ist ihnen wesensfremd, es liegt ihnen nicht. Sie haben dabei keine Chance. Sie stehen außerhalb des Geschehens, das sich hier vollzieht, und sehen, wie ihr Dasein untergraben, wie ihr Grund und Boden weggesprengt, abgetragen, fortgeschafft wird. Wo Gras und Blumen wuchsen, erstarren Zementflächen. Ein Großbetrieb füllt die ganze Talbreite aus, verändert die Natur, schafft das Gesicht der Landschaft um. Die Touristen, die von der stillen Schönheit des Sambucotales begeistert waren – sie kommen nicht mehr. Auch dieser Nebenverdienst der Sommermonate fällt weg. Und wenn das Werk erst mit allen Kräften loslegt, dann wird das ganze Sambucotal mit seinen grünen Viehweiden von einem einzigen, riesigen Stausee überschwemmt sein. Und es gibt keine Viehweiden mehr.

Was dann? Die Bauern wurden enteignet und abgefunden, sehr gut und reichlich abgefunden. Aber, sagen sie verzweifelt, was hilft uns das Geld? Es verschwindet, es wird schnell alle, es ist bald aufgezehrt. Die Erde blieb uns immer. Sie gab uns zu jeder Zeit ein Auskommen, eine Lebensmöglichkeit. Aber was wird mit unseren Kindern, der Jugend, unseren Nachkommen? Sie stehen mit leeren Händen da. Was sollen sie anfangen, wovon sollen wir alle künftig hier leben?

Wer vermag ihnen zu antworten?

Ein armes, sterbendes Tal blickt angsterfüllt und erbit-[230]tert auf das große Wunder moderner Technik. Das herkömmliche Dasein eines Bergtales entschläft. Ein Kraftwerk erwacht.

So könnte es aussehen, und so sieht es tatsächlich für die Bewohner von Fusio aus. Aber das ist nicht alles. Das Lavizzaratal zieht sich von Fusio abwärts, am schäumenden Lauf der Maggia entlang, bis Bignasco. Und auf dieser langen Talstrecke ist es schon fast ausgestorben. Das Werk kam plötzlich, wie eine erschreckende Bestätigung dessen, was man fürchtete, was bereits im Laufe der Zeit unaufhaltsam fortgeschritten war, wie eine unheilbare Krankheit. Eigentlich ist das Werk nur noch die sichtbare Bekräftigung, die mit einer letzten Formalität verglichen werden kann, nämlich – mit der Ausstellung des Totenscheins.

Denn wie sieht es in Prato und Sornico aus?

Prato überrascht den fremden Besucher mit seinen gepflasterten Straßen und vor allem mit seinen vornehmen Patrizierhäusern. Es ist an Ausdehnung nicht größer als andere Dörfer, aber es erweckt den Eindruck einer kleinen Stadt. Die kostbaren Bauten zeugen von vergangenen großen Zeiten, von Wohlstand und Festlichkeiten. Noch immer tragen sie den Schmuck kunstvoller Malereien und die alten stolzen Familienwappen auf den Fassaden. Aber das einstige Leben ist entwichen und bereits so unfaßbar fern, daß es sich nicht einmal mehr in Erinnerung rufen läßt. Überall begegnet man den untrüglichen Zeichen der Verlassenheit, der Verarmung, des Verfalls.

Eines der Patrizierhäuser trägt das stolze Wappen der Familie Medici mit der Inschrift: ARMA MEDICI, 1851. Es wird behauptet, daß ein Mitglied der Familie Medici sich vor der Verfolgung in Italien in den Tessin rettete und [231] nach gelungener Flucht in Prato Asyl und Frieden fand. Aber das ist alles so merkwürdig ungewiß, ganz erstaunlich ungewiß. Auf dem Friedhof entdecke ich ein ziemlich ungepflegtes aber aus kostbarem Stein errichtetes Grab, auf dem eingemeißelt steht: Romilda Medici, 1863 – 1950. Und doch ist schon nichts mehr mit Bestimmtheit zu sagen, ist alles in Dunkel gehüllt. »Es sind jedenfalls keine Urkunden vorhanden, keine Beweise, keine sicheren Anhaltspunkte«, sagt mir ein Geistlicher in der Kirche. Was soll man dazu sagen? Wer war Romilda Medici, die hier lebte und starb und begraben liegt? Hat es nie jemand erfahren? Hat sie ein Geheimnis mit in das Grab genommen?

Im stolzen Palais der Medici ist niemand mehr, der darauf antworten könnte. Noch prangt das Wappen, noch sind die Fenster geheimnisvoll vergittert. Aber man schüttelt den Kopf und glaubt seinen Augen nicht, wenn man zu den Fenstern des unbewohnten Hauses hineinsieht: die kahlen Räume werden jetzt als Lagerschuppen für Heu und Holz benutzt. Alles ist so vergänglich und in Auflösung begriffen in diesem sterbenden Tal, so schnell vergessen und verweht. Heute ist es schon zu spät, um Fragen nach dem Gestern beantwortet zu bekommen.

Zwischen Gestern und Heute traten Tod und Schweigen.

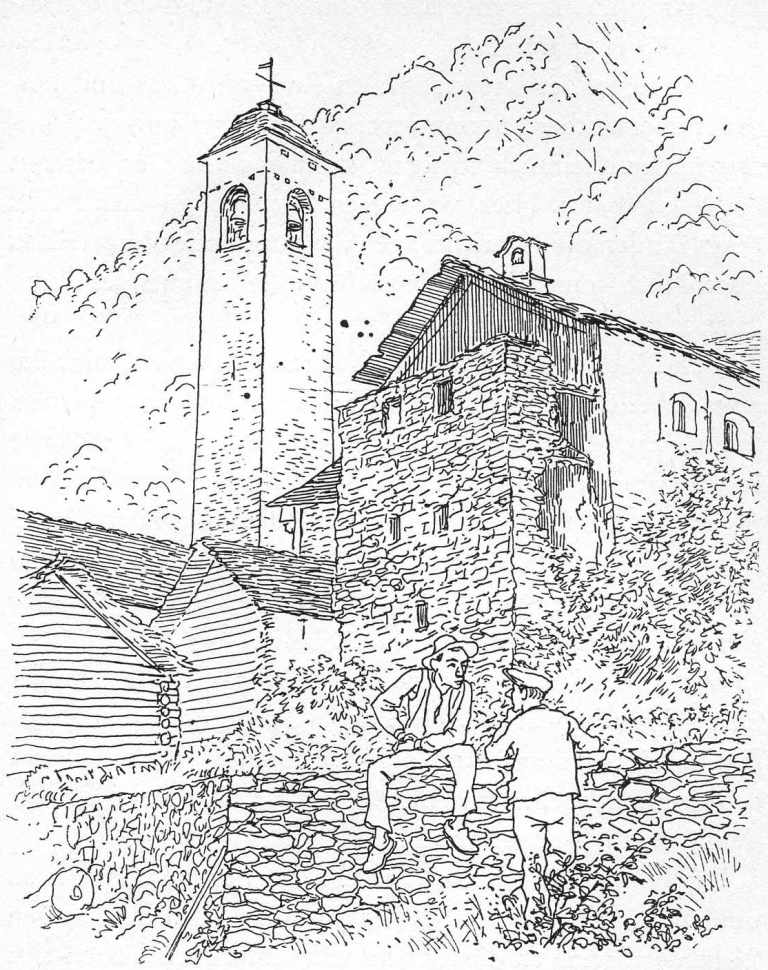

Und dann Sornico, das gespensterhaft still in der heißen Mittagssonne verharrt. Ein Dorf, das nur noch aus Ruinen großer, stolzer, kostbarer, mit Wappen und Malereien geschmückter, einstiger Prachtbauten besteht. Ruinen, wohin das Auge blickt. Und das war einst der blühende Hauptsitz der Pfarrei des ganzen Lavizzaratales. Eingestürzte Dächer und Häuserfronten, leere schwarze Fensterhöhlen, geborstene Mauern mächtiger, mehrstöckiger Patrizierhäu-[232; Zeichnung]

ser. Noch wehrt sich der stolze Glockenturm gegen den Verfall. Aber wie lange? Bereits jetzt ist kein Mann mehr hier, der die Glocken läuten könnte. Ein halbwüchsiger Knabe verrichtet dieses Amt. Die Töne verhallen. Man lauscht, aber nichts regt sich in Sornico. Nur zwei Häuser fand ich [233] noch bewohnt. Das eine ist mit Malereien und der Jahreszahl 1646 geschmückt.

Die Stufen der Treppengassen sind von Gras und Unkraut überwuchert. Stumm, tot, ausgestorben und doch immer noch unheimlich wirkend, steht das alte Gerichtshaus da – La Banca. Hier, vor diesen Mauern, auf dem freien Platz fanden die Hinrichtungen der zum Tode Verurteilten statt. Noch immer liegt etwas seltsam Beklemmendes in der Luft, selbst am sonnenhellen Tag.

Mein Blick fällt auf einen schweren, kantigen Stein, der etwas über dem Erdboden aus der Mauer des Gerichtshauses herausragt. Darüber hängt eine in der Mauer befestigte Kette mit zwei halbmondförmig gebogenen Eisenstücken. Es ist der alte Lasterstein. Da haben sie die armen Sünder hingestellt, auf diesen Stein, und haben ihnen das Eisen um den Hals gelegt und es geschlossen. Ich halte die schwere Kette mit dem Halseisen in der Hand – sie ist eigentlich so wenig verwittert, als wäre sie noch vor nicht allzu langer Zeit gebraucht worden. Und dabei ist sie doch hier draußen beständig dem Wind und Wetter ausgesetzt. Es geht bedeutend schneller mit dem Verfall der Häuser als mit dem Verfall der barbarischen Zeugen.

Der Hinrichtungsplatz, die Kerkermauern, das Halseisen und der kantige Stein, alles das erscheint selbst im scharfen Licht der Sonne so düster und unheimlich, als hätten sich die Seufzer der Gepeinigten hier für ewig erhalten. Wie ein böser Fluch wirkt das regungslose Schweigen an diesem Ort.

Es nützt nichts, hier nach dem Gestern zu fragen. Die toten Mauern schweigen, das tote Sornico schweigt grimmig, und wir hätten nie etwas von dem erfahren, was hier vorging, wenn nicht ein Augenzeuge dagewesen wäre, der [234, Foto: La Banca in Sornico]

nicht schwieg. Der biedere Berner Karl Viktor von Bonstetten, dieser unbestechliche Gesandte der Nordschweiz, hat Sornico 1796 gesehen, und da sah es so aus:

»Ganz nahe ob Prato ist Sornico, wo der Landvogt von Lavizzara seinen Palazzo hat, der aus drei Kerkern und zwei Stuben besteht. Kein Bild ist trauriger als die Idee eines Kerkers in diesen engen Bergen, wo beim ersten Gedanken von Unglück die ganze Natur zum Kerker wird, wo kein Anblick des Himmels tröstet und wo Tod und Vernichtung in jedem Schall der Natur hindonnert. Da, in diesen finstern Höhlen der sogenannten Palazzi herrscht noch die Tortur, zur Schande aller Schweizer Regierungen. Wütender als die Landvögte sind die Blutrichter, die vom Lande gewählt werden und die das Volk nur aus Haß wählte. Der Herr Landvogt erzählte mir, daß diese Blutrichter aus Unverstand einen Mann an die Folter schlugen, der ohne Folter einen kleinen Diebstahl von sechs Zechinen bekannt hätte, denn, sagten sie, das Geständnis gilt nichts, wenn es nicht auch an der Folter wiederholt wird, und dann könne der Dieb auch zwölf Zechinen gestohlen haben, wenn schon alle Indizien da waren, daß er nur sechs gefunden habe.«

So ging es hier zu. Und weiter, Bonstetten:

»Der Landvogt war allein Richter über Leben und Tod. Die Mißbräuche, die bei dieser Verwaltung waren, sind unnennbar. In keinem finstern Winkel von Europa hat die Tortur wie in der italienischen Schweiz gewütet. Der Landvogt, der nicht auf einen Monat zu leben hatte, mußte von Bußen leben, und aus diesen Bußen manchmal die Bestechungen sich wieder vergüten, denen er in den demokratischen Kantonen sein Amt schuldig war.«

Hört weiter gut zu, ihr düsteren Mauern: [235]

»Da die Landvögte keine anderen Einkommen als Prozesse hatten, so war der Palazzo eine ordentliche Prozeßfabrik, die auch ohne Landvogt und selbst gegen seinen Willen ihren gewohnten Gang fortging. Bald fanden die Einwohner ein Gefühl von Freiheit in der Möglichkeit, jede Tat zu begehen, die sie zu bezahlen fähig waren, oder ganz ungestraft zu bleiben, da wo alle Prozeßkosten verloren waren.«

Na, was sagst du dazu, La Banca von Sornico? Was murmelst du in den Moosbart deines Gemäuers? Habe ich recht verstanden, meinst du: Eure Zeit, eure gesegnete und gepriesene heutige Zeit mit ihren Konzentrationslagern und Gaskammern, mit ihren körperlichen und seelischen Torturmethoden, die Menschenmillionen treffen, wollt ihr diese Zeit vielleicht als weniger barbarisch bezeichnen?

Und da gehe ich sehr nachdenklich fort.

Oberhalb Sornicos treffe ich die armseligste Wegkapelle des ganzen Tessin. Geradezu erschütternd in ihrer einfältigen Armut. Auf einer handgroßen, von der Rinde befreiten Stelle eines dicken Baumes, ist mit Reißnägeln eine Postkarte befestigt, die das Bildnis der Madonna del Sasso trägt. Durch einen darüber angebrachten Blechstreifen ist das Heiligenbild mit einem kleinen Dach versehen und sorgfältig gegen Regen geschützt. Dieses Bild erscheint mir kostbarer als alle vergoldeten und perlenbehangenen Skulpturen, denn es spricht in all seiner Primitivität von etwas Echtem und Unverfälschtem, das geradewegs aus dem Herzen kommt, ohne Umwege.

Und von hier oben werfe ich noch einmal einen Blick zurück auf die zerbröckelnden Stätten des Reichtums, der Macht und Willkür. Sornico ist tot. Es begräbt sich langsam [236] selbst in seinem eigenen Schutt. Prato entschläft leise. Ein Tal stirbt. Mir fällt wieder das große Bild ein, das sie auf die Fassade der Friedhofskapelle von Fusio gemalt haben: Da steht der Tod riesiggroß, als Knochenmann, ein grausliches Skelett, in der rechten Hand eine Sense, hochgestreckt in der linken eine Sanduhr, den hohlen Blick über dieses Tal gerichtet.

Die Zeit eines Tales ist abgelaufen.

*

Einige Zeit später sitze ich in Ascona einem Schweizer gegenüber, dem die Verhältnisse des Landes besonders eingehend vertraut sind. Nein, wir nennen keinen Namen. Es darf dreimal geraten werden.

Diesem Herrn erzähle ich vom Lavizzaratal, dem sterbenden Tal. Er nickt. Ja, so ist es. Es ist ihm bekannt. Es ist das Problem vieler Dörfer und Täler im Tessin. Er berichtet mir, was man alles versucht hat, um diesem Übel abzuhelfen: Staatliche Hilfe, Versuche der Industrialisierung, Experimente mit Heimarbeit, Eröffnung neuer Perspektiven und anderer Lebensmöglichkeiten. Im Großen und Ganzen aber sind alle diese Versuche fehlgeschlagen. Es scheiterte an Traditionen, an der besonderen Mentalität der Menschen, die sich nicht umstellen konnten, an vielen komplizierten Umständen. So erklärt er mir.

»Was sollen diese Leute aber tun«, frage ich, »was soll aus ihnen werden?«

Er zuckt die Schultern, er weiß es auch nicht.

Und da sage ich: »Wird das ganze Tessin letzten Endes als eine Art Ferienheim der Nordschweiz enden?«

Er zuckt wieder die Schultern.

»Vielleicht«, antwortet er. [237]

Ein paar Tage später studiere ich eine Schrift des eifrigen Verfechters der Tessiner Frage, Guido Locarnini. Und da lese ich:

»Die einzig ergiebige Wirtschaftsquelle, welche die Natur dem Tessin gegönnt hat, ist ausgerechnet das Gastgewerbe, das – sei es auch nur oberflächlich – sehr zur Entartung des bodenständigen Volkscharakters des Kantons beiträgt.«

Das mögen sie nicht, Gastwirte sein. Damit ist es also nichts.

Und da lese ich ziemlich am Schluß der umfangreichen Abhandlung, unter »Neue Wege«:

»Eine besondere Stellung nimmt die unter der weitsichtigen Förderung der kantonalen Regierung mächtig emporstrebende Elektrizitätswirtschaft ein, von der sich die ganze Tessiner Wirtschaft dauernde und befruchtende Impulse verspricht.«

Guten Morgen – da hat man sich gerade wegen des sie tödlich bedrohenden Kraftwerkes alle ihre Bekümmerungen zu Herzen genommen, und dann erfährt man ...

Also: Kreuzigung eines Tales, weil man sich etwas von der Auferstehung verspricht?

Die kantonale Regierung: Bravo, hoch!

Der bodenständige Volkscharakter: Nieder, nieder!

Und da bin ich einmal froh, in diesem Dilemma kein Tessiner zu sein, und ziehe mich schleunigst auf meinen Balkon zurück. [238]

Es ist das Märchen vom zartesten Frühling, erlebt mitten in einem sommerlich leuchtenden Land.

Wo der Maggiafluß in den Lago Maggiore mündet, bildet sein Delta einen riesigen Fächer. Die Luft zittert vor Hitze. Unbeweglich stehen die Palmen und strecken ihre gespreizten Blätter wie verdorrte Bettlerhände aus. Die Straße windet sich am Fluß entlang aufwärts. Ein wohltätiger und gefürchteter Fluß. Er schenkt dem Tal diesen üppigen Reichtum an Wein und Mais, Feigen und Kastanien. Zur Zeit der Schneeschmelze aber und bci Wolkenbrüchen kann er zu einem brüllenden Strom anwachsen, der schwere Katastrophen anrichtet. Die Geschichte des Maggiatales, die Bevölkerung und die Gedächtnistafeln wissen davon zu berichten. Dieser Fluß vermag sich im Laufe von einigen Stunden völlig zu verwandeln, dann wirbeln riesige Steine und entwurzelte Bäume in seinen Fluten, dann reißt er gewaltige Stücke kostbarer Erde mit sich, spült Häuser weg, unterminiert und sprengt Bergwände, löst Felsenklumpen und wälzt sie mit sich abwärts. Man erinnert sich an Katastrophenzeiten, in denen der Wasserspiegel des riesigen Lago Maggiore im Laufe von vierundzwanzig Stunden um zwei Meter stieg Die Stadt Locarno wurde überschwemmt. Der rasende Fluß riß einen Brückenpfeiler los, warf ihn um und [215] rollte den siebzig Tonnen schweren Betonklotz dreihundert Meter mit sich.

Wieder und wieder schwemmte der Fluß die Brücken weg, wieder und wieder wurden sie neu errichtet. Vier Jahrhunderte hindurch wurden Dämme und Absteifungen aus Stein erbaut, um den Fluß zu zähmen. Nach einer erneuten Raserei der Wassermassen begann man im Jahre 1891 den bisher größten Eindämmungsplan auszuführen. Zweihundert Arbeiter wurden eingesetzt. Lange Reihen von Ochsenkarren schleppten aus einem nahegelegenen Steinbruch die großen Felsenblöcke zum Fluß. Es dauerte neunzehn Jahre, die drei Kilometer langen Dämme aufzuführen. Und noch immer ist die Maggia nicht endgültig besiegt. Erst vor wenigen Jahren noch fand der Fluß während eines Unwetters neue schwache Stellen und brach aus, richtete unermeßlichen Schaden an.

Jetzt schäumt sein grünweißes Bergwasser tief unten in der Schlucht, in dem von der Eiszeit geschaffenen Flußbett. Üppig grün und fruchtbar dehnt sich das Tal mit seinen vielen Akazienbäumen und bunten Blumenwiesen, mit Obstbäumen und Kornfeldern. Hektisch blühen Rosen und Iris.

Es geht höher und höher hinauf, das Tal verengt sich, die Bergwände rücken dichter zusammen. Und dort, wo sich das Dorf Cevio gemütlich mitten im Tal breitmacht, beginnt die steile Bergstraße nach Bosco-Gurin. Wir verlassen das Maggiatal mit seinen reifenden Früchten, mit seinen Feigenbäumen, an denen die Feigen sich schon daumendick und saftgrün runden.

Die dunstige Hitze des Tales liegt bereits tief unter uns. Kühle Luft streift die Haut. Die Sonne scheint klar und kräftig und wirkt trotzdem ein wenig eisgekühlt. Noch sind [216; Foto: Bosco-Gurin mit dem Sonnenhorn]

vereinzelte Kastanienbäume zu erblicken, dann nur Tannen, die sich senkrecht an den schrägen Bergwänden zu behaupten versuchen. Dann sind es Birken, die immer kleiner und immer verwitterter aussehen, je höher wir kommen. Und schließlich geben auch sie auf. Ganz oben halten nur die riesigen, starken Lärchenbäume der Witterung stand. Ab und zu zeichnen sich jetzt weiße Flächen von dem dunklen Steingrund ab – das ist Schnee. Wir haben die Schneegrenze erreicht. In der äußersten Ecke des Boscotales, von eisigen Bergzinnen umgeben, liegt Bosco-Gurin in einer Höhe von 1504 Metern. Es ist das höchstgelegene Dorf im Tessin. Und es ist das einzige Dorf in dem italienisch sprechenden Tessin, in dem eine deutschsprechende Bevölkerung lebt.

Es muß ein harter und zäher Menschenschlag gewesen sein, der einst dieser Namr zu trotzen wagte und sich hier ansiedelte. Diese Leute sind nicht italienischer Abstammung. Es sind Alemannen, die vormals ihre Wohnplätze im Oberwallis hatten, im Berner Oberland, wo man ihre Spuren bis ins sechste Jahrhundert zurückverfolgen kann. Es waren arme Menschen, die von Hunger und Not getrieben im 13. Jahrhundert über unwegsame Pässe gezogen kamen und sich in Bosco niederließen. Auf ihrem Hungermarsch nach der fremden südlichen Gegend brachten sie nicht viel mehr als ihre uralte Sprache mit, das Höchstalemannisch. Und diese Sprache sprechen sie heute noch. Das besagt viel über Bosco-Gurins Zurückgezogenheit vom übrigen Tessin.

Es berührt eigenartig, bei ihnen Worte zu hören, die anderswo schon seit Jahrhunderten verklungen und vergessen sind, die es in keinem lebenden deutschsprachigen Dialekt mehr gibt. »Tiiful«, sagen sie, wenn sie den Teufel [217] meinen. »D'Wybar« heißen die Frauen immer noch, und die alten Frauen sind »di altu Wiptschi«. Oder »Z'Chryz ufum Acher tarfmu öw net vergasse, d'Ahne hedisch as eistar gseit«, was bedeutet: >>Das Kreuzzeichen über dem Acker darf man nicht vergessen, die Großmutter hat es schon so gehalten.« So sprechen sie, so leben sie ihr Dasein, halb verborgen in den Wolken, fern von der übrigen menschlichen Gesellschaft.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott – das ist ihre Lebensbedingung in dieser unsagbar harten Bergwelt. Sie haben keine Reichtümer. Was unten in den Tälern wächst und reift, das keimt nicht mal hier oben. Kein Mais, kein Wein, keine Kastanien können hier gedeihen. Und keine Fruchtbäume – ausgenommen einige wenige Kirschbäume, die sie in besonders geschützten Ecken hegen und pflegen. Sie tragen kleine, unansehnliche Früchte, einmal spät im August. Von der Regierung bekommen die Dorfbewohner besonders billige Pipfel zugestellt, damit sie den Vitaminbedarf der Kinder decken können. Kartoffeln haben sie und einige Kühe und Schweine, und sonst das ganze Jahr hindurch Ziegenfleisch, wenn sie etwas Fleisch zum Essen haben wollen. Kurz, all zu kurz nur ist die Zeit des Grünens und Blühens, dann ist es schon wieder Winter. Sieben Monate lang hält sich der Winter im Dorf. Über drei Monate lang wird Bosco-Gurin von keinem Sonnenstrahl getroffen. Dann streift die Sonne nur gerade die höchsten Gipfel des riesigen Berges, der sich westlich des Dorfes erhebt. Darum tauften sie ihn Sonnenberg – das Sonnenhorn.

Aber heute ist der Tag blau und golden, die Höhensonne blitzt klar und warm, und der Himmel ist wie leuchtendes Kristall, von einer unwahrscheinlichen Reinheit. Auf den [218] Wiesen blüht der Enzian mit seinen tiefblauen Glocken. Das Gras ist intensiv lichtgrün, und ein paar Kirschbäume haben gerade angefangen zu blühen. Die Luft ist von dem scharfen Geruch der Alpenkräuter gewürzt. Rund herum erheben sich die Felsenwände und strahlen in rostroten, veilchenblauen und kupfervitriolgrünen Farbenschattierungen. Und das Dasein erscheint so großzügig herrlich, wie die hohen alten Lärchenbäume mit ihrer hellgrünen Spitzenpracht.

Unten in den Tälern, da ist es jetzt heißer Hochsommer, die Kastanien sind schon lange verblüht und setzen bereits kräftige Früchte an. Hier oben in Bosco beginnt der Frühling sich eben erst zart zu entfalten. Ein Frühling, so frisch wie ihn kaum die nordischen Länder kennen. So unglaublich lebenskräftig, wie es nur eine kurzstengelige, wilde Feuernelke zu demonstrieren vermag, die – oh Wunder! – auf einem kahlen Felsblock erblüht. Und hier singen wahrhaftig Vögel, hier singen Vögel. Das Herz wird so leicht und die Sinne werden so froh gestimmt. Nirgends auf der Welt kann der Frühling ergreifender sein als in Bosco-Gurin.

Vor einem Haus sitzt eine alte Frau auf einer Bank in der Sonne. Sie sitzt da mit dem Spinnrocken und spinnt Wolle. Ihr Fuß tritt sachte und regelmäßig, das Rad schnurrt. Ihre rechte Hand hält den Wollbausch, ihre linke zupft von dem Bausch, zwirbelt den Faden mit den Fingern. Das Rad läuft, die Spindel dreht sich. Ich setze mich zu der alten Frau auf die Bank und höre sie erzählen. Sie ist zweiundachtzig Jahre alt. Ja, das Leben ist zäh hier. Man hört nicht auf zu arbeiten, zu schaffen. Wenn man aufhört, ist man fertig. Und so lange es eben geht, gibt man doch nicht auf, [219] nicht wahr Sie hat Generationen kommen und gehen sehen. Meist gehen! Hier werden nur wenig Kinder geboren. Und zum Unglück wurden in den letzten Generationen viel mehr Burschen als Mädchen geboren, ungefähr dreimal so viel Burschen wie Mädchen. Und die Burschen, die kein Mädchen im Dorfe finden konnten, die wanderten aus, verließen Heim und Heimat. Viele zogen bis nach Australien. In diesem Jahre nun beispielsweise ist nur eine einzige Ehe im Dorfe geschlossen worden. Und im vergangenen Jahr war auch nur eine Hochzeit hier. Und gleich nachher ist das Ehepaar dann von hier fortgezogen. Und die alten Leute sterben. So verlassen sie nach und nach alle das Dorf. In diesem Jahr ist bis jetzt auch nur ein einziges Kind hier geboren und – man weiß ja alles voneinander – eins wird noch erwartet.

Der eine Enkel der alten Frau ist Postautochauffeur in Lugano. Der andere ist Grenzwächter. Und da das Gesetz bestimmt, daß ein Grenzwächter nie in der heimatlichen Gegend seinen Dienst ausüben darf, um bei seinen eigenen Leuten nicht durch die Finger zu sehen oder in Verlegenheit zu geraten, seine Eigenen zu verhaften oder auf sie schießen zu müssen bei Schmuggelgeschichten – darum wird er in eine ihm gänzlich fremde Gegend versetzt. Nun ist er auch weg. Und die Enkelin der alten Frau heiratete den Mann, der hierher kam, um den Bau des neuen Hauses für die Grenzgendarmerie dort oben zu leiten. Als er mit der Arbeit fertig war, nahm er die Enkelin mit in einen anderen Teil der Schweiz. So geht es zu, auf diese Art. Jetzt sind sie hier nur noch hundertsiebzig Seelen. Davon sind zwanzig alte Leute und fünfzig Kinder. Aber zum erstenmal seit langen Zeiten sind mehr Mädchen als Knaben in der Schule. [220]

Vielleicht ist das eine Hoffnung.

Diese zähe Hoffnung, die sie alle besitzen, hält sie aufrecht. Und dieses: niemals aufgeben. Sie sind gesunde, robuste, kräftige Menschen. Aber wenn Krankheit oder das Alter sie beschwert, auch dann wollen sie nicht nachgeben. Sie weigern sich, die Schwäche anzuerkennen, sie wollen sich nicht hinlegen, sie sind nicht ins Bett zu bekommen, so krank und schwach sie auch sein mögen. Sie setzen sich auf die Bank bei dem großen viereckigen Kachelofen in der Stube, und dort bleiben sie sitzen. Bis zum Ende wollen sie stärker als die Natur sein. So sind sie es gewöhnt, das ganze Leben hindurch den Naturkräften zu trotzen. Und wenn es ihnen klar wird, daß es zu Ende geht, daß es ernst mit dem Tode ist, dann verlangen sie ihr Bett neben den Ofen in die Stube gestellt Dann legen sie sich hin und sterben. Ihr Tod pflegt leicht zu sein, müde gleiten sie in das Dunkel hinüber – wie ihr kurzer Sommer in den ewiglangen, dunklen Winter.

Unten in den Tälern ernten sie nun bald die ersten neuen Kartoffeln. In Bosco-Gurin gehen sie jetzt erst zu den weit außerhalb des Dorfes an den Bergabhängen der Steinwüste verstreut liegenden kleinen Feldern, um die ersten Kartoffeln in die Erde zu legen, die gerade frostfrei geworden ist. In den Ecken und Winkeln, wo die Sonne noch nicht hingelangte, liegt immer noch Schnee. Harte, vereiste Schneeflächen, die nicht tauen wollen, die nur ganz langsam einschrumpfen und verschwinden. Und die klare Sonne hat immer noch nicht die gewaltigen weißglitzernden Schneemassen bewältigen können, die sich von den Berggipfeln bis zum Tal herunter ziehen. Die Schneeflächen sehen wie riesige Laken aus, die nach der Frühjahrswäsche auf den [221] Klippen zum Trocknen ausgespannt sind. Denn das Frühjahr ist zeitiger als sonst gekommen, mit unerwarteter und darum doppelt wunderbarer Sonnenwärme.

Trotzdem kann keiner den Schnee vergessen. Der Sommer ist zu kurz, um sich an ihn zu gewöhnen. Der Winter ist ihnen zur Gewohnheit geworden, ist immer in ihrem Bewußtsein. Mitten in einem Gespräch, mitten in diesem leuchtenden Frühling, können sie plötzlich auf einen Pfahl starren und zu einem mennigroten Strich hinweisen, der sich in über drei Meter Höhe befindet: »Bis dahin lag der Schnee im Winter.« Oder ihr Blick gleitet über die Fassade eines zweistöckigen Hauses, und sie sagen leise: »Bis zu dem obersten Dachfenster lag der Schnee, dort oben gingen wir, auf der Schneedecke, und gerade zum Fenster hinein.« Drei Meter Schnee, vier Meter Schnee, das ist das Normale. Oft hält sich der Schnee im Dorf bis lange in den Juni hinein. Am schlimmsten ist es, wenn die Bergstraße zwei oder auch drei Monate hindurch vom Schnee gesperrt wird und des Dorfes einzige Verbindung mit der Umwelt abgeschnitten ist.

Was dann mit der Verpflegung?

»Kartoffeln und Ziegenfleisch haben wir ja immer«, antworten sie.

Und keinen Arzt?

»Wenn der Arzt nicht durchkommen kann, telefonieren wir, und dann werfen sie vom Flugzeug Medizin für uns ab. Und wenn es ganz schlimm ist, stirbt man wohl auch ohne Doktor.«

Und dann kommt das, was immer wieder in den Gesprächen auftaucht, das was für sie schrecklicher als Hunger und Tod ist, dieses schicksalsschwere Wort »d'Löwwana«, wie [222] sie es in ihrer Sprache nennen. So bezeichnen sie die Lawinen, oder auch: der weiße Tod.

Bosco-Gurin ist jeden Winter so hart von Lawinen bedroht und heimgesucht, wie kein anderes Dorf im Tessin. Zu hoch, zu steil und zu dicht umgeben die Bergmassive das Dorf.

In früheren Zeiten stand Bosco-Gurin an einer anderen Stelle des Bergkessels. Aber die Lawinen ließen es nicht dort stehen. Erst rissen sie einen Teil des Dorfes weg. Das kostete vierunddreißig Menschenleben. Danach verschwand der Rest des Dorfes – einundvierzig Tote. Nun flüchtete die Bevölkerung auf einen höher gelegenen Klippenabsatz und baute sich dort wieder ein neues Dorf auf. Stetig donnern jeden Winter die Schneemassen herunter. Das letzte Mal wurden alle Stallbauten knapp außerhalb des Dorfes zertrümmert. Jetzt sind sie wieder aufgebaut, aber nun stehen sie in einer langen Reihe, wie ein Keil gegen das Lawinenfeld gerichtet. Man rechnet damit, daß zukünftige Lawinen sicher die ersten Stallbauten vernichten werden, die Lawine dann aber gespalten wird und an Kraft verliert.

Gibt es noch eine Möglichkeit zur Flucht, wenn man eine Lawine kommen hört?

»Nein, wenn man sie hört ist es schon zu spät. Die Gefahr liegt ja nicht nur in der reißenden Kraft und in der Schwere der Schneemassen, sondern in dem gewaltigen Luftdruck, der von der Lawine ausgeht und alles umreißt und wegfegt. Und dann wälzen sich die Schneemassen darüber hin und begraben alles.«

Hör Bosco-Gurins Kirchenglocken, sie klingen so zart und leise, wie in keinem anderen Dorf des Tessin. Seit alten Zeiten, ob Sommer oder Winter, läuten sie hier so vorsich-[223]tig. Es ist ihnen zur Gewohnheit geworden. Denn oft genügt schon ein scharfer Laut oder ein Schuß, ein Echo, eine geringe Erschütterung, um die Lawine zu lösen und den weißen Tod von den Höhen herabzurufen.

Ein Stückchen außerhalb des Dorfes stürzt der Rovanafluß dröhnend und wie Silber glitzernd von den Bergen herab. Das Wasser ist glasklar und verlockt zu einem Bad. Ich tauche nur den einen Fuß etwas ein und ziehe ihn mit überraschender Geschwindigkeit wieder heraus. Das Eiswasser von den Bergen läßt den Fuß umgehend erstarren und den nahen Krampf fühlen. Mit der Natur ist hier oben nicht zu spaßen. Es ist weder zu begreifen noch zu erklären, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen: die Dorfkinder waten mit dem größten Vergnügen bis zu den Knien in diesem Wasser herum. Das Wort »abgehärtet« erscheint mir in diesem Zusammenhang völlig unzureichend.

Da liegt das Dorf mit den hübschen Häusern, deren Stil und Bauart sich kraß von den Tessiner Bauten unterscheidet und sofort an das Berner Oberland erinnert. Alles ruht im tiefsten Frieden. Man ist aufrichtig davon überzeugt, daß sie hier, in dieser himmelhohen Zurückgezogenheit, niemals etwas von all dem Jammer und Krach der übrigen Welt verspürt haben.

Und dann muß man erfahren, das Phantastische und Unglaubliche ist wirklich einmal geschehen, die Welt dort unten erschien in Bosco-Gurin. Wie es fast immer geht, wenn die große Welt sich in versteckten und vergessenen Gegenden meldet, brachte sie auch hier nichts Gutes mit sich: In Bosco-Gurins Gemeindearchiv hat der Gemeindeschreiber Johan Anton Tomamichel sauber und gewissenhaft am 17. August 1799 eingetragen: [225]

»Es sind hier 5.000 Mann kaiserliche Truppen, von Pommat her kommend, angelangt. Sie hielten sich in unserem Dorf einen Tag und eine Nacht auf. Die Gemeinde mußte ihnen folgendes liefern: 6 Kühe, 500 Laib Roggenbrot, 12 Pfund Käse und 1 Kalb. Die Zahl der Ziegen und Schafe kennen wir nicht, denn die haben sie sich selbst genommen. Der in jedem Haus und auf dem Felde angerichtete Schaden ist unermeßlich.«

Die kaiserlichen Diebe ließen außerdem ansehnliche Mengen an Heu, Holz, Brettern und Balken von Bosco-Gurin mitgehen. Mit den »kaiserlichenTruppen« waren die Österreicher gemeint, die mit 6000 Mann unter dem Befehl des Oberst Gottfried Strauch das Oberwallis und den Grimselpaß besetzt hielten, dann aber von dem französischen General Gudin angegriffen und verdrängt wurden.

Das war Bosco-Gurins einzige, aber darum nicht weniger traurige Begegnung mit der Weltgeschichte. Auch damals schon war es nicht leicht, in Frieden zu leben – nicht einmal auf abseits gelegenen Bergen.

Es wurde ihnen nicht leichter gemacht im Laufe der Zeit.

Jetzt kommen zwar keine raubenden Krieger mehr nach Bosco-Gurin, aber die Bewohner beklagen sich über die harte und verrückte Welt dort unten, weil sie sich von ihr ausgeraubt fühlen durch die hohen Steuern, die der Kanton und der Staat ihnen auferlegen.

Der Gemeindepräsident des Dorfes ist erbittert über die unhaltbaren Zustände. Alle dem Dorfe zugestandene öffentliche Hilfe sei bisher nur immer eine Flickerei gewesen, meint er, keine Hilfe, die wirklich die vorhandenen Schwierigkeiten aus dem Wege räumen könnte. Eine Delegation von der Bundeshauptstadt Bern sei vor langer Zeit hier ge-[225]wesen, um sich alles anzusehen. Sie wurden gut aufgenommen, die Herren, aber man hätte dann leider nie mehr etwas von ihnen vernommen. »Ja, die Herren kommen im Sommer her, wenn es angenehm ist. Ich wünsche mir, sie würden einmal mitten im Winter kommen, da sieht es hier anders aus, da könnten sie was erleben.« Und der Gemeindepräsident schließt: »Wissen Sie, es ist hart hier, aber es ginge, es wäre was zu machen, wenn es richtig angefaßt werden würde, wenn wir von Grund auf mal richtig anfangen könnten. Aber so, wie es ist – wir leben hier alle zusammen nur von Schulden.«

Er ist ein ruhiger, besonnener Mann, der Gemeindepräsident, er weiß, was er sagt. Er ist der Bäcker des Dorfes, und davon kann er auch nicht existieren.

Eines Abends geschieht etwas Ungewöhnliches im Dorf, es ist halb neun Uhr und eigentlich Schlafenszeit hier. Dunkelheit und Stille haben sich über die Häuser gesenkt. Die Luft ist rein und frisch, und der Himmel sternenklar. Auf dem hochgelegenen Felsenvorsprung, auf dem die Kirche steht, flammt Licht auf. Und im Lichtschein stehen Bosco-Gurins Schulkinder mit ihrer Lehrerin vor dem Kirchenportal. Auf der breiten Mauer, die den Kirchplatz umschließt und gegen den Abgrund abschirmt, sitzt die Bevölkerung des Dorfes. Rechts die Frauen, links die Männer, und mitten zwischen ihnen der katholische Pfarrer in seinem langen, schwarzen Priestergewand.

Vor der Kirche stehen die Kinder und singen Lieder, sagen Gedichte auf, sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache. Sie haben sich mit kleinen Fähnchen, mit selbstgefertigten Papiergirlanden und mit bunten Papierkronen auf dem Kopf geschmückt. Es soll recht festlich sein, [226] denn es ist der Gedenktag der Befreiung des Tessins, den sie feiern. Es ist über hundertfünfzig Jahre her, seitdem das Volk die Macht der Landesvögte brach und die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht des Volkes proklamierte.

Und dann klingt der Chor der klaren Kinderstimmen in die schweigende Bergnacht hinaus, als sie den Freiheitseid aufsagen:

»Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,

In keiner Not uns trennen und Gefahr.

Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,

Eher den Tod, als in der Knechtschaff leben,

Wir wollen trauen auf den höchsten Gott

Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.«

Wie unwirkliche Kulissen ragen hinter ihnen die nackten, steilen Bergwände im matten Mondlicht auf.

Am folgenden Morgen ist der Himmel mit leichtem Dunst überzogen. Weißgraue Nebelschwaden folgen, breiten sich wie Dampf, werden dichter und dunkler, löschen die Sonne aus, schieben sich schwerfällig über die gezackten Bergkämme, wälzen sich von den Höhen abwärts, tiefer und tiefer. Wie bleicher Rauch decken die Wolken nun das Dorf zu, hüllen es gänzlich ein. Die Häuser stehen nur noch als schwarze Klumpen im Wolkenmeer. Und dann ist auf einmal nichts mehr übrig. Ihre Welt ist in einem grauen und klammen Chaos versunken.

Die Geschichte des märchenhaften Frühlings in Bosco-Gurin ist aus. [228]