»So ist auch da also ein temperierter unnd gesunder lufft als jhn einer wünschen möcht. Die mittag wind mögen da nicht starck wäyen / sonder werden gebrochen durch das gebirg so jnen entgegen gesetzt ist / so ist der bisswind auch milter von wegen der hohen Bergen /so die Statt schier bedecken. Von aufgang aber gegen nidergang haben die wind jren freyen durchgang /so sind da keine pfützen und stillstehnde wasser / in summa es ist ein lustig ort.«

So schrieb der kritische Josias Simler 1576 über »Die Statt Luggaris / Italianisch Locarno«.

Und das kann man sagen. Noch immer ist Locarno ein lustiger Ort. Die Luft und die Gemüter sind heiß, die Sonnentage unzählig, und das Leben brodelt. Es ist eine bunte Stadt, mit Straßenbahnen, die jubelnd in den Kurven quietschen, mit hupenden Autos – denn was ist ein Auto für die Tessiner, wenn man es nicht hören kann – und mit einem Dutzend Banken, die imponierender aussehen als die Regierungspaläste. Es ist die Endstation der Bundesbahn, die von Bellinzona abzweigt, und der Halteplatz für alle Postautos, die zu den umliegenden Tälern und Bergdörfern fahren. Und mitten auf der Straße vor dem Bundesbahnhof, da steht ein allerliebstes altertümliches Züglein mit ein [161] paar Wägelchen, das sich wild schnaufend und pfeifend in Bewegung setzt. Das ist die Centovalli-Bahn.

Wenn man sich nun vorstellt, daß das alles belebt, von Tausenden verwirrt umherfahrender Touristen bevölkert ist, dann kann man ermessen, daß es nicht gerade leise hier zugeht. Immer ist ein Strom von Bewegung in dieser Stadt, die anscheinend den Touristen gehört. Sie kommen an, sie fahren herum wie aufgescheuchte Hühnerschwärme, sie reisen ab.

Es ist ein bedenkliches Zeichen unserer Zeit: die Einzelreisenden sind am Aussterben. Man reist in Schwärmen, in Gesellschaften, in Gruppen, massenweis. Man läuft einem Reiseführer nach, läßt sich gedankenlos leiten, rennt mit. Man überläßt alles einem Führer und nimmt an: der weiß Bescheid, der ordnet alles, der trifft die Abmachungen für alle und trägt die Verantwortung, daß die Herde gut und sicher von einem Ort zum anderen verfrachtet wird. Initiative und Individualität gehen flöten: die beschwerlichen Herren nach links raus! So äußert sich der vielgepriesene Gemeinschaftssinn unserer Zeit in seiner harmlosen und gutartigen Form.

Der unheimliche Gedanke an eine weniger friedliche Form ist naheliegend: Der Gemeinschaftstransport in den reservierten Zügen, deren Ziel ein anderer bestimmt. Man hat sie alle in dieselben grauen Anzüge gesteckt. Anstelle des Fotoapparates hat man ihnen einen Karabiner über die Schulter gehängt. Und los geht die Gesellschaftsreise in den gemeinschaftlichen Tod. Sie sind das so gewöhnt, -- irgendeiner da oben wird alles Weitere ordnen!

Das ist keine angenehme Perspektive. Und man sollte wohl so etwas nicht in einer Friedensstadt denken, die [162] immer noch das leere Gehäuse des längst ausgehauchten »Geistes von Locarno« vorzeigt. Oder muß man gerade hier daran denken?

SILENZIO

Ruhe! Jadoch, man darf sich wohl seinen Teil noch denken, ohne allzu störend zu wirken? Überall fällt mein Blick auf das große Schild:

SILENZIO

In den Hauptstraßen Locarnos ist es aufgestellt, das Schild mit diesem einen mahnenden Wort. Auf den Verkehrsinseln, am Rande der Bürgersteige. Was ist los? Ich sehe eine lange Gebäudefront, geschmückt mit den Fahnen aller Nationen. Ein neues Locarno? Ist »der Geist von Locarno« auferstanden? Bittet die Friedensstadt um Ruhe, weil sie eine Erklärung über die Einigkeit aller Nationen und die Heiligkeit der Menschenrechte abgeben will? Oder hat diese Stadt alle lärmenden Gesellschaftsreisenden mal richtig satt bekommen und bittet darum, ein bißchen Rücksicht auf die Einheimischen zu nehmen? Das könnte ich mir vorstellen. Manchmal muß es ihnen doch zum Halse heraushängen, immer unter Fremden zu sein. »Aber sie leben doch davon!« Leider. Macht es das besser?

SILENZIO

Ja, ich schweige, denn das ist ihre Sache. Und übrigens sehe ich jetzt, daß die fahnenwehende Fassade das Freilufttheater des Filmfestivals beherbergt. Und die Friedensstadt bittet um Ruhe für die tönende Leinwand, damit die Filmonkels hören können, was ihre Sterne flüstern. Denn schließlich macht man hier nicht nur zum Vergnügen Theater. Die Messe der Traumhändler...

SILENZIO [163]

Ich versuche mich im Schatten der Bogengänge vorbeizudrücken. Aber da hat mich schon jemand beim Wickel: »Sieht man Sie endlich mal in Locarno? Dann kommen Sie doch heute zum Filmfestival!«

Und da muß ich antworten: »Nein, danke, wissen Sie, dieser Trubel, und außerdem, ich – ich gehe ins Kloster.«

Und das soll kein schlechter Witz sein. Das Kloster Madonna del Sasso hat mir die Erlaubnis erteilt, die Mönche innerhalb der dicken Mauern besuchen zu dürfen. Viele kennen die berühmte, malerisch auf einem schroffen Felsen oberhalb Locarnos gelegene Wallfahrtskirche mit dem Kloster. Wenige nur haben die geschlossene Klosterpforte passiert.

Madonna del Sasso bedeutet: Maria-Stein, oder: Unsere Liebe Frau vom Felsen. Die Überlieferung sagt, daß noch zu Lebzeiten des heiligen Franziskus von Assisi eine Niederlassung des Franziskanerordens in Locarno gegründet wurde. Dieses Kloster sei vom heiligen Antonius von Padua gestiftet worden, und in ihm lebte um die Mitte des 15. Jahrhunderts Pater Bartholomäus Piatti, der selige Gründer der Wallfahrt zur Madonna del Sasso.

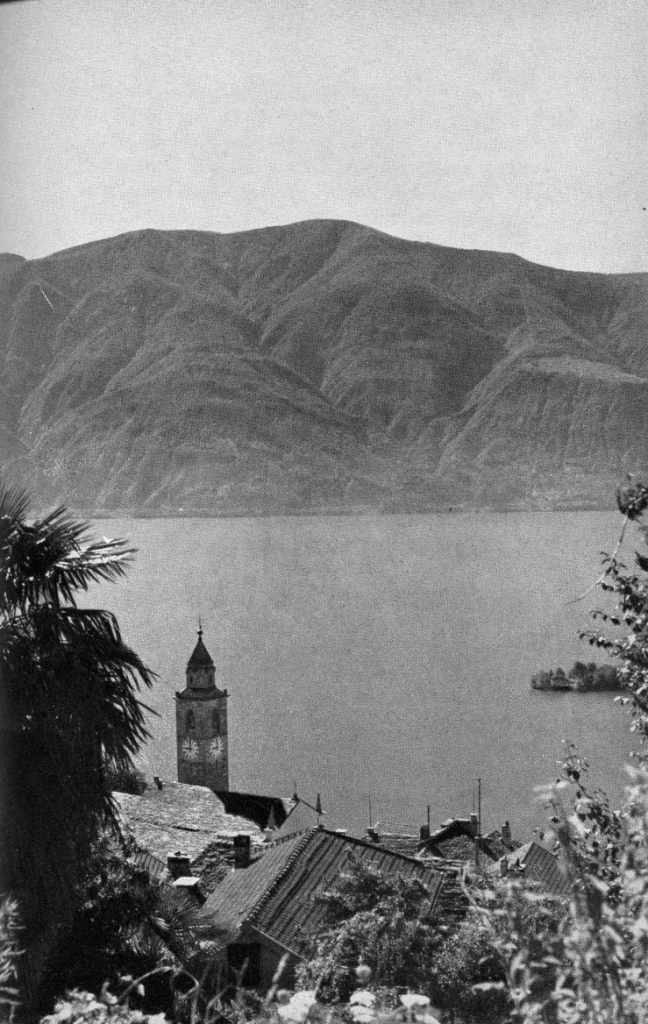

Dort oben, auf dem spitzen Bergkegel, soll dem Pater Bartholomäus zu später Abendstunde des 14. August 1480 die Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm erschienen sein: »Er vernimmt den Auftrag, an dem auserwählten Ort, an dem Maria ihm erscheint, ein Kirchlein zur Ehre Gottes und zur Verehrung der Gottesmutter zu errichten.« Der fromme Sohn des heiligen Franziskus tat wie ihm geheißen. Aus dem »Kirchlein« wurde dann eine steinerne Kirche, und dann ein riesiges Bauwerk mit einem Kloster und vielen Kapellen. [164; Fotografie: Das Kloster Madonna del Sasso]

Madonna del Sasso ist herrlich gelegen, mit der Aussicht über den See und die Berge, tief unter sich das weltliche Locarno, in dem sie nun ihre Filmsterne vergöttern.

Ich klopfe an die schwere Holzpforte des Klosters, und als sie geöffnet wird, zeige ich mein Einladungsschreiben vor und darf eintreten. Zwei, drei Mönche in den braunen Kutten der Kapuziner, mit den prächtigen, wohlgepflegten Bärten, die Füße in Sandalen, stehen um mich herum, betrachten mich argwöhnisch, fragen mich ein klein wenig aus: wie und warum. Ich kann das verstehen, schließlich bin ich ein Fremder, und ich erzähle ihnen, warum ich hier bin. Ich respektiere ihren Glauben sehr, aber ich weiß nichts von ihnen. Wenn ich nicht offen und bereit wäre, sie anzuhören, von ihnen etwas über ihr Dasein zu erfahren, dann brauchte ich sie nicht zubesuchen. Ich komme nicht mit Vorurteilen. Wer Vorurteile braucht, kann sie sich zu Haus zurechtschneidern und weite Reisen sparen.

Die Stimmung der Mönche, die erst voller Vorbehalte war, verändert sich schnell, weicht einer entgegenkommenden Freundlichkeit. Sie beantworten willig meine Fragen, ich darf mich frei bewegen und alles anschauen.

Sie zeigen mir ihre große Bibliothek mit den rund zehntausend Büchern, und ihre Schätze, vier wunderbare Psalterien aus dem Jahre 1315, mit unbeschreiblich schönen Miniaturen. Mein Herz schmilzt. Leider sind einige der Miniaturen, bevor die Werke in die Klosterbibliothek gelangten, von Diebeshänden herausgeschnitten wolden. Ein schmerzlicher Anblick. Ich sehe die steinernen Wandelgänge des Klosters, die gemeinschaftlichen Aufenthaltsräume, den Speisesaal und den großen Garten, der mühevoll auf den felsigen Terrassen angelegt ist. Alles ist sehr sauber und ordentlich [165] gehalten. Und ich sehe ihre Zellen: das Bett mit dem Strohsack, eine Uhr, ein schmales Bücherbrett über dem Tisch, ein Stuhl und der Heizkörper einer Zentralheizungsanlage. Auch das ist verständlich, denn sie sind ja nicht hier, um hinter den klammen Mauern an Lungenentzündung zugrunde zu gehen. Alles ist sehr nüchtern eingerichtet, so einfach und bescheiden, wie es sich nur denken läßt. Denn die Mönche dürfen nichts besitzen, nichts ihr eigen nennen.

In den mächtigen Bauten leben jetzt nur noch fünfzehn Mönche und der Guardian, wie sie ihn nennen, das Oberhaupt des Klosters. Er ist ein hagerer Mann mit schneeweißem Bart und einem feingezeichneten Gesicht, wissend und intelligent, und hinter allem noch etwas – die Erfahrung. Diese milden, festen Augen müssen sehr viel gesehen und verstanden haben, was der Mund nie ausgesprochen hat. Mit dem Mann hätte ich mich gern ein paar Tage unterhalten mögen.

Die Mönche erzählen mir von ihrem Dasein, von dem Gefühl der »Berufung«, das sie hierher führte, von der Strenge und Härte des Klosterdienstes, den langen Jahren der Prüfung, der Probe, des Studiums.

Wie wird man Kapuzinermönch? Nach sechs Prüfungsmonaten folgt ein Probejahr, danach eine provisorische Gelübdeablegung. Das endgültige Gelübde kann erst drei Jahre später abgelegt werden und bindet dann für den Rest des Lebens. Und dann folgen sieben Jahre Studium, bevor es möglich ist, die Priesterweihe zu bekommen. Die Hauptpunkte des Gelübdes sind: Gehorsamkeit, Armut und Keuschheit. Und dann werden die Mönche hinausgeschickt, wohin es auch sein mag, zur Predigt, zur Beichte, um zu helfen, wo es not tut. [166]

Ihr Dienst im Kloster ist anstrengend. Ich habe ihren Stundenplan studiert. Viel Freizeit ist da nicht, und von einem Faulenzerdasein kann keine Rede sein.

Gewiß haben sie ihre kleinen traditionellen Späßchen nebenbei, und ihre Spezialität ist die Bereitung eines Nußlikörs. Ich habe ihn gekostet, und er ist ganz vortrefflich.

Das scheint etwas anders gewesen zu sein, als Hans Jakob Faesch, der »Ehrengesandte und höchste Vertreter der landesherrlichen Autorität«, am Montag, dem 27. August 1682, sein Notizbuch zückte und eintrug:

»Zu Luggarus seind Capuciner, Franciscaner und andere, auch Bauren, die eine schöne Haubtkirch, il Domo alla Madonna del Sasso genandt, auff dem Berg haben. Die Franciscaner haben uns schlechten Wein zu trinckhen geben, doch sich alles Guths anerbotten.«

Nun, ich kann nicht klagen.

Und die Mönche beklagen sich auch nicht, über nichts. Vielleicht ist da einmal so etwas wie ein leise beklagender Unterton, als sie erwähnen, daß die schweizerischen Gesetze nur das Bestehen von vier Klöstern im Tessin zulassen: dieses hier, und außerdem je eines in Lugano, Tesserete und Faido. Aber schließlich haben sie ja hier noch viel Platz, solange nur sechzehn Mönche dieses riesige Kloster bewohnen.

Und einmal nur, fällt vorsichtig, höflich, diskret, eine persönliche Frage: »Sind Sie Katholik?«

Ich muß das verneinen und ihnen sagen, daß ich gerade deshalb zu ihnen komme, um etwas über das katholische Klosterleben zu erfahren. Das ändert nichts in ihrem Verhalten mir gegenüber. Ich vernehme keinen Vorwurf in ihren Stimmen, kein Wort, mit welchem sie mich vielleicht überzeugen wollten, nicht ein einziges Mal auch nur der [167] Versuch eines Angriffes gegen den Andersdenkenden, keine kleinlichen Plänkeleien, keine indirekten Anspielungen. Nichts dieser Art. Klar, rein und sauber sind unsere Gespräche. Und dafür muß ich ihnen meine ganz besondere Anerkennung aussprechen. Denn das können sich die protestantischen Geistlichen Andersdenkenden gegenüber meistens nur schwer verkneifen. Die Katholiken besitzen durchgehend eine bessere Menschenkenntnis.

Einmal nur blitzt etwas auf in den Augen eines jungen Mönches, als wir auf die Jesuiten zu sprechen kommen. Er bewundert sie: ihre viel, viel strengere Zucht und Ausbildung, vor allem ihre weitaus größere Gelehrsamkeit, ihr Können und Wissen. Und dann kommt es: das Jesuitengesetz!

Er führt mich wieder zur Bibliothek, findet das Buch, das die Verfassung der Schweiz enthält, schlägt es auf: »Costituzione Federale, 1848.« Er blättert darin und dann deutet sein gepflegter Zeigehnger auf den »Artikel 58«:

»Non possono essere ammessi ín nessuna parte della Svizzera nè i Gesuiti, nè le società ad essi affigliate.«

Oder wie es ein früherer, katholischer Bundespräsident der Schweiz, Herr Celio, allgemeinverständlich ausdrückte: »Die Bestimmung, daß der Orden der Jesuiten und die ihm affilierten Gesellschaften in keinem Teile der Schweiz Aufnahme finden dürfen und ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Schule und Kirche untersagt sind.«

Ja, das steht in der Schweizer Verfassung. Und es wird behauptet, daß auch weite katholische Kreise keine Jesuiten in der Schweiz dulden wollen. Es wird vor »fremden Herrschaften« gewarnt, vor »Tyrannenansprüchen gegen die Freiheit des menschlichen Gewissens«. [168]

Die Fürsprecher beteuern: Für den Orden der Gesellschaftt Jesu bedeutet die katholische Orthodoxie Gesetz und Stolz.

Die Gegner bedauern: Die Jesuiten täten alles das, was Jesus nicht getan habe.

Und die katholische Kirche?

Papst Clemens XIV. hob am 21. Juli 1773 den Jesuitenorden auf und verbot ihn.

Papst Pius VII. erneuerte den Orden wieder in seiner vorherigen Gestalt im Frühling 1814.

Und die Jesuiten?

Als der Jesuitengeneral Ricci aufgefordert wurde, die Verfassung des Ordens zu ändern, antwortete er: »Sint ut sunt aut non sint« – »Sie sind wie sie sind, oder sie sind nicht.«

Und wie sind sie?

Das charakterisierte der dritte General der Gesellschaft Jesu, Franz Borgia: »Wie Lämmer haben wir uns eingeschlichen, wie Wölfe regieren wir, wie Hunde wird man uns vertreiben, aber wie Adler werden wir wiederkommen.«

Na und? Ich bin kein Schweizer. Ich blicke den jungen Mönch gespannt an und warte, was er mir sagen will. Über sein kluges Gesicht gleitet ein Lächeln, er läßt eine knappe Bemerkung fallen. Er meint: Wenn es den Herren Spaß macht, diesen Artikel 58 in der Verfassung zu behalten, dann sollen sie ihn ruhig da lassen – die Jesuiten fühlen sich dadurch jedenfalls nicht gestört!

Ich höre mir das an und überlasse es den Schweizern, ihr Land zu regieren.

Der junge Mönch begleitet mich zum Ausgang und ich danke ihm für alles, was ich gesehen und erfahren habe. [169]

Was diese Mönche von ihrem Leben in der Einsamkeit, von ihrem Glauben und Wirken erzählen, klingt aufrichtig und ist mit innerster Überzeugung gesagt. Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Es sind ernsthafte und sehr intelligente Menschen, die mit dem Verzicht auf alles Weltliche ihr ganzes Leben als Einsatz für eine Idee gaben. Diese Konsequenz muß man sich einmal richtig klar machen und darf sie keinen Augenblick dabei vergessen.

Hinter mir schließt sich die schwere Pforte. Ich stehe wieder draußen, angesichts der Welt, der sie sich versagt haben. Tief drunten glitzert Locarno, diese wohlgenährte Stadt, die alle Freuden kennt, und die wir alle so gut kennen. Aber ich habe eine Welt im Rahmen dieses Locarno berührt, die den meisten Menschen fremd ist und fremd bleiben wird.

Und da fällt mir auf einmal die heikle Frage des guten alten Lichtenberg ein: »Glaubt ihr denn, daß der liebe Gott katholisch ist?«

SILENZIO! [170]

Es ist mein Nachbardorf, und kein anderes ist so schön und so – tessinerisch.

Tessinerisch ist: wenn beispielsweise ein Mann in Ronco einen alten, abgenutzten Wasserhahn in der Küche hat, so einen, der immer läuft und plätschert, der zwanzigmal übergedreht ist, schon lange kein Gewinde mehr besitzt und nun also notwendigerweise früher oder später erneuert werden muß – und wenn dieser liebenswerte Mensch dann sagt: »Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt nach einem neuen Wasserhahn umsehen oder nach einem andern Haus, wo das in Ordnung ist?«

Das ist tessinerisch, und selbstverständlich wird weder umgezogen noch der Wasserhahn repariert.

Aber das weitere ist dann speziell ronconesisch: Im folgenden Sommer nimmt der Mann Arbeit in einem anderen Teil des Tessin an, vermietet das Haus während seiner Abwesenheit einer Nordschweizer Familie als Sommeraufenthalt und findet selbstverständlich bei seiner Rückkehr einen neuen Wasserhahn vor. Der gute Mann ist nun nicht etwa freudig überrascht. Im Gegenteil: »Für diese Nordschweizer ist doch nichts fein genug. Jetzt habe ich mich so lange mit dem alten Wasserhahn begnügen können, aber für sie war er also nicht gut genug. Die Leute stellen Ansprüche – [150] übrigens, ich mag das nicht, wenn hinter meinem Rücken im Hause Veränderungen vorgenommen werden. Das hätten sie mir überlassen sollen.«

So ist mein Nachbardorf, es liebt keine Veränderungen. Die Katzen mögen das auch nicht, wenn sich etwas verändert. Es soll alles so sein, wie es nun mal ist. Und darum ist Ronco das Paradies für Katzen, sie beherrschen es vollständig. Sie schreiten würdig und gemessen auf den engen Treppengassen einher und demonstrieren überlegen die Kontrastwirkung ihrer geschmeidigen Eleganz zu den rauhen und geschwärzten Steinmauern. Sie schmiegen sich weich an den harten Stein. Sie liegen in den Loggien und sonnen sich. Sie spielen mit ihren Katzenkindern auf den Steinterrassen. Sie sitzen statuenhaft auf den Mauern und Gesimsen. Sie teilen die Lautlosigkeit mit dem Stein und genießen Roncos unveränderliche Ruhe.

Glückliches, zeitloses Ronco, das keine Fahrzeuge innerhalb seiner Mauern kennt. Denn die verbauten, winkligen Treppenpassagen, die den Berg hinanklettern, sie können nie befahren werden und außerdem ist auch alles viel zu eng zusammengedrückt.

Wenn ich etwas zu essen haben will, wenn der Wein alle ist, wenn ich einen Brief abschicken muß, immer bin ich gezwungen nach Ronco zu gehen. In Fontana Martina gibt es außer Pietros Keramik nichts zu kaufen. Ronco aber ist die große Welt, ein richtiges Dorf mit ungefähr vierhundertfünfzig Einwohnern, fünf Geschäften und drei Wirtshäusern. Sogar ein Posthaus haben sie und eine Postautoverbindung nach Locarno.

Wenn das große Untier von einem Postauto die Bergstraße heruntergebrummt kommt und dabei beinah auf [151] dem Kopf stehen muß, dann beschreibt es eine S-Kurve, bremst hart und steht vor dem Posthaus. Schluß. Alle Katzen auf der Treppenballustrade des Posthauses heben sachte den Kopf und lassen ihre Blicke über den unverschämten Friedensstörer hingleiten: was bildet der sich eigentlich ein? Dann schlecken sie sich zweimal gleichgültig mit rosenroter Zunge über den Pelz und wenden sich verächtlich ab. Die Fuchsien blühen in üppiger Pracht, und die verschwenderische Blumenfülle eines alten Oleanderbaumes hebt sich strahlend von dem Hintergrund einer altersgrauen Hauswand ab. Geflammte Hibiskuskelche meditieren in der Sonne. Und das Postauto kann gerade noch auf dem Kirchplatz wenden. Weiter geht es nicht mit dem Auto. Nur zu Fuß kommt man nach Ronco hinein.

Und was für einen Kirchplatz sie haben! Vielleicht ist Ronco überhaupt das am schönsten gelegene Dorf im ganzen Tessin. Immer wieder kehrt man zu diesem Kirchplatz zurück, der von einer riesigen, alten Kastanie gekrönt wird. Ein niedriges, breites Mäuerchen, auf dem es sich gut sitzen läßt, umgrenzt den Platz. Außerhalb dieser Mauer aber fällt der Berg hundertfünfzig Meter steil ab zum See. Denn Ronco liegt auf einer geschrägten und weit vorgeschobenen Felsenplattform, als schwebe es über dem Lago Maggiore. Eine mörderische Zickzacktreppe mit fast achthundert Stufen führt zum Seeufer hinab, nach Porto Ronco. Sie ist Abmagerungsbedürftigen als Wundermittel zu empfehlen. Keine dieser achthundert Stufen gleicht der anderen, alle sind sie verschieden breit und verschieden hoch. Es ist herrlich. Jedesmal wenn ich auf dieser Treppe abwärts klimme und dann endlich ganz unten bin, dann stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn jetzt einer von oben rufen würde: He, [152; Fotografie: Ronco und der Gambarogno]

Sie da unten, kommen Sie doch mal schnell rauf, Sie haben ja Ihre Brieftasche bei mir vergessen!

Reden wir von etwas anderem.

Sie besitzen zwei Kirchen in Ronco, zwei mächtige Bauten. Wie das kam? In grauer Vorzeit herrschten hier zwei Gildenverbände, die wohl verschiedenen Interessenkreisen angehörten und sich verschiedenen Schutzheiligen verschrieben hatten. Die einen schworen auf die heilige Rosa von Viterbo, den anderen Brüdern stand das Kruzifix von Luca näher. Das waren sehr ernste Angelegenheiten zu jener Zeit. Die beiden Gesellschaften rivalisierten um Ehre und Macht. Keiner wollte nachgeben und sich den Plänen der anderen fügen, als eine stolze Kirche gebaut werden sollte. Jeder wollte die Ehre für sich in Anspruch nehmen. Die Feindschaft stand buchstäblich auf des Messers Schneide, als sie sich eines Abends vor dem Wegbild der heiligen Maria trafen, um die Sache mit blanken Messern abzumachen. Als es losgehen sollte, wurde es der Maria offenbar doch zu viel. Das Bild bewegte sich, drehte sich um – die Messer in den Händen der Verworfenen zerbrachen und fielen in den Staub. Die erschrockenen Sünder bauten nun zwei riesige Kirchen, und in der einen Kirche hängten sie die zerbrochenen Messer auf.

Ein alter Schullehrer von Ronco, der erst vor wenigen Jahren verstorben ist, wollte diese Messer noch in der Kirche gesehen haben. Jetzt sind sie fort. Und die eine der beiden Kirchen, in der sich auch das wundertätige Marienbild immer noch befindet, ist nun geschlossen und außer Gebrauch. Wohl ist es die etwas kleinere der beiden Kirchen, aber leider die weitaus schönere, die nun langsam verfällt. Bedauerlich. »Wir sind keine reiche Gemeinde«, sagte mir [153] der Pater, »es ist kein Geld für die sehr kostbaren Instandsetzungsarbeiten vorhanden.«

»Rom«, tippe ich an, »kann die heilige römische Mutterkirche nicht helfen?«

Er winkte lächelnd ab.

Und ich ziehe klüger weiter. Es gibt so viel in Ronco zu sehen, man entdeckt immer wieder etwas Neues. Die alten Häuser sind so dicht zusammengebaut, sie verschmelzen ineinander. Neulich erst entdeckte man, daß die Balken eines Hauses durch die Mauer in den Kamin des Nebenhauses hineinragten. Und das ging Jahrhunderte hindurch gut, ohne eine Feuersbrunst. Behördliche Baukommissionen aller Länder, greift euch an den Kopf und rauft die Bärte! Man hat das jetzt entdeckt, weil das eine Haus zusammenfiel. Die Balken sind aus Edelkastanienholz, das im Laufe der Zeit hart wie Eisen wird. Es ist fast unmöglich, einen Nagel in solches Holz einzuschlagen.

Überhaupt, Edelkastanienholz – darüber muß man sich in Ronco Bescheid holen: Es war eine gute alte Regel der Bergbauern, daß man Kastanien für Brennholz fällt, wenn die Spitzen der Mondsichel nach oben weisen, wie der aufsteigende Rauch des Feuers. Will man aber Nutzholz haben, dann muß die Kastanie gefällt werden, wenn die Spitzen der Mondsichel nach unten zeigen. Danach richtete man sich, und alles ging gut. In unserem aufgeklärten Jahrhundert aber, in dem alles so schnell gehen soll und man weder Zeit noch Lust verspürt, auf die Zeichen des Mondes zu warten, wurde die alte Bauernregel verworfen und lustig drauflos gefällt, wie und wann es jedem paßte. Nach und nach stellten sich die sehr unangenehmen Überraschungen ein. Während uralte Kastanienholzmöbel sich wunderbar [154] erhielten, das Holz unzerstörbar fest und die polierte Oberfläche schöner wurde, zeigte es sich, daß neue Möbel schnell verfielen und ihre polierte Oberfläche sich aufrauhte. Das Kastanienholz zu diesen unbrauchbaren Möbeln war zu verkehrter Zeit gefällt worden. Genau so verhält es sich mit dem Brennholz. Wird es zur verkehrten Zeit geschlagen, verbrennt es unregelmäßig und läßt verkohlte, knorzige Reste übrig. Schließlich nahmen sich die staatlichen Versuchslaboratorien dieser merkwürdigen Geschichte an. Nach jahrelangen, kostbaren Versuchen mußte die moderne Wissenschaft die Richtigkeit der alten Bauernregeln bestätigen. Man stellte fest, daß zwischen den verschiedenen Mondphasen und dem Saftstrom der Bäume ein Zusammenhang besteht, und daß sich damit die Zellen und Poren des Holzes verändern. Bei abwärts weisender Mondsichel gefälltes Holz läßt sich leicht bearbeiten, ist haltbar und gibt glatte Schnittflächen. Ist das Kastanienholz bei aufwärts zeigender Mondsichel gefällt, sind die Flächen rauh und fast nicht zu bearbeiten, aber es verbrennt restlos zu weißer Asche. Und nun ist wieder alles beim alten.

Ronco ist ein altes Bauerndorf, da weiß man so etwas. Der Name Ronco ist die Bezeichnung für eine Erdterrasse, Ronci – das sind kleine Erdstücken, Gärtlein. Und das ist zutreffend, denn die Bergwelt gestattet hier keinen Ackerbau, nur einen Gartenbau. Pflug oder gar Motorschlepper sind hier nicht anwendbar. Wie vor Jahrhunderten sind auch heute noch die Hacke, die Sichel und das Rebmesser ihre Geräte. Eine Sämaschine wäre ein abnormer Gedanke hier, nicht einmal ausstreuen läßt sich die Saat, die Körner werden in die Erde gelegt. Kein Wagen kann ihnen das Einbringen der Ernte erleichtern. Im Korb, dem Gerlo, [155] müssen sie alles mühselig heimschleppen. Hart und geplagt ist das Dasein der Bergbauern, wie überall im Tessin.

Und dennoch hat Ronco sich seinen munteren Lebenssinn erhalten können. Sie lieben es, zu feiern, zu lachen, zu tanzen, sich abends auf dem Kirchplatz zu treffen und zu plaudern und zu singen. Sie trinken ihren Wein, sie streiten sich, und sie vertragen sich wieder, denn sie sind wie eine große Familie und einer ist auf den anderen angewiesen. Nur äußerst selten sieht man einen Betrunkenen, es kommt fast nie vor. Sie sind friedliebend und freundlich. Von ihrem Bergsitz mußten sie seit Generationen die Umwelt zu ihren Füßen liegen sehen und von oben betrachten. Es ist, als ob diese Lage sie prägte und sie darum das gesamte Dasein etwas von oben herab betrachten. Sie nehmen es nicht so tragisch, sie lassen sich Zeit, es geht alles mit der Ruhe.

Und sie haben ihre netten Eigenheiten, ihre Sitten, ihre Erfahrungen, ihren Aberglauben. Man kann in dem geschlossenen Hof eines Hauses eine große fette Kröte als Haustier vorfinden, und man kann eine Erklärung dafür bekommen. Die Kröte vertilgt alle Würmer und Schnecken. Man kann sich auch noch denken, daß Adlerfarnkraut im Hause die Wanzen forthält und Männertreu die Flöhe. Aber man kann sich nicht vorstellen, warum man niemandem Hortensien schenken darf. Weil diese Blumen dem Beschenkten Unglück bringen würden! Man stopft auch gewissenhaft die winzigen Kellerfenster und Mauerlöcher mit Lumpen zu. Denn im Keller werden die Hühner und Ziegen untergebracht, und kein »böser Blick« soll sie von draußen treffen können. Der Stallgeruch in den Gassen ist immerhin auch zu etwas nützlich. Wenn der Geruch in den Gassen besonders kräftig ist, oder wenn drüben in halber Höhe des [156] Gambarogno eine längliche Wolke liegt, die sich langsam zum Wasser herabsenkt, dann ist es immer ein Zeichen für schönes Wetter. Steigt die Wolkenbank aber, oder zeichnet sich die Strömung des Wassers unten auf der Seefläche deutlich ab, dann gibt es schlechtes Wetter. Das alles hat seine praktischen Seiten. Weniger praktisch ist es, daß es in der Casa Materni, die als Kinderheim eingerichtet war, spukt. Und das tut es. Die dumpfen, polternden Laute können so stark sein, daß sie sogar in den Nebenhäusern hörbar sind. Die Nonnen des Kinderheims ergrausten und wollten nicht mehr dort bleiben. Zweimal bemühte sich Roncos geistlicher Herr, die Poltergeister mit Weihwasser zu bannen. Offenbar waren es keine wasserscheuen Gespenster, denn die Bemühungen des Paters waren vergebens. Darauf waren die Ungläubigen dran. Den Lärm konnten auch sie nicht leugnen, aber abzustellen vermochten sie ihn auch nicht. Sie untersuchten alles und fanden nichts. Heute steht das Haus leer, als Freistätte für die Gespenster Roncos und seiner näheren Umgebung.

Man sagt, selbst die Katzen von Ronco meiden dieses Haus. Ich weiß es nicht. Ich sehe mir viel lieber die Casa Ciseri an, das Familienhaus des berühmten Malers Antonio Ciseri. Hier hat er seine Kindheit verbracht, hierher kehrte er später immer wieder von Florenz aus zurück. Alle Zeugnisse seines Lebens sind hier gesammelt und ausgebreitet. Seine Briefe, seine Papiere, seine Skizzen und Studien, und einige Ölgemälde. In der Kirche von Ronco, über dem Altar, hängt sein Bild des heiligen Martinus, des Schutzpatrons von Ronco. Und oberhalb Locarnos, im Kloster Madonna del Sasso, besitzen sie sein weltbekanntes Bild der »Grablegung«. Hier aber hat er gelebt, hier hat er [157] die Wände und selbst die Decken bemalt, hier stehen noch seine Sachen, die er gebraucht hat und die so viel von ihm erzählen. Er war kein glücklicher Mensch. Er war ein leidender Mensch, leidend wie die Figuren der »Grablegung«, wofür er über fünfzig Kopfstudien machte. Und er war ein von der Farbe besessener Künstler. Er konnte sich nicht von den Schaufenstern der Goldschmiede losreißen, um den Farbenglanz der Juwelen zu erhaschen. Schon als Knabe stand er bei mondheller Nacht auf dem Turmaufsatz des Hauses, um zu malen. Seine Mutter holte ihn herunter und rief: »Du bist toll, toll, hundertmal toll!« Mit zwölf Jahren folgte er dem Vater nach Florenz.

Lange verweile ich in dem Hause, in dem jetzt ein Nachkomme des Malers wohnt. Dann gehe ich zum Gemeindehaus hinüber, um mir einige Auskünfte zu holen. Ein älterer sehr sympathischer Herr empfängt mich. Ich frage ihn, ob er der Sindaco sei, der »Gemeindepräsident«, wie es feierlich in der Schweiz heißt, wo sie alle Präsidenten sind.

»Sindaco?« sagt der Mann entsetzt, »nein, Gott sei Dank bin ich nicht Sindaco, die Schwierigkeiten und die Sorgen möchte ich nicht haben. Ich bin der Sekretär, der Gemeindeschreiber.«

Wir unterhalten uns ein bißchen, und als eine besondere Frage auftaucht, antwortet der Mann: »Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, da müssen Sie sich bei der Polizei erkundigen. Wir haben keine Polizei. Ronco untersteht der Polizei von Brissago. Und wenn wir was von der Polizei wollten, dann müßten wir sie rufen. Aber wir brauchen keine.«

Sehr schön. Brissago, das liegt weit weg, ganz unten am Berge, am Seeufer, ziemlich an der italienischen Grenze. [158]

»Und«, frage ich den guten Mann, »wann haben Sie denn zuletzt mal von der Polizei Gebrauch machen müssen?«

Und er antwortet: »Ich kann mich nicht erinnern, daß wir sie jemals brauchten.«

Da danke ich gerührt und gehe tief beruhigt meines Weges.

Am Ende der untersten Gasse aber bleibe ich überrascht stehen. Da geschieht etwas, was ich nie zuvor gesehen habe. Ein fremder Hund hat sich nach Ronco verirrt, ein großer Schäferhund. Und das sieht böse aus. Warnendes Fauchen der Katzen erfüllt die Gasse. Der Hund wird unsicher, blickt sich verwirrt um. Aber der Rückweg ist ihm schon abgeschnitten. Da sitzen sie, im Halbkreis, den Blick unentwegt auf den Hund gerichtet. Und jetzt tauchen sie von allen Seiten auf. Lautlos, wie Schatten gleiten sie heran. Und dann wird es unheimlich. Die Katzen hocken zu beiden Seiten der Gasse und lassen in der Mitte einen schmalen Pfad offen. Einen kleinen Moment scheint der Hund zu überlegen, ob er wenden und zuschnappen soll. Aber sein Instinkt sagt ihm wohl allzu deutlich, daß er sie augenblicklich alle zusammen im Nacken hätte. Sie würden ihn zerfleischen. Und nun packt ihn das Entsetzen. Der große Hund zieht den Schwanz ein und fängt an zu winseln. Die Katzen rühren sich nicht vom Fleck. Dem Hund bleibt nichts anderes übrig, er schleicht vorwärts, in der Mitte der Gasse, wo der schmale Weg offen ist. Er fängt an schneller zu laufen und jault vor Angst. Er läuft Spießruten durch die fauchende Katzengasse. Mit gesträubtem Fell sitzen sie da, die fürchterlichen Krallen bereit, die ganze Gasse entlang. Der Hund heult laut und erbärmlich. Manchmal streift er fast die Köpfe der Katzen, die nicht von der Stelle weichen. [159]

Endlich hat er es geschafft und rast davon. Der kommt nie wieder. Der hat sich in Ronco die böseste Erinnerung seines Hundelebens verschafft.

Und dann ist alles wieder wie vorher, wie es immer gewesen ist. Nichts hat sich verändert. Keine Spur mehr von dem, was hier eben noch vor sich ging. Im heiteren Sonnenschein träumt die Gasse, die nichts weiß und der man nichts beweisen kann.

Ronco – wenn ich an dich denke, sehe ich den Sphinxblick deiner Katzen. [160]

Die Glyzinien auf meinem Balkon haben Blätter bekommen, ihre Blumentrauben sind am Verblühen, der Schnee auf den Berggipfeln ist geschmolzen, und für den Mann von Fontana Martina bin ich kein Fremder mehr, wir sind längst gute Freunde.

Diese Herrlichkeit hier hat er von seinem Vater geerbt, der das ganze verhexte Dorf einst für eine unbegreiflidl geringe Summe kaufte. Fontana Martina war verödet und verfallen, tot und vergessen. Keiner wollte es haben. Kein Mensch wohnte mehr hier, es gab keine Einwohner. Und das ist Fontana Martinas Mystik: keine Chronik gibt über dieses Geheimnis Aufschluß. Die Kirchenbücher der benachbarten Ronco, dem Fontana zugehört, schweigen über das Dorf, und die alten Archive sind zirka 1700 verbrannt. In Ronco sind 1383 dokumentarisch bestätigte Gottesdienste abgehalten worden, aber man weiß, daß Fontana Martina viel älter ist und zu jener Zeit schon eine eigene kleine Kirche besaß. Der alte Römerweg führte einst hier hindurch und es wird behauptet, Fontana sei eine römische Wegstation gewesen. Der Name Fontana Martina deutet auf den katholischen Schutzheiligen Martinus hin und heißt also: Quelle des heiligen Martinus oder Martinsquelle. Fertig, das ist alles. [143]

Und die Menschen? Was bewog sie dazu, ihr Heim, ihre Häuser, ihre Weinterrassen, ihre Erde zu verlassen und spurlos zu verschwinden? Wo sind sie geblieben, ohne eine Verbindung aufrechtzuerhalten, ohne eine einzige Nachricht zu hinterlassen? Und warum verschwanden sie restlos? Und wann? Keiner kann sagen, wann das Leben in Fontana Martina aufhörte. Selbst die katholische Kirche, die über alles Buch führt, ist in diesem Fall verlegen und hat keine Antwort. Nichts berichtet über den Untergang und Tod dieses abenteuerlichen Bergnestes.

Warum zog nie jemand von dem dicht bevölkerten und nur eine Viertelstunde entfernt liegenden Ronco hierher, in diese Märchenwelt mit den leeren Häusern und der reichen Erde? Rätselhaft. Fontana Martina schweigt geheimnisvoll und träumt weiter.

Natürlich tuscheln die Leute in der Umgebung mancherlei über Fontana Martina. Es ist unheimlich, darüber scheinen sie sich einig zu sein: Fontana ist ein unheimlicher Ort! Warum? fragt man. Nun ja, es ist merkwürdig tot und einsam, und im Stich gelassen von allem und allen – und so düster, so dunkel und geheimnisvoll.

Und es fehlt auch nicht an Vermutungen. Es gibt sogar drei verschiedene Darstellungen des Unterganges. Also freie Wahl. Nummer eins sagt: Fontana war in alten Zeiten ein berüchtigtes Schmuggler- und Seeräubernest, dessen Bewohner die reichen Schiffe kaperten, die Norditaliens Adel und Handelsherren über den Lago Maggiore hinauf nach Magadino und Locarno schickten. Das endete plötzlich mit einer Strafexpedition. Vielleicht hat man einige der Banditen gefangen und hingerichtet, der Rest aber flüchtete über die Höhen des Ghiridone und verschwand für immer, weshalb [144] auch keine Aufzeichnungen mehr von ihnen berichten. Eine andere Erklärung besagt, daß die Pest nach Fontana kam und alles Lebendige ausrottete. Die dritte berichtet von der Weinlaus, die solche Verheerungen in den alten Weinterrassen anrichtete und sie so völlig vernichtete, daß die Bevölkerung sich gezwungen sah, den Ort zu verlassen.

Diese drei Gerüchte klingen gleich wahrscheinlich und gleich unwahrscheinlich. Fast alle Gegenden hier wurden im Laufe der Zeit von der Weinlaus mal mehr oder weniger heimgesucht. Ganz gewiß ist Fontana Martina von überraschend vielen verfallenen Weinterrassen umgeben, die nun von hohem Edelkastanienwald bedeckt sind. Aber schließlich vermochte die Weinlaus in keinem anderen Ort des Tessin die gesamte Einwohnerschaft eines Dorfes zu vertreiben, auf Nimmerwiedersehen. Auch die Pest überfiel und tötete in den fürchterlichen Pestjahren viele Menschen im ganzen Lande, ohne daß die Dörfer darum aufhörten zu existieren. Und drittens: es ist richtig, in Fontanas Ruinen wurden Ruder, Enterhaken, Schiffstaue und Leinen gefunden. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, wenn man bedenkt, daß Fontana an einer steilen Böschung dreihundertfünfzig Meter hoch über dem See liegt. Aber was besagt das, warum sollten sie nicht gefischt haben? Würden der Nachwelt sonst nicht wenigstens einige handgreifliche Beweise, einige Gerichtsakten, einige Protokolle über das Treiben dieser Piraten und ihre grausame Bestrafung erhalten sein? Vielleicht nicht. Im Tessin kamen früher viele dunkle Morde und Gewalttaten vor, und die Rechtspflege unter der Herrschaft der Vögte war entschieden ein noch dunkleres Kapitel.

Was ging hier vor, was geschah hier wirklich? [145]

Das alte Gemäuer schweigt verdrossen und will nicht heraus mit der Sprache. Und da ist es ja immerhin gut, daß ich der Erinnerung wenigstens etwas nachhelfen kann. Siehst du, dort oben vor der Bergwand, wo sidl die kahle Plattform befindet, da fehlt etwas, nicht wahr? Da stand die Kirche, und über sie kann man auch nirgends etwas lesen. Über der Kirchentür war ein schwerer Granitstein in der Mauer eingelassen, auf dem das Renovationsjahr 1601 eingemeißelt war. Stimmt's? Aber die Kirche stand da schon sechshundert oder siebenhundert Jahre oder noch viel länger. Eines Tages fand sie dann, daß ihr das Steindach zu schwer wurde. Sie seufzte, so wie man seufzt, wenn man allzu lange von Gott und Menschen vergessen wird, und dabei zuckte sie eine Kleinigkeit mit den Schultern. In ihrem Alter genügte das schon. Die schweren Steinplatten des Daches schreckten aus ihrem vielhundertjährigen Schlaf auf, stürzten zusammen, trafen dabei das Deckengebälk, das die Mauern nach außen preßte, und dann ging es schnell mit dem Rest. Übrigens war schon lange nichts mehr drin in der Kirche. Es hatte sich alles in weiser Vorausahnung so langsam auf die Beine gemacht. Das uralte, in Stein gehauene Taufbecken kannst du vermutlich irgendwo in einem Garten wiederfinden. Wenn du Zeit und Geduld hast, kannst du in irgendeinem Hause eine mit Holzschnitzereien verzierte Messe-Truhe entdecken. Es war ja schon so viel Zeit vergangen, die Menschen konnten sich nicht einmal mehr daran erinnern, wann zuletzt ein Priester in der Kirche gestanden hatte. Wenn diese verlassene Kirche des verlassenen Dorfes trotzdem noch Interesse zu wecken vermochte und hin und wieder mal jemanden anzog, dann hatte das schon andere Gründe. [146]

Hast du übrigens das dunkle, nach außen ganz mit Steinmauern abgeschlossene Haus am obersten Pfad bemerkt? Nicht in Fontana, ein hübsches Stückchen weg und auch ein hübsches Stückchen höher. In diesem Haus also wohnt ein Mann, der hinter verschlossenen Türen ein sehr altes und sehr schönes Stück Kunstschmiedearbeit verwahrt, das die Form eines großen Malteserkreuzes hat. Das war Fontana Martinas Kirchturmspitze. Sie verschwand in einer schwarzen Nacht, kurz bevor das Dach ganz einstürzte.

Dieser Mann weiß übrigens mehr, als viele glauben. Er weiß beispielsweise, daß eifersüchtig darüber gewacht wurde, wer sich in der Nähe der Kirche herumdrückte. Und er weiß auch, wem es glückte, sich dennoch zur Kirche zu schleichen -- ohne Rosenkranz, aber mit Hacke und Spaten. Um es gleich zu sagen, der vermutete Schatz, der hier versteckt liegen sollte, wurde nie gefunden. Es wurde viel gemunkelt, und die Gerüchte hatten zähe Lebenskraft. Der Schatz der Männer von Fontana Martina sollte in der Kirche vergraben sein, weil sie ihn an diesem heiligen Ort sicher wähnten, bis sie einmal zurückkehren und ihn holen konnten. Es kam niemals jemand zurück. Wo sind sie geblieben? Frage nicht. Wo sind die Feigen vom letzten Sommer?

In den blauschwarzen, lautlosen Nächten kann man leise Schritte über die Steintreppen gleiten hören, ein eiserner Riegel wird zurückgeschoben, eine Tür knarrt. Es ist kein Spuk und es geistern auch keine Gespenster umher. Es ist der Mann von Fontana Martina, der Mann, der alles weiß über das Leben der Tiere und das Blühen der Blumen in seinem Reich. Mitten in der Nacht steigt er in die Tiefe des Steinschachtes hinab. Dort werden seine Träume zu Wirk-[147]lichkeit, wenn er seine Statuen modelliert, seine Tonschalen und Vasen dreht und sie bemalt und neue Glasuren ausprobiert. Hier ist seine Werkstatt und hier steht sein Brennofen. Keine Reklame, kein Schild, absolut nichts macht auf seinen Namen oder sein Werk aufmerksam. Manches gelangt von Fontanas Abgeschiedenheit hinaus und wird in Kunstgeschäften verkauft, ohne daß der Käufer ahnt, wer dieser anonyme Künstler ist und wo er lebt.

Er ist hier aufgewachsen und lebt hier mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Tieren. Er ist kein Freund von vielen Worten. Man sagt von ihm, daß er das Sprechen verlernt habe. Das ist nur bedingt richtig. Er kann sich lange mit seinen Tieren, mit einem blütenduftenden Zimtbaum oder den Tigerlilien unterhalten.

Das Leben in der Einsamkeit hat ihn gelehrt, mit allem selbst fertig zu werden. Er ist sein eigener Tischler und Baumeister, er bestellt seine Erde auf der Bergschrägung, sorgt sich um seine Ziegen, Kaninchen, Hühner, Bienen und Katzen. Und er ist sein eigener Töpfer, er ißt von seinen eigenen Tellern, trinkt aus seinen eigenen Tassen.

Ein Träumer in einem phantastischen Dasein? Auch von ihm holt man Steuern, auch für ihn ist es schwer, Geld heranzuschaffen und durchzuhalten, auch die Einsamkeit hat ihre Härten.

Aber er hat die verborgensten Schönheiten des Lebens in sich aufgenommen. Leute, die es wissen müssen, nennen ihn einen der besten Keramiker des Tessin. Sein Name ist Pietro Jordi. Wenn ihr einmal nach Fontana Martina kommen solltet, dann grüßt ihn!

So, sage ich darauf zu den dicken Mauern, nun habt ihr mir die ganze Zeit,während ich das schrieb, über die Schul-[148]ter geguckt und dabei... und dabei wißt ihr das alles zusammen so gut, seid nicht so dickfellig und stellt euch nicht so dumm an!

Die Mauern haben scheinbar nichts dazu zu bemerken.

Aber als ich vom Stuhl aufstehe, um endlich zu Bett zu gehen, da bleibe ich auf einmal mit steifem Blick wie angenagelt stehen und fühle das berühmte Gruseln im Rücken.

Vor mir – über den Fußboden, wandert gemächlich ein Skorpion. [149]

»Es widerstrebt unserem Stolz, unser Elend vor aller Augen auszubreiten. Nur eines sei nicht vergessen: die Minderwertigkeit unserer Schulkinder. Sie zeichnen sich nicht durch Zuchtlosigkeit aus, wohl aber durch eine unheimliche Ruhe, Gleichgültigkeit, Gedanken- und Gefühlsarmut. Die erste, wenn auch nicht einzige Ursache dieser traurigen Zustände ist immer die düstere Einsamkeit, in der wir wohnen. Wir haben schon viele Schritte getan, um uns zu helfen, bisher ohne Erfolg. Aber jetzt können und wollen wir nicht länger dulden, daß im zwanzigsten Jahrhundert in der volksfreundlichen Schweiz der schmachvolle Zerfall der armen Bevölkerung unseres Dorfes zur Tatsache wird. Unsere armen Frauen sollen von der Sklaverei, die Lasttiere aus ihnen macht, befreit werden, und dem Tessin muß die Schande erspart bleiben, daß es einen Teil seiner treuen Söhne im Stiche läßt. Darum erhört unser Flehen und helft uns!«

Mit diesem Notschrei schloß das erschütternde Gesuch, das der Gemeindevorsteher, der Lehrer und der Pfarrer von Indemini gemeinschaftlich an die Tessiner Regierung richteten, um Hilfe für den Bau einer Straße zu erwirken. Für Indemini mußte eine Möglichkeit des Verkehrs mit der Um-[119]welt erschlossen werden, bevor es völlig verödete und abstarb.

Das war im Jahre 1915. Die Tessiner Regierung allein verfügte nicht über die dazu erforderlichen riesigen Summen und wandte sich an die Bundesregierung in Bern. Erst zwei Jahre später bewilligten die eidgenössischen Räte in Bern ein Darlehen von 360 000 Schweizer Franken für den Bau einer fahrbaren Straße. Die Tessiner Kantonsregierung schoß 90 000 Franken zu. Und im Sommer 1917 wurde mit der Arbeit begonnen.

Indemini bekam eine Bergstraße.

Aber das war nicht leicht. Und es war keinesfalls nur reine Menschenfreundlichkeit zu der im dunkelsten Gambarogno eingeschlossenen Bevölkerung, die das Unternehmen endlich in Gang brachte. Es waren starke militärische Interessen, die dafür sprachen. Denn Indemini ist das oberste Dorf des italienischen Vedascatales, das sich von dem zweitausend Meter hohen Gipfel des Monte Tamaro bis zum italienischen Teil des Lago Maggiore hinab erstreckt. Und es ist im ganzen Taldas einzige Dorf, das noch zum Tessin, also zur Schweiz gehört. Hinter Indeminis Kirchhofsmauer steht schon der Grenzpfahl. Das gesamte wilde Berggebiet des inneren Gambarogno war tatsächlich für moderne Transportmittel völlig unzulänglich und damit eine sehr empfindliche und unkontrollierbare Grenzstrecke, die dagegen verhältnismäßig leicht von der italienischen Seite her zu erreichen war.

Wie es überhaupt dazu kam, daß ein einzelnes Dorf zuoberst in einem sonst völlig italienischen Tal noch zur Schweiz gehört, ist eine merkwürdige Geschichte politischer Zufälle. Wir kennen das auch an modernen Beispielen, wie [120] es zugeht, wenn die Machthaber anfangen um die Beute zu schachern. So auch hier. Als die Schweiz 1517 mit Frankreich über die südlich der Alpenpässe besetzten Gebiete verhandelte, wurde von den Schweizer Vertretern das ganze Vedascatal aufgegeben, das große Kastanienwälder besitzt, um dafür das an Weinbergen reiche Mendrisiotto einzuheimsen. Die Schweizer sagten sich: »Wir haben genug Kastanien, es wäre uns lieber, wenn wir uns noch ein wenig Wein sichern könnten.« Damit fiel die Entscheidung, zuungunsten des Vedascatales. Und nun geschah das Merkwürdige: Indemini berief sich auf eine Urkunde, die besagt, daß Indemini zu Locarno und damit also zur Schweiz gehöre. Bei dem großen Tauschhandel in Ponte Tresa wurde dieser Einspruch tatsächlich anerkannt, was noch merkwürdiger ist. Indemini wurde von dem übrigen Tal abgetrennt und verblieb als einsamer Vorposten der Schweiz. Und die komplett verzweifelte Situation war geschaffen. Die neue politische und vor allem die Zollgrenze schnitt Indemini von dem restlichen Tal ab, in dem es lag. Und es existierte kein Weg, der es mit der Schweiz oder überhaupt mit der Umwelt verband.

Der Vorhang fiel und schloß Indemini vierhundert Jahre lang im finstersten Winkel des Gambarogno ein.

Endlich, im Jahre 1917, wurden Grenzbesetzungstruppen für die Bauarbeiten eingesetzt, – die lange geplante Straße war nun eine Angelegenheit des Festungs-Departements der Schweizer Bundesregierung geworden.

Zwei Jahre dauerte es noch, dann war die beschwerliche Bergstraße endlich fertig.

Vermochte sie Indeminis dunkle Abgeschlossenheit zu erhellen? [121]

Rund um den Lago Maggiore sagen die Leute immer noch: Wenn du wissen willst, was Einsamkeit ist, dann geh nach Indemini. – Ich wollte es wissen und zog los.

Die Bergstraße ist drei Meter und dreißig Zentimeter breit. Das bedeutet, sie ist nur eine Kleinigkeit breiter als das moderne Postauto, das dort täglich von Magadino aus hinaufschnauft. In den vielen scharfen Kurven ragt das Postauto immer einige Augenblicke mit der Kühlerpartie oder dem Hinterteil über den Abgrund. Man schaukelt beständig gerade so am leeren Raum vorbei. Ich habe einen jungen starken Mann, der mir im Auto gegenüber saß, dabei zuerst bleich und dann grün im Gesicht werden sehen. Von mir reden wir gar nicht, – ich schloß die Augen und vertraute auf den Gott der Automobilmechanik und die Unerschütterlichkeit des Chauffeurs.

Fast siebzehn Kilometer lang ist diese Straße. Da ist also Zeit genug, sich entweder langsam an die Zirkuskunststücke des Autos zu gewöhnen oder in sich gekehrt sein Testament zu machen. Das ist eine Straße! Aus lotrechten Felswänden gesprengt. In die Falten des Berges eingehauen. Auf schmalen Überbrückungen über schwindelnde Tiefen hinweg. Stellenweise an der steilen Wand aufgemauert, an den Rand des Abgrundes geklebt. Die Straße windet sich verzweifelt, um irgendwie und irgendwo über die Berghöhe zu kommen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, denn Indemini liegt hinter dem Rücken des Gambarogno. Das Auto muß bis zu Corte di Neggia's 1400 Meter hinauf, um danach in tollen Haarnadelkurven wieder 400 Meter bis Indemini hinabzutauchen.

Das ist die kostbare Straße, die Indemini den Weg ins Leben, das Tor zur übrigen Welt öffnen sollte. [122]

Aber – und jetzt kommt das Aber, das die starrsinnigen Berge sich immer vorbehalten: aber Indemini befindet sich ja im letzten Winkel des Gambarogno in fast tausend Meter Höhe, und der Winter ist so streng dort oben, daß der Schnee über zwei Meter hoch anwächst. Und dann ist es Schluß mit der Straße. Dann ist Indemini wieder von der Umwelt abgeriegelt, ohne Versorgungsmöglichkeit, ohne Post, ohne ärztliche Hilfe. In Ausnahmefällen geschah es, daß sich die Hebamme oder der Arzt oder auch die Vertreter der Regierung mit italienischer Genehmigung von Italien her einen Weg durch die Schneemassen bahnten. In besonders harten Wintern aber, wie im Jahre 1945, kann es drei Monate dauern bis die Straße wieder brauchbar wird.

Und dann geschieht es, daß der alte Weg wieder zu seinem Recht kommt. Obwohl da eigentlich keine Rede von einem Weg sein kann, denn sie bezeichnen ihn selbst als einen Ziegenpfad. Aber wenn es nicht mehr anders geht, wenn sie heraus müssen, um Lebensmittel oder ärztliche Hilfe Zu holen, dann werden die Männer und Frauen des Dorfes zusammengerufen und bilden eine menschliche Kette, eine lebende Walze. Die Männer voran, die Frauen hinterher, so stampfen sie durch den Schnee, trampeln ihn zusammen, arbeiten sich über die Paßhöhe von Sta. Anna hinweg und dann bis S. Nazzaro, bis zum Seeufer hinab. Das sind fünfzehn Kilometer. Und diese fünfzehn Kilometer wird die Bevölkerung von Indemini niemals vergessen können.

Besonders die Frauen erinnern sich des Ziegenpfades nach S. Nazzaro nur allzu gut. Es war ihr Leidensweg – von Kind an. Denn es waren keine Männer da, ausgenommen in den drei härtesten Wintermonaten. Indemini war zu [123] arm, um sie ernähren zu können. Alle rüstigen Männer mußten – und müssen es auch heute noch! – ausziehen und in der Fremde Geld verdienen, damit Indemini überhaupt existieren konnte. Indeminis Männer sind als Lastträger in den norditalienischen Städten bekannt. Die Gepäckträger des Mailänder Bahnhofes sind meistens Leute aus Indemini.

Daheim schlugen sich Frauen und Kinder kümmerlich durch und mußten alle täglichen Arbeiten verrichten. Und da war der ewige Weg über Sta. Annas 1350 Meter Höhe und hinab nach S. Nazzaro und wieder zurück, dreißig Kilometer hin und zurück. Wer es nicht selbst vermochte, mußte andere dafür bezahlen. Die übliche Gebühr für diese dreißig Kilometer Bergpfad, mit hochgepackter Last auf dem Rücken, betrug 1 Franken und 20 Rappen. Es war meistens die Aufgabe der Kinder, und hauptsächlich der Mädchen, diese unmenschlichen Tagesmärsche zu bewältigen. Denn die Frauen mußten vor allem die Picker bestellen und dann für Haus, Essen und Kleidung sorgen. Die Knaben aber waren als Hirten mit dem Vieh in den Bergen.

Aus diesem Grunde sind in dem Gesuch um eine fahrbare Straße auch die verzweifelten Zeilen zu lesen: »Was noch trauriger ist und eure Herzen mitleidig stimmen sollte, das sind unsere Mädchen von zehn und zwölf Jahren, denen auch schon diese schwere Last aufgebürdet wird, die ihre körperliche Entwicklung hemmt, ihr Gemüt bedrückt und diese armen Geschöpfe um ihre gesunde, fröhliche Jugend betrügt.«

Schmerzlich deutlich bestätigen sich diese Worte, unverkennbar sind die Menschen Indeminis von ihren Leiden geprägt. Alle älteren Leute sind von der ewigen Plackerei [124] zusammengekrümmt, von Mühe und Entbehrungen ausgezehrt und erschöpft. Sie haben ernste, müde Gesichter und diesen gequälten Ausdruck, in dem jegliches Lächeln schon lange erstarb. Ein unbarmherziges Dasein zwang sie ihr Leben lang, gebeugt zu gehen, auf schrägen Bergpfaden, den gefüllten Tragkorb auf dem Rücken, immer nur auf oder ab, immer schleppend.

Auch heute sieht man noch keine jungen Menschen in Indemini, ausgenommen vielleicht am Sonntag, wenn sie mal heimkehren, um ihre Familien zu besuchen. Indemini hat keine Erde und kein Brot für sie – nur Stein.

Keine Bergstraße kann das ändern.

In einem Schweizer Schulbuch las ich: »Am westlichen Fuß des Monte Tamaro ruht Indemini, das einsamste Dorf in der ganzen Schweiz.« Ja – in der ganzen Schweiz! Nur ein Wort scheint mir dabei nicht recht zu passen, nämlich das behäbige: ruht. Indemini «ruht» nicht, es klammert sich krampfhaft an den Felsenhang, es verkrallt sich im Gestein. Selbst die Bezeichnung Dorf ist hier nicht richtig angebracht. Indemini läßt sich nicht mit den üblichen Vorstellungen von einem Dorf vereinen. Es gleicht keinem anderen Dorf. Grimmige Dämonen der Finsternis scheinen es in einem Anfall von Raserei aus Bosheit und Trotz erschaffen zu haben.

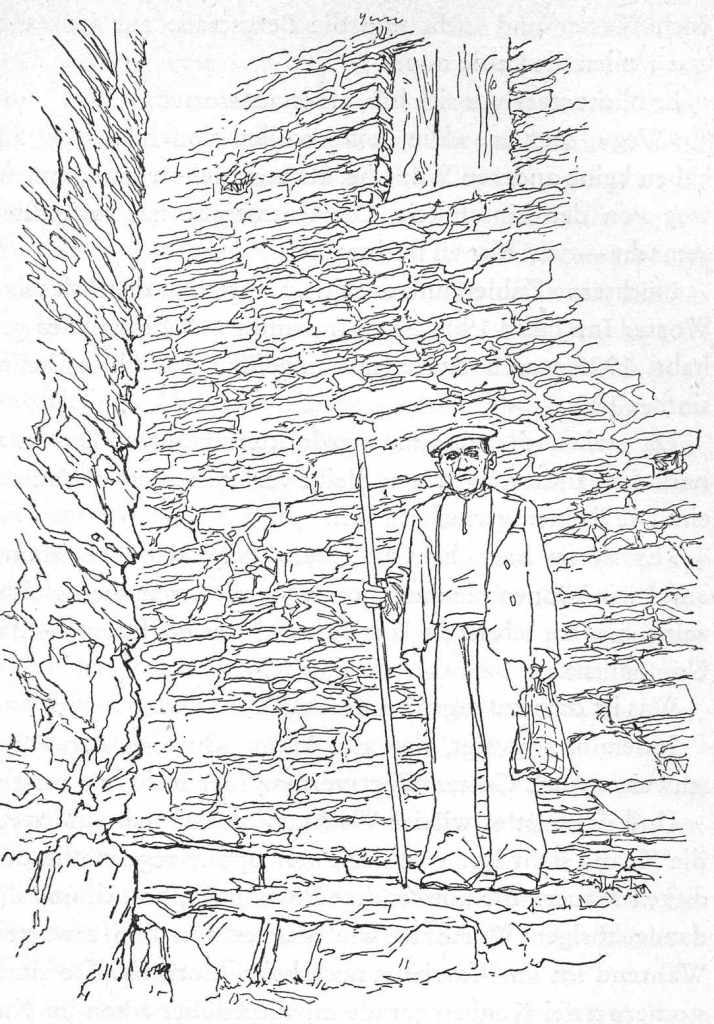

Aus der Ferne gesehen ist Indemini ein grauer Steinklumpen, ein Schorffleck am Felsen. Nähert man sich, wird dieser beunruhigende Eindruck keinesfalls gemildert. Man fühlt sich beklommen von der steinernen Schwere, bedrückt von der farblosen Düsterkeit. Indemini ist ein einziger Wirrwarr von ineinander verschlungenen schulterbreiten Steingängen zwischen den nackten, rauhen Steinmauern der [125; Zeichnung] Häuser, grau in grau. Hier gibt es keine Farben. Kein Baum kann hier wachsen, kein Busch und keine Blume. Selbst die düsteren Häuserblöcke scheinen in der Kälte der Einsamkeit Zu frösteln und drücken sich eng zusammen. Es gibt keinen Dorfplatz in Indemini, keine Piazza, keinen Mittel-[126]punkt, keinen freien Fleck. Selbst ihre Kirche hat hier keinen Platz mehr gefunden und steht weit weg, weit außerhalb der finsteren Mauern, einsam für sich selbst, fremd und unwillkommen. Nicht mal den lieben Gott haben sie bei sich wohnen lassen.

Barsch, kalt und abweisend ist der Anblick. Ineinander und übereinander geklumpt ungefähr achtzig klotzige Bauten. Kein Ziegel befindet sich in diesem Steinhaufen. Die Dächer bestehen aus demselben grauschwarzen Stein wie alles andere. Es gibt keine Straße, keine Gasse. Nur diese unheimlichen Schächte zwischen den Steinmauern, gewundene Gänge, schräg und steil, Steintreppen, Steinwendeltreppen, dunkle Steinschluchten, die quer durch Häuser führen oder sich buchstäblich unter den Häusern hindurchbohren. Und immer und überall tritt der Fuß nur auf Stein, berührt die Hand nur Stein, sieht das Auge nur Stein.

Stein und Stein, und keine Fenster. Nur wenige, hochgelegene, leere Löcher, ohne Glas, Im Sommer sind sie offen, im Winter, wenn sich hier alles Lebendige gegen die Kälte verbarrikadiert, werden sie mit Brettern und Lumpen abgedichtet. Innerhalb dieser Mauern gibt es nichts Ermunterndes, hier wird um das nackte Leben gerungen.

Indemini ist ein einziger, klammer Fuchsbau. Es ist im Zwielicht der Einsamkeit erstarrt, verwittert, ohne einen Lichtpunkt, ohne die Andeutung eines Lächelns. Der nackte, der rauhe und armselige, der unbarmherzige und unveränderlich dunkle, harte und schweigende Stein – das ist Indeminis Antlitz. Hier ist jegliche Hoffnung versteinert. Hier hat die Einsamkeit sich festgebissen und hinter meterdicken Steinmauern verschanzt. Hier erstickte die überwältigende Einsamkeit der Berge, des Himmels und des Ge-[127]steins alles Lebendige mit ihrem Schweigen. Es ist eine frostige und finstere Einsamkeit, die eine unheimliche und an Panik grenzende Stimmung erzeugt.

Keine Autostraße vermochte die verschlossenen Züge zu verändern oder ein Lächeln in das versteinerte Antlitz zu bringen. Nie ist die Einsamkeit von Indemini gewichen.

Nur den harten Klang meiner eigenen Schritte höre ich zwischen den Hausmauern. Alles ist totenstill, wie ausgestorben. Manchmal treffe ich eine Katze oder ein paar Hühner. Und ganz selten mal sehe ich gerade noch den Schatten eines Menschen, der eilig verschwindet, wenn er den Fremden gewahrt. Eine Tür schlägt zu. Und kein Laut, keine Stimme. Niemand zeigt sich. Da ist kein Mensch, mit dem man in Kontakt kommen kann, dem man auch nur eine Frage stellen könnte. Ich fühle die auf mich gerichteten Blicke, die Augen hinter den Mauerspalten. Doch die Schluchten zwischen den Hausmauern bleiben menschenleer.

Oberhalb der Steinlabyrinthe Indeminis, dort wo das Postauto hält und die Straße, die berühmte Straße zu Ende ist, da haben sie neuerdings in einer primitiven Steinhütte so was wie eine Postautostation eingerichtet. Dort können Reisende in der kurzen Zeit zwischen der Ankunft und der Rückfahrt des Postautos eine Tasse Kaffee und eine Scheibe Brot, trockenes Brot natürlich, und vielleicht auch ein Stückchen Käse kaufen. Das ist alles. Aber Indemini selbst schließt sich ab und bleibt verschlossen.

Dort oben frage ich nach einem Bett für die Nacht. Denn das Postauto habe ich abfahren lassen. Damit sind alle Brücken zur übrigen Welt hinter mir abgebrochen. Ich habe mir geschworen, unter allen Umständen hier zu bleiben und Indemini zu erleben. [128]

Auf meine Frage nach einer Übernachtungsmöglichkeit zucken sie nur die Schultern: »Vielleicht unten in der Osteria, aber sonst...?«

Wieder tappe ich in den dunklen Löchern der Steinschächte herum, um diese Osteria zu suchen, diese angebliche Kneipe. Hier etwas zu finden, ist eine zweifelhafte Beschäftigung. Fragen kann man niemanden, keine Seele zeigt sich. Man muß schon Schwein haben, um das kleine altersgeschwärzte Holzschildchen mit dem einzigen Wort »Osteria« zu entdecken.

Es ist ein rauchgeschwärzter, niedriger Raum, ein Zimmer eigentlich nur. Ein Tisch und ein paar Stühle stehen vor einem rauchgeschwärzten Kamin. Ein alter Mann erscheint – und der soll mir nicht entgehen. Jetzt will ich es wissen. Ich muß ein Bett haben, oder auch nur ein paar Bretter und ein Dach überm Kopf. Der Alte sieht mich mit seinen traurigen Augen an, hebt klagend die Hände und läßt sie wieder fallen.

»Das bestimmt sie«, sagt er aufgebend.

Sie – das ist ein uraltes Weib, das zusammengekrochen im Dunkel der Kaminecke kauert. Ich hatte die Alte gar nicht bemerkt, weil sie schwarzgekleidet in dem finsteren Winkel sitzt, und weil sie im Laufe der letzten hundert Jahre zu der Größe eines zehnjährigen Kindes eingeschrumpft ist. Nun wendet sie den Kopf und sagt etwas. Aber sie spricht nicht mal, sie murmelt nur unverständliche Laute, eine ununterbrochene Folge gleichartiger Laute. Vielleicht haben die Leute von der Lombardei vor siebenhundert Jahren so gesprochen, als sie sich hier niederließen?

Ich bitte den Alten mit ihr zu sprechen, sie zu fragen. Drei, viermal nimmt er einen Anlauf dazu. Dann traut er [129] sich endlich. Die können sich wirklich gegenseitig verstehen, stelle ich fest.

Der Mann kommt wieder Zu mir hin, und seine sonst halbgeschlossenen Augen sind jetzt fast ganz geschlossen. Nur ein schmaler Spalt ist noch zu erkennen.

»Sie sagt«, erklärte er, »da ist kein leeres Bett. Da stehen nämlich zwei Betten dort oben, wo zwei Grenzwächter drin schlafen. Und wenn der eine von den beiden mal eine Nacht weg ist, dann ist sein Bett ja für die Nacht frei, verstehen Sie das? Das ist aber auch das einzige Bett im Dorf, das manchmal leer steht. Wir haben keine leeren Betten. Hier kommt nie einer, müssen Sie wissen, wir erwarten keine Fremden. Aber der Grenzwächter also, der hat nichts gesagt, daß er heute nacht wegbleiben wird. Der wird wohl kommen, sagt sie. Sie sehen also, da ist kein Bett. Wir haben kein Bett. Und ich weiß wirklich nicht, wo Sie sonst schlafen könnten, – nein.«

Das war eine lange Erklärung. Aber mir wird klar, wie hoffnungslos mein Vorhaben aussieht. Ich verabschiede mich von dem Alten und gehe in Richtung der Kirche.

Jetzt muß ich verdammt noch mal bald eine Schlafstelle haben. Hier gibt es keine Straßenbeleuchtung, und sobald die Sonne weg ist wird es augenblicklich rabenschwarze Nacht. Mir ist nicht sehr wohl bei dem Gedanken, obdachlos in dem unheimlichen Schweigen der nachtdunklen, klammen Schächte umherzuirren.

Auf einem Fleckchen Erde vor der Kirche entdecke ich in den letzten Strahlen der sinkenden Sonne eine eigentümliche Gestalt. Ein magerer, schwarzgekleideter Mann mit einem – ja, mit einem gelben Tropenhelm auf dem Kopf. Er wühlt in der Erde herum. Das ist der Pfarrer, der katho-[130]lische Pfarrer, denn der Tessin ist ein völlig katholisches Land.

Wir begrüßen uns, ich erzähle ihm mein Schicksal und schließe: »Jetzt bin ich also hier, Padre, und ich bitte Sie, mir zu einem Nachtquartier zu verhelfen.«

Er nimmt den Tropenhelm ab, streichelt sich bedächtig den Spitzbart. Ich kann mir kaum ein herzliches Lächeln verkneifen. Aber seine Kopfform, sein Gesichtsausdruck, der Spitzbart, seine ganze Gestalt, alles zusammen ergibt, der Mann repräsentiert eine phantastisch herrliche Typenmischung, er ähnelt überraschend – sowohl Kungfutse als auch Trotzki! Unwahrscheinlich.

Meine sonderbaren Empfindungen bestätigen sich sehr schnell. Als wir in das Pfarrhaus kommen, sehe ich eine große Fotografie von ihm, in chinesischer Kleidung. An den Wänden hängen chinesische Seidenstichereien, und auf dem Kaminabsatz prangt tatsächlich eine Buddhastatue aus bemaltem Holz. Wer hätte das in Indemini erwartet?

Er nickt bekräftigend auf meine Frage. Ach ja, er ist viele Jahre in China gewesen, als Missionar. Und er taut ganz auf, als ich ihm erzähle, daß ich China auch etwas kenne. Eine Viertelstunde später sitzen wir bereits bei Kaffee und Zigaretten und tauschen China-Erinnerungen aus, malen chinesische Schriftzeichen und sehen uns Fotos an – wie zwei eifrige Schulknaben. Er ist begeistert, endlich hat er jemand, der ihn verstehen und sein China würdigen kann.

Ein Bett? Aber selbstverständlich, das Gastzimmer des Pfarrhauses steht doch zur Verfügung. Bitte sehr. Danke sehr. Seine Haushälterin bekommt Bescheid, Abendessen und Wein für uns aufzutafeln. Im Radio spielen sie Tanzmusik aus Milano, – denn schließlich ist er doch Italiener, [131] der weise Mr. Kungfutse von Indemini, Padre Brignoli Fortunatus, Brignoli der Glückliche.

Es ist Sonnabend abend. Jetzt hat er wohl vor lauter Aufregung vergessen, seine Sonntagspredigt zu komponieren? Er lächelt, ach – und jetzt gleicht er Kungfutse – das ist kein Problem, das schüttelt er sich aus dem Ärmel. Das sind doch kleine Fische für einen Mann von seinem Format. Hier in Indemini vermag man leider nicht immer so genau mein und dein zu unterscheiden. In letzter Zeit verschwand wieder einiges. Da haben wir schon das Grundthema, und darüber wird morgen ein bißchen Jüngstes Gericht abgehalten werden. Übrigens – die Glocken, das Abendläuten! Wir beeilen uns, kommen durch einen unterirdischen Gang zu einem Kellergewölbe und zum Glockenturm. Wir läuten mit vereinten Kräften die Glocken. Zwar etwas verspätet, aber das erschüttert wohl kaum Indeminis Weltbild. Dann setzen wir uns wieder zu unseren chinesischen Aufgaben.

Draußen hebt sich das gewaltige Schattenbild des Monte Tamaro vom Himmel ab, zweitausend Meter unerschütterliches Schweigen.

Die Haushälterin sitzt dicht am Kaminfeuer. Hier oben wird es abends empfindlich kühl. Sie schmiegt sich wie eine Katze an den gemauerten Rand, kraucht fast in den Kamin hinein. Beide Beine stützt sie auf den Rand der Feuerstelle, dann schürzt sie den Rock bis auf den Knien auf, läßt die Wärme auf sich eindringen.

Der Padre ist kaffeedurstig, und er sagt das deutlich. Sie rührt sich nicht. Sie sitzt so angenehm. Sie denkt nicht daran aufzustehen. Sie murmelt ihm ein paar Worte in den Kamin hinein. Er kann selber Kaffee machen. [132]

Und das tut er.

Er ist ein weiser Mann, ich weiß ihn sehr zu schätzen, den guten Leo Confucius Fortunatus von Indemini. Er hat gelernt, wie viel sich mit asiatischer Ruhe, jesuitischer Geschmeidigkeit und buddhistischer Geduld erreichen läßt – auch hinter des Gambarognos und des Herrgotts Rücken.

Warum sitzt so ein gewiegter Knabe wie er eigentlich hier in der Einsamkeit begraben? Ich weiß es nicht. Ich liege im weichen Bett und denke mir mein Teil. Wie sagten sie doch unten, in den seligen Gefilden am See? Sie flüsterten: Indemini, das ist auch so eine Art Verbannungsstätte für Geistliche die... pst, pst. Na, ich habe nichts gehört. Und übrigens will ich jetzt schlafen. Gute Nacht!

Sonntagmorgen. Der Himmel ist klar und hyazinthenblau. Die Berge liegen so unsagbar friedfertig da und nehmen Höhensonnenbäder. Selbst der wüste Steinhaufen des Dorfes erscheint in dem milden Licht versöhnlicher. Die dunkelgrauen Steinplatten der Dächer haben sich in der Sonne einen silbrigen Glanz zugelegt. Und die Männer sind gekommen, einige wenige Männer, auf Sonntagsbesuch.

Einer von ihnen besucht den Padre, um ein wenig zu plaudern, von der großen Welt dort draußen zu berichten und zu hören, was sich hier inzwischen zugetragen hat. Er ist ein frischer junger Mann, vielleicht fünfundzwanzig Jahre. Aber er sticht ganz entschieden von den anderen ab. Er ist in feiner Schale, reist viel herum als Handelsagent, spricht mehrere Sprachen, ist von Mailands Großstadtleben und der Pariser Luft dem düsteren Indemini entfremdet worden. Meiden sie ihn darum unten im Dorf? Sucht er darum seine Zuflucht zu dem klugen Padre?

Während der Pater sich zur Messe vorbereitet, sitze ich [133] mit dem jungen Mann vor dem Pfarrhaus in der Sonne. Er sieht mehrmals auf seine Armbanduhr. Er will mir wohl zeigen, daß er ein Mensch geworden ist, der genötigt ist die Zeit zu beachten. »El padre ist immer verspätet«, bemerkt er mit einem nachsichtigen Lächeln, »immer fängt er zu spät an mit der Messe, das war schon immer so.« Wir kommen auf die Kirche zu sprechen, auf die Religion. »Ob ich gläubig bin«, antwortet er ausweichend auf meine Frage, »ja – es ist schön, den Gesang zu hören und selbst mitzusingen. Wenn ich hier oben bin, komme ich immer zur Messe. Sehen Sie, man kennt das alles, als Kind habe ich im Chor gesungen und die Weihrauchgefäße geschwungen, das gehört so dazu, man fühlt sich zusammengehörig. Die Kirche hier ist ja sonst nichts Besonderes, nachdem sie instand gesetzt worden ist, sieht sie ziemlich langweilig aus, viel ist damit nicht los.«

Wir gehen in die Kirche und hören die Morgenmesse. Der feine junge Mann fällt auf die Knie und bekreuzigt sich – »das gehört so dazu«.

Alles ist so wie es sein soll. Der Padre gibt seine Rolle. Er kann seinen Kram im Schlaf, ein tüchtiger Fachmann. Da ist nichts Unechtes an ihm. Sein reißender Wortstrom und seine feurige Rede wirken sympathisch natürlich. Er ist zu klug und zu erfahren, um sich zu gebärden und großes Theater zu spielen, er jongliert geschickt und läßt das Einfache wirken. Er legt langsam ein solides Feuerchen zurecht, heizt gut ein, und dann bekommen sie ihr sonntägliches Schwefelbad. Ungefähr sechzig Frauen und Kinder sitzen auf den Bänken und lassen sich von ihm unterhalten. Im Hintergrund stehen drei uralte Männer. Ja, gewiß, die Männer sind ins Dorf gekommen – aber nicht in die Kirche. [134]

Nachher sitzen wir wieder mit dem jungen Mann zusammen im Pfarrhaus, und da frage ich, warum die Leute im Dorf sich eigentlich so scheu benehmen und sich geradezu verstecken, sobald man sich nur nähert.

»Ganz richtig«, nickt der Pater, »das tun sie. Diese Leute fürchten und hassen es, fotografiert zu werden. Es ist einfach unmöglich, es ihnen zu erklären. Sie werden von einem unerklärlichen Schrecken gepackt, wenn sie bloß einen Fotoapparat sehen.«

Der junge Mann nickt zustimmend. »Diese Leute hier sind nicht nur abergläubisch«, sagt er, »sie befinden sich immer noch im Bann uralter heidnischer Vorstellungen, sie sind nie richtige Katholiken geworden, sie kennen kein Christentum im religiösen Verstand, sie ahnen nicht mal was das ist. Die kommen überhaupt nur zur Kirche, weil sie sich sagen, das kann ja wohl nichts schaden. Um auf der sicheren Seite zu sein, nehmen sie auch das noch mit. Und sonst, als Kinder müssen sie ja das schon mitmachen. Aber sobald sie aus der Schule sind, zeigen sie sich nicht mehr in der Kirche. Ausgenommen die Frauen, für sie ist es die einzige Abwechslung, die sie hier haben, und vor allem ist es ein Grund für sie, um von zu Haus wegzukommen. Wenn die Männer alt werden, dann kann es passieren, daß sie sich hin und wieder mal bei der Kirche sehen lassen. Nein, niemand und nichts vermag in sie einzudringen!«

Der Pater hört das alles stillschweigend mit an. Jetzt gleicht er auf einmal Trotzki, der anklagende Abweichungen von der Generallinie überhört. Er protestiert nicht, er weiß es gut genug. Die Andeutung eines Lächelns versickert in seinem Spitzbart. In seinen Augen blitzt etwas auf, aber es folgt kein Donnerwetter, nur ein ausglättendes Blinzeln. [135]

Dieser Kobold!

Wir blättern auch ein wenig in Indeminis Geschichte. Nur ein klein wenig, – denn niemand vermag in das Dunkel ihrer eigenen Geschichten einzudringen, die im Verlies der Steinschächte verborgen liegen, bewacht von trotzigem Schweigen. Das sind Geschichten von unerbittlichen Familienfehden, die schon Jahrhunderte bestehen, und von denen keiner mehr den wahren Grund ahnt. Aber die Feindschaft und die Rachegefühle sind immer noch lebendig und werden nie vergessen. Und da sind Geschichten von eingeheirateten Familien und von Degeneration und dunklen Drohungen und Erbschaftsstreit und von unsäglichem Elend und schwarzer Magie und der Unverbrüchlichkeit uralter Vorurteile.

»Wie in Sizilien«, sagte der junge Mann.

Und da ist die andere, die offizielle Geschichte: Die Spitze, der Abschluß, soll der Name Indemini nach alten Überlieferungen bedeuten, die äußerste Spitze, der Abschluß des Tales. Die Kirchenbücher können berichten, daß der Bischof von Locarno bereits 1597 eine Messe in Indemini gehalten hat. Und sonst dasselbe, was ich in anderen Kirchenarchiven feststellen mußte: nämlich das große Loch. Indemini wird schließlich schon im 14. Jahrhundert erwähnt. Die ältesten Chroniken aber stammen aus dem Jahre 1663. Wieder und wieder treffe ich das Loch -- diese totale Finsternis, von der die Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts umgeben ist. Die Chroniken dieser Zeit fehlen. Sie sind dagewesen. Denn ich habe Fragmente, ziemlich nichtssagende Pergament-Dokumente über gleichgültige kirchliche Geschehnisse aus dieser Zeit gesehen. Aber die Chroniken – welche dunkle Macht ließ sie verschwinden und warum? [136]

»Komm«, schlägt der Pater vor, »wir gehen zum Dorf, und während ich mich mit den Leuten unterhalte, können Sie fotografieren. Wir versuchen.«

Das glaubt er.

Natürlich ist es nichts damit. Nur ein paar der sonst in den großen Städten arbeitenden Männer halten Stand, und auch nur mit skeptischen Seitenblicken. Sie wollen sich nicht blamieren und davonlaufen. Aber dazu müssen sie deutlich viel Mut aufbringen. Und bei ihnen braucht es nicht Aberglaube zu sein. Es gibt viele Schmuggler hier: fotografieren unerwünscht, verständlich. Doch alle die anderen, die Frauen und die alten Männer, sie machen sich eilig davon. Nicht mal die Kinder kann der Pater dazu bewegen, bei ihm stehen zu bleiben. Weder durch milde noch durch harte Worte gelingt es ihm. Aus Fenstern und Türen rufen die Eltern ihre Kinder zu sich. Wie vor der Pest flüchtet alles vor uns. Weder ein Gott noch ein Priester kann sie dazu bringen, sich dem bösen Blick einer Fotolinse auszusetzen.

Wir geben es auf, verstauen den Apparat und besuchen einen alten Mann. Er ist siebzig Jahre, ist hier geboren, hat hier gelebt. Der weiß Bescheid. Aber was im Dorf vor sich geht, was die Leute bewegt, was sie denken, worüber sie sprechen, was sie vorhaben? Darüber schweigt er sich aus. Er will nichts davon wissen. Er erzählt, wie stolz Indemini immer noch auf seinen großen Sohn ist, den maestro, signore Pedroni, der es erreichte, sich die Mailänder Scala zu erobern – vor fünfhundert Jahren. Und wir können erfahren, wie das Leben sich hier vor einem halben Jahrhundert gestaltete, als Indemini so arm war, daß einmal im Jahre, zu Weihnachten, eine Frau von Italien kam, um ihnen weißes Brot zu verkaufen – einmal jährlich. Sonst [137] gab es nur schwarzes Brot, wenn es überhaupt welches gab. Unten im Tal mahlte die alte Mühle den Mais, der von Italien eingeschmuggelt wurde. Aber es war auch nicht so, daß sie immer Maismehl hatten, wie im übrigen Tessin. Gewöhnlich gab es nur Soyabohnen. Und an den Feiertagen bekamen sie Torte, die aus Kastanien, Mais und Soyabohnen bestand. Schokolade und Bonbon waren unbekannte Begriffe und sind es im großen und ganzen auch heute noch. Vor gar nicht langer Zeit brauchte man hier noch Öl zur Beleuchtung, das aus Nußbaumholz gepreßt wurde. Ein Teller oder eine kleine Schale mit einem Docht und Öl drauf, das waren Indeminis Lampen. Noch immer verfertigen sie ihre Schuhe selbst, die den messerscharfen Stein aushalten müssen. Hier und dort, rund um Indemini verstreut, liegen kleine Fleckchen Erde. Das sind Steinterrassen, mühsam errichtet, aus Millionen Steinen aufgestapelt, bis kleine ebene Flächen entstanden. Da wurde dann Erde aufgefüllt, auf die Steine. Erde, die zusammengekratzt und zusammengeschleppt wurde von weit her. Grabe etwas tiefer in dieser Erde, und du stößt auf Stein. Aber das schlimmste ist, daß die Leute sich nie darüber einig werden können, ihre Erdstückchen zu tauschen, um sie an einem Ort zu sammeln. Das ist unmöglich. Eine Familie kann ein Stückchen Erde östlich des Dorfes und ein anderes Stückchen westlich, und ein drittes zwei Stunden entfernt besitzen. Und die allermeisten Erdflecken sind doch nur von der Größe eines Teppichs oder eines Zimmers. Aber nichts kann sie dazu bewegen, diese Stückchen auszutauschen, damit sie nicht stundenlang von dem einen zum anderen Flecken laufen müssen. Es gibt zu viele und zu tiefliegende Gründe, es läßt sich nicht machen. Viele Gründe kennt man schon nicht [138; Zeichnung]

mehr. Aber man weiß, daß da mal irgend was gewesen ist. Und das genügt, um nicht daran zu rühren. Und dabei bleibt es.

»Aber jetzt«, frage ich den alten Mann, »jetzt habt ihr [139] doch Wasser und Licht und die Bergstraße zur Umwelt, was wollen die Leute nun?«

Er blickt starr vor sich hin, als er antwortet.

»Weg«, sagt er. »Die Leute wollen von hier weg. Sie haben keine anderen Wünsche, als von hier wegzukommen, weg von der Einsamkeit. Die Autostraße hat es leichter gemacht – von hier zu flüchten. «

Nüchterne Zahlen unterstreichen nur allzu deutlich seine Worte: Im Jahre 1908 hatte Indemini 400 Einwohner gehabt, 1928 waren davon nur ungefähr 300 übrig, heute sind es 190.

Da stehen die zusammengeduckten Häuser. Das eine nach dem andern wird leer, bleibt verlassen, verfällt, stürzt ein. Die Ruinen vermehren sich.

»Es ist zu hart, hier zu leben«, sagt der alte Mann, »und wir können nie dazu kommen, alle zusammen gleichzeitig hier zu leben. Es läßt sich nicht ermöglichen – das Unmögliche.«

Was ist dazu zu sagen?

Indemini schweigt, der alte Mann schweigt, der Pater schweigt. Auch Gottes Wort vermag hier nichts zu retten.

Und dann ist es wieder Werktag, die Männer sind weg, die Kirche steht leer und der Pater opfert regelmäßig den dicken Mauern die notwendige Portion Weihrauch und die dazugehörigen Worte, so wie man es von ihm erwartet. Während ich im Pfarrhaus noch beim Morgenkaffee sitze, stochern zwei Knaben gerade mir gegenüber schon im Kamin herum. Sie füllen glühende Holzkohle in die Räuchergefäße, für die Morgenmesse. Der Pater ist dabei, sein Meßgewand anzuziehen. So sind sie alle beschäftigt.

Ich gehe hinaus in den Morgensonnenschein, stecke den [140] Kopf nur gerade so im Vorbeigehen zur noch öden Kirche rein und entdecke was Allerliebstes. Zwei Schulmädchen amüsieren sich großartig am Weihwasserbecken. Sie bespritzen sich gegenseitig mit Weihwasser und kichern dabei unterdrückt, daß es nur so gluckst. Viel Vergnügen! Sie haben mich nicht gehört, und ich ziehe mich still zurück, gehe unter dem schweren Bogengewölbe der Eingangspforte hindurch und am Friedhof vorbei. Ein trauriger, kleiner Flecken mit total ungepflegten Gräbern. Das ist sehr auffallend, denn katholische Friedhöfe sind sonst immer so wohlfrisiert. Aber das interessiert hier wohl keinen. Man erzählte mir, manchmal haben sie hier nur zwei Todesfälle im Jahre. Sie sterben draußen, in der Fremde, sie bleiben auf dem Felde der Arbeit.

Hinter der Kirchhofsmauer geht der Grenzwächter auf und ab. Da steht der Pfahl und das Schild: Dogane Svizzere. Der italienische Grenzposten liegt weit weg, mehrere Kilometer. Ein tiefes Tal mit einem hohen Wasserfall und einer kleinen, romantischen Brücke liegt zwischen den zwei Grenzstationen.

Ich spaziere ein bißchen im Niemandsland herum und komme in ein Gespräch mit zwei Männern, die auf dem Wege nach Italien sind.

Man darf doch mal fragen: »Indemini ist im Tessin berühmt dafür, das Schmugglerhandwerk in Ehren zu halten« ?

»Alte Gerüchte«, antwortet der eine Mann.

»Die Zeiten sind vorbei«, sagt der andere. »Was jetzt hier noch geschmuggelt wird, ist rein privat. Kleinkram für den Selbstverbrauch. Wir liegen allzu weit von den Städten weg, der Weg ist zu beschwerlich, es wird zu teuer, die Waren heranzuschaffen und umgekehrt wieder so weit weg-[141]zuschaffen. Das macht sich in unserer modernen Zeit nicht bezahlt. Nein, heutzutage muß man schon mit den gefüllten Lastautos bei der Grenze vorfahren, abladen, den Kram über den Strich bugsieren, auf der anderen Seite gleich wieder rauf damit auf die wartenden Autos und weiter. Nein, wenn Sie Schmugglerei sehen wollen, dann müssen Sie mal nach Carena gehen.«

Ich danke für die offenherzige Auskunft.

Als ich zurückkomme, streife ich noch etwas am Rande des Dorfes herum und bleibe bei dem öffentlichen Waschhaus stehen. Es liegt außerhalb der Steinmauern. Eine junge Frau hält dort Waschtag. Ganz allein. Sie beantwortet sogar meinen Gruß, ohne mir augenblicklich den Rücken zuzuwenden oder davonlaufen zu wollen. Auf meine Frage, ob ich sie fotografieren darf, sieht sie sich argwöhnisch um. Es ist niemand in der Nähe.

»Pronto«, sagt sie dann, »los, aber schnell.«

War es Mut oder Eitelkeit?

Wer weiß.

Ich wage es nicht, darauf zu antworten, seitdem ich Indemini gesehen habe und weiß, was Einsamkeit ist.

Wenn Indemini in Afrika liegen würde... Aber es liegt nicht in Afrika, es liegt hinter dem Gambarogno, umgeben von einer Steinwüste und ewigem Schweigen. [142]