»Leider können Sie keine Fahrkarte nach Mergoscia bekommen«, sagt man mir am Schalter des Postautodienstes. »Es ist gerade ein Bergrutsch geschehen, und die Straße ist teilweise unbefahrbar. Aber Sie können fast bis zur Unglücksstelle fahren. Wenn Sie von dort zu Fuß weiter wollen?«

Natürlich will ich das.

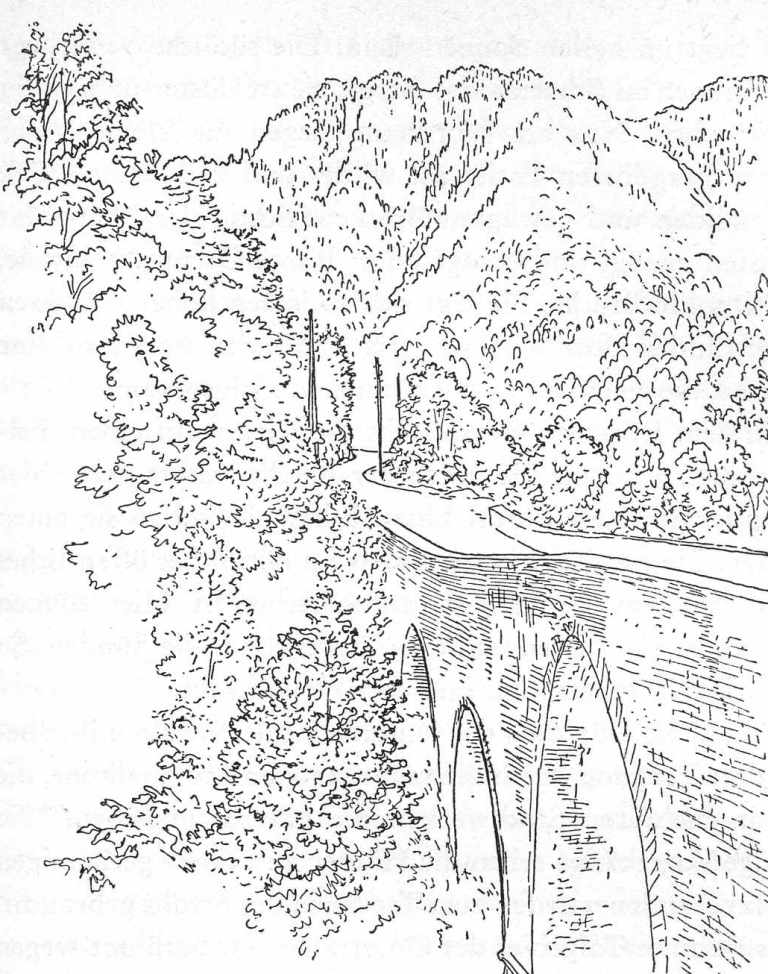

Wir fahren in dieses eigensinnige Tal hinein, das fast von den Bergen rundum erdrückt wird. Wo das Postauto nicht mehr weiter kann, bei dem letzten Wendeplatz vor dem Steinschlag, beginne ich meine Wanderung. Bald gelange ich an die gefährliche Stelle. Da hat es ordentlich gehaust, dieses plötzlich herabpolternde Ungeheuer. Der Anblick stimmt ziemlich nachdenklich. Außergewöhnlich starke Regengüsse hatten in der letzten Zeit den Rest besorgt, die bindenden Erdschichten fortgespült, sich in die Spalten des Gesteins eingefressen, es unterminiert. Die immer noch überall arbeitende Bergmasse war in Bewegung geraten, – eine geringe Verschiebung, ein unmerkliches Gleiten, und dann der große Rutsch, wie eine Explosion. Eine ganze Strecke der schmal am lotrechten Felsen klebenden Straße hatte es wie einen Porzellanrand glatt weggeschlagen und in den mehrere hundert Meter tiefen Abgrund gerissen. Schon waren Stra-[204]ßenarbeiter dabei die gefährliche Stelle wieder in Ordnung zu bringen. Die Strecke ist bereits kunstgerecht mit Balken abgesteift und provisorisch überbrückt. Jetzt sind sie dabei, an Seilen hängend, gewissenhaft die ganze Bergwand nach unsicherem Gestein zu überprüfen. Sie hören es am Klang ihrer Hämmer, wo der Stein nochbrüchigundunzuverlässig ist. Mit Brecheisen setzen sie ein, spalten immer noch ganze Flächen auf, die krachend herunterkommen. Sie lotsen mich durch die Gefahrenstelle.

Jetzt bin ich drüben, auf der anderen Seite, in Sicherheit, und drehe mich noch einmal um. Sie haben ihre schwere und gefahrvolle Arbeit wieder aufgenommen. Eine grausige Geschichte, so ein Bergrutsch, man weiß nie, wann und wo es loshaut. Und das Verzascatal ist berüchtigt, übel berüchtigt, als ein Tal des Todes, wie kein anderes. Man sagt, in keinem anderen Tal ständen am Rande der Bergpfade so viele Kreuze, die den Tod eines verunglückten Menschen bezeichnen. Nirgends ist der Fels so gefährlich und heimtückisch, nirgends lauert die Gefahr so allgegenwärtig, nirgends gehört das Unglück so zum täglichen Dasein wie hier.

»Vardér dal maa!« lautet ihr Zuruf, der eine Begrüßung sein soll, »hüte dich vor dem Übel!« Es könnte über dem Eingang zum Verzascatal geschrieben stehen: Hüte dich!

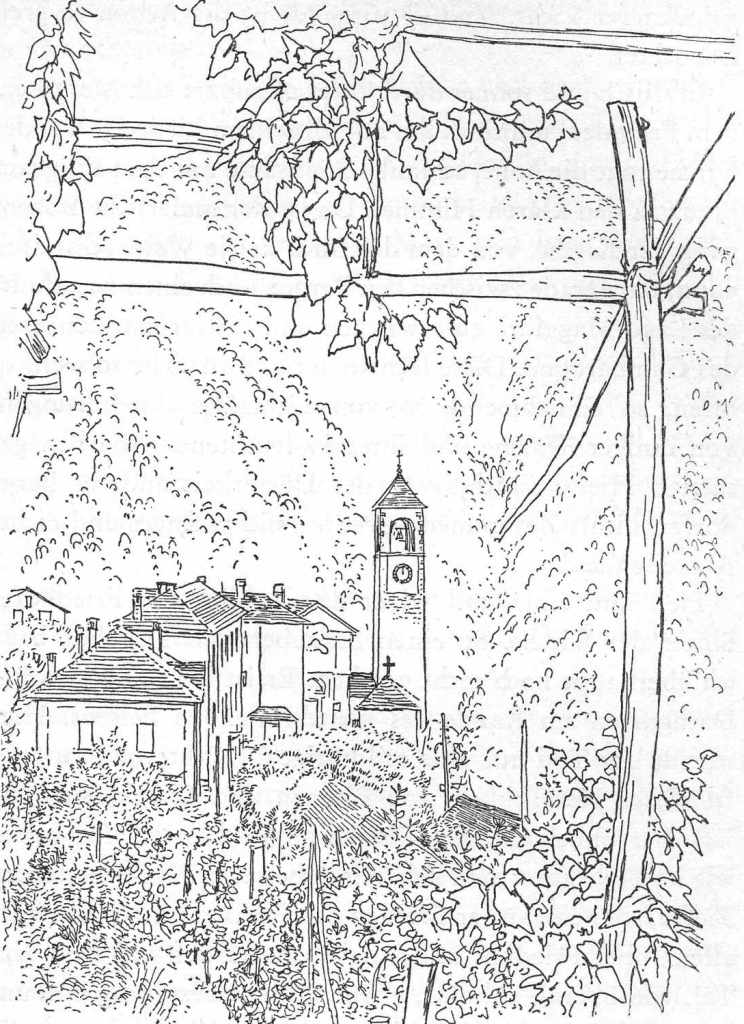

Doch drüben, hoch oben, breit hingelagert in siebenhundert Meter Höhe, erblicke ich jetzt Mergoscia. Es ist weithin sichtbar. Und sicher ist es das Dorf im Tessin, dessen Anblick am frohesten und heitersten stimmt. Es ruht so großartig am Berghang hingelagert, es scheint so beneidenswert zu träumen, so vollendet glücklich.

Atemberaubend kühn ist die Bergstraße, die sich zu Mergoscia hinaufschlängelt. Eine Straße, die in ihrer wilden [205] Schroffheit an diese abenteuerlich kitschigen Gebirgsbilder erinnert, die man als Kind bestaunte. Eine Straße, einzig und allein nur für Mergoscia. Dort endet diese Straße, im Herzen des Tessin.

Lange bevor man das Dorf erreicht, führt der Weg noch durch die Terrassen der Weinberge. Und mittendrin thront Mergoscia auf seinem Felsensitz, den Ausblickfreiundoffen nach Süden gerichtet. Überraschend weitet sich der malerisch schöneKirchplatz mit den schattigen alten Bäumen vormir. Bis vor kurzem war die Kirche noch mit dem Schweizerkreuz und dem Sternenbanner der Vereinigten Staaten zugleich geschmückt. Viele, allzu viele Bewohner Mergoscias hatte die ewige Not bis nach Kalifornien getrieben. Zwar zog es sie wieder zurück zu der zauberhaften Schönheit ihrer Heimat, aber sie konnten nicht bleiben. Wie früher, so sind sie auch heute noch immer wieder gezwungen, fast das ganze Jahr hindurch in der Fremde zu verweilen. Sie verlassen ihre Heimstätten und ziehen zu den Hängen und Ebenen des Lago Maggiore, ja bis zum Monte Ceneri, um gegen Weihnachten zurückzukehren. Viele aber sind auch der immerwährenden Flucht vor dem Elend müde geworden. Sie haben sich in der Fremde angesiedelt, haben ihre Familie bei sich und nun nur noch die unerfüllbar bleibende Sehnsucht nach Heimkehr im Herzen. Die Armut hatte sie stets zu einem lebenslangen Nomadendasein verurteilt. Die eigenartige Schönheit des Tales zog sie zurück. Keines der Täler ist so einzigartig leuchtend wie das Verzasca.

Nirgends ist das Licht so kristallklar und funkelnd wie in Mergoscia. Seine gegen Süden gerichtete Lage läßt die Sonne voll einfallen. Und wo das Tal sich bei Tenero weitet, da eröffnet es sich dem Lago Maggiore. Es ist, als ob die [206; Zeichnung]

blendende Fläche des Sees goldene Lichtmassen emporwerfe und sie von Süden her wie ein riesiger Spiegel in das Tal hineinstrahle. Jedes Blatt, jeder Stein, steht hart umrissen [207]im scharfen Licht. Und – nirgends ist die Armut so grell beleuchtet.

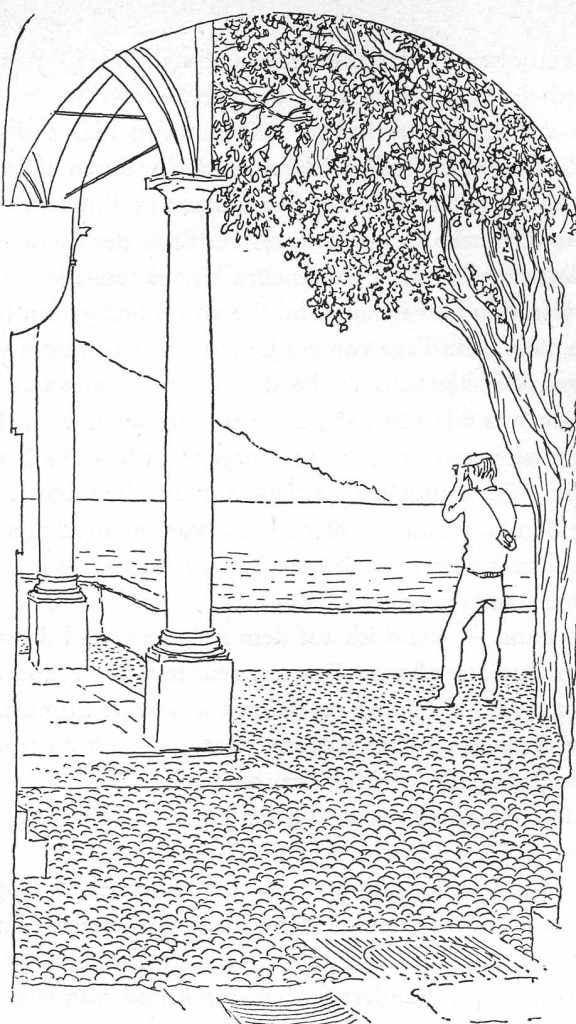

Idyllisch und sonnendurchflutet offenbart sich Mergoscia dem Fremden, umfängt ihn mit all seinem Liebreiz. Vor der Kirche ragt die hohe, schlanke Steinsäule mit dem Filigrankreuz in den klaren Himmel. Da ist der malerische Bogengang der Kirche, von dem der Blick in die Weite schweifen kann, um gerade zwischen den Bergen noch einen Ausschnitt des Lago Maggiore zu erwischen und die fernen Konturen des Gambarogno. Diese lächelnde Landschaft ist so weit, so offen, so einnehmend, so von Lichtfülle durchdrungen, von inniger Wärme und intensiv leuchtenden Farben gesättigt. Hier ist nichts von der Düsterkeit anderer Bergdörfer, nichts Zusammengepreßtes, nichts Enges und nichts Abweisendes.

Hell und einladend wirkt der Anblick des Friedhofes hinter der Kirche. So einen bezaubernden Friedhof habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Er ist ein paradiesischer Dachgarten am Rande des jäh abfallenden Felsens. Hier scheint der Tod nur eine mildtätige Erleichterung zu sein. In dieser Herrlichkeit von Blumen und Lichtklarheit ist jeglicher unbehagliche Gedanke ausgeschlossen. Im Leben wie im Tode kann man sich keinen besseren Platz vorstellen. Tiefer, sonnenwarmer Frieden durchdringt mich. Und über allem, über Friedhof und Kirche, über Dorf und Berg und Tal, von überall sichtbar, unverrückbar, beständig und unveränderlich, und in dem klaren Licht greifbar nah, ragt die nackte Steinfigur des Pizzo Vogorno auf, wis ein riesengroßer meditierender Buddha, zweitausendvierhundertachtundvierzig Meter hoch in das Himmelblau hinein. Wie der Mittelpunkt der Welt, der Schwerpunkt des Daseins, ge-[208] krönt von einer luftigleichten, strahlendweißen Sommerwolke. Phantastisch!

Wo könnte Leben und Tod lichter und heiterer sein?

Aber dann hallt mein Schritt in Mergoscias Gäßchen – einsam. Und auf einmal ist es da, das Gefühl, das in all dem Zauberhaften schlummerte: Einsamkeit. Aber eine besondere, eine leblose Einsamkeit. Mergoscia liegt wie ausgestorben da, in dieser sonnenglänzenden Heiterkeit. Wo sind Mergoscias Menschen?

Der Kirchplatz, die Gassen, die Wege sind menschenleer. Ich habe niemanden getroffen. Und jetzt, als es mir richtig bewußt wird, und ich mich umblicke, lausche, und keinen Laut vernehme, da berührt es mich auf einmal unheimlich.

Über Mergoscia liegt der tragische Frieden der Verlassenheit.

Mergoscias Bewohner können nicht in Mergoscia wohnen. Das ist der bitterste Preis, den ein Dorf von seinen Einwohnern fordern kann.

Verriegelt und verschlossen stehen die kleinen Steinhäuser, lieblich umrankt von lichtgrünen Weinblättern, umgeben von bunten Sommerblumen, – unbewohnt, leer, tot.

Gleichzeitig erinnere ich mich: man sagt, daß sie dort unten, tief unter Mergoscia, wo sich der Talgrund verengt und die Straße am Schlund eines fürchterlichen Abgrundes entlangwindet, einst ein großes Tor hatten, das sie schlossen, wenn Pest oder Kriegsvolk das Tal bedrohten. Keiner durfte dann hinaus oder herein. Das Tal lag verriegelt zwischen seinen hohen Felswänden.

Es ist abgeschlossen geblieben, abseits und abwegig.

Auf einsamen Pfaden steige ich zum Tal hinab. Unterhalb Mergoscias treffe ich zwischen Weinterrassen eine Weg-[209]kapelle an. Sie trägt die Jahreszahl 1738. Und dort haben sie über vielen anderen schönen Malereien schwebend den lieben Gott abgebildet, als einen alten, weise und gütig aussehenden Herrn, mit langem, weißem Bart und Haar. Er breitet die Arme aus und scheint zu sagen: »Willkommen, setz dich, nun hole ich das Brot und den Wein!«

Überrascht bleibe ich stehen und sehe mir das Bild an, während mir diese gastfreien Worte im Kopfe summen. Wo habe ich das gehört? Und dann kann ich es sehen: Der liebe Gott von Mergoscia gleicht in seinem Äußeren, in jedern seiner Züge, in seiner Armbewegung, verblüffend – dem lieben Carlo Vester vom Monte Verità!

Wer hätte das gedacht? Jetzt weiß ich es also.

Und beglückt mache ich mich auf den Weg durch das lange Verzascatal. Das Dorf Vogorno wird als das romantischste Dorf des Tales bezeichnet. Bei glühender Sonne klettere ich im Schweiße meines Angesichtes rauf und sehe nach. Die unverputzten, winzigen Steinhütten ducken sich schräg am Berghang. Sie bilden eine steinerne Kaskade, eine Kaskade der Armut.

Romantisch?

Na, ich weiß nicht, – ich habe nicht den Mut, diese bedürfnislos und entsagungsvoll lebenden Menschen in den engen Steinkäfigen der Hütten zu fragen, ob sie ihr Leben romantisch finden. Vielleicht ist das mein Fehler.

In S. Bartholomeo sehe ich mir die kleine Kirche an, deren Decke über dem Altar ganz besonders hübsch mit Weinblättern, Weintrauben und weißen Tauben bemalt ist.

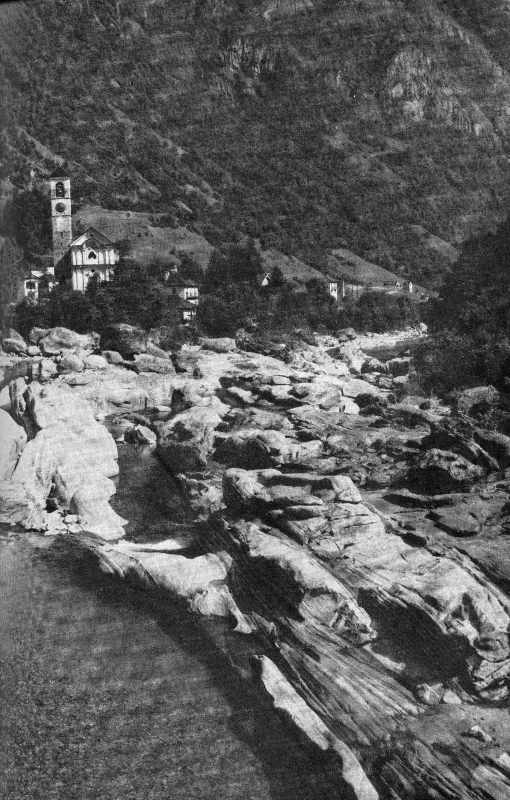

In Lavertezzo tritt der Fluß aus der Tiefe der Schluchten zutage und strömt nun offen in seinem Bett aus nacktem Fels, der ausgeschliffen ist und phantastische Formen ange-[210; Foto: Lavertezzo im Verzascatal]

nommen hat. Die Kirchhofmauer in Lavertezzo haben sie mit großen Eisenkreuzen bepflanzt, die eiserne Totenschädel und gekreuzte Knochen tragen. Es sieht schauerlich aus. Man traut sich kaum in die Nähe zu kommen.

Die Nacht verbringe ich dann in dem netten Zimmer eines kleinen Gasthauses, in einem ganz vorzüglichen Bett, während ein dunkeläugiges Mädchen auf mich aufpaßt. Sie ist bildschön, denn sie ist ein Wunder von einem Bild, in strahlenden Farben. Die zahlreichen Gewänder sind mit Glimmer bestreut und mit Pailetten besetzt. Ganz groß. Dazu steht in gestickten Buchstaben oben drüber: SANTA TERESA. Sie ist wirklich sehr hübsch. Und da sie gerade neben meinem Bett hängt, muß ich sie immerzu ansehen, und sie sieht mich immer an. Leider erinnert mich ihr Gesicht an meine Jugendfreundin Margot, die so gern Pfannkuchen aß und sehr streitsüchtig war. Und weil ich außerdem sehr neugierig bin und alles näher untersuchen muß, da stehe ich auf und nehme das Bild ab und sehe nach, ob auf der Rückseite vielleicht eine Gebrauchsanweisung zu finden ist. Und meine Vermutung bekräftigt sich. Auf der Rückseite steht: »Gegen Husten, Katarrh, Heiserkeit...«, eine Reklame für Alpenkräuterbonbons!

Das Mädchen blickt mich aus dunklen Augen tief und innig an. Ich habe, so viel ich weiß, weder Husten noch Heiserkeit. Ich hänge das Bild wieder an die Wand, steige ins Bett, ziehe mir die Decke über die Ohren und brumme: »Nein, Margot, also ausgeschlossen, weder Pfannkuchen noch Alpenkräuterbonbons, nicht bei mir, und schon gar nicht bei nachtschlafender Zeit. Ich will mich nicht mit dir darüber streiten. Keinen Ton will ich hören. Pfannkuchen machen dick, und Bonbons geben bloß Zahnschmerzen. Und [211] überhaupt, das könnte dir passen, mir hier was vorzulutschen, wenn ich schlafen will. Gute Nacht!

Am Morgen pruste ich über dem Waschfaß, blicke zum Fenster hinaus, probiere meinen besten Tabakhusten, gurgele, räuspere mich und sage: »Wissen Sie, gnädiges Fräulein, ich hasse Alpenkräuterbonbons und die Leute, die aus dem Munde lang weg nach Alpenkräuterbonbons riechen. Das mag ich nicht. Mögen Sie das? Sehen Sie, Sie schweigen, Sie können das für sich behalten, Sie sind eine Dame. Mir ahnt etwas, daß Margot vielleicht doch keine richtige Dame war. Margot war so vorlaut, sie plapperte einem immer über die Zehen. Das ist eine unangenehme Angewohnheit, finden Sie nicht auch?«

Die Heilige der Alpenkräuterbonbonlutscher ist so bescheiden und äußert sich nicht dazu. »Aha«, sage ich darauf, »die Dame zieht vielleicht Alpenkräutertee vor? Jeder hat seinen Geschmack. Margot liebte es, Pfannkuchen zu schmausen und ohne Büstenhalter zu gehen. Ich liebe starken, schwarzen Kaffee und gehe ohne Sockenhalter, wie Sie vielleicht bemerkt haben. So verschieden ist das nun. Und Sie, Madame, Sie gehen immer mit diesen Blumen da im Arm. Was sind das eigentlich für Blumen? Darf ich mal sehen? Ah, sehr schön, Päonien, rosarote Päonien, die passen zu Ihrem Heiligenschein wirklich ganz ausgezeichnet! Haben Sie gehört, jetzt ist der Kaffee serviert. Madame Teresa, darf ich mich verabschieden?«

Dann gehe ich. Sie blickt mir nach, aus tiefen, dunklen Augen, wie hübsch und lieb. Kein grollendes Wort, keine Abschiedsszene. Wir kamen eigentlich gut miteinander aus.

Ich tummle mich weiter das Tal hinauf. In Brione steht ein riesiger Christophorus auf die Kirchenwand gemalt, [212] draußen, neben dem Portal. Er reicht vom Boden bis unter das Dach, breitet sich mächtig über die ganze Fassade. Einen prima Hermelinmantel hat er sich um die Schultern geschlagen. Seine brennenden Augen starren mir von weitem entgegen. Er sieht ernst und grimmig aus. Das kann man verstehen. Er steht nämlich schon sechshundert Jahre hier. Das muß kein Vergnügen sein. Sechshundert Jahre hat er hier auf mich gewartet, und endlich komme ich. »Guten Tag, mein Freund«, sage ich höflich, »gut, daß du nicht vergebens zu warten brauchtest.« Vor Rührung fängt er sachte an zu weinen. Zu einer mehr weltlichen und weniger poetischen Sprache übersetzt will das bedeuten: es fängt an zu nieseln. Schwere graue Wolken haben den Himmel überzogen, ein weicher Regen weht.

Im Regen schwanke ich über eine schaukelnde Hängebrücke, die von den Talbewohnern erbaut worden ist. Im Regen sehe ich ein Dorf, von dem nicht viel mehr als ein Trümmerhaufen übrig ist. Eine Lawine hat es im zeitigen Frühjahr vernichtet, nur die Kirchturmspitze ragte noch aus dem Schnee hervor, erzählt man mir.

Und im prasselnden Regen erreiche ich Sonogno, das oberste Dorf am Ende des Tales. Ich sehe gerade noch ihren rauchgeschwärzten Gemeindebackofen, der mitten im Dorf an der Dorfstraße steht. Dann flüchte ich in das nächste Gasthaus. Der Regen rauscht herab. Jetzt hat es sich richtig eingeregnet, die Wolken hängen wie aufgespießt an den Bergen fest. Jetzt hört es hier vorläufig nicht mehr auf.

Erst wird mein Zeug am Ofen getrocknet. Dann eine solide Mahlzeit mit einem wärmenden Schlückchen. Und dann kommt die Nachspeise. Ich sehe, schnüffle, schmecke. Was ist das? Großartig, wie ein Gedicht, himmlisch! [213]

Draußen rauscht der Regen. Laß ihn rauschen. Ich löffle und lasse die süße Speise auf der Zunge schmelzen. Dabei habe ich neben mir ein Buch aufgeschlagen, um zu sehen, was der kluge Bonstetten eigentlich über das Verzascatal zu berichten hat. Ich vergesse das Löffeln, mir sträubt sich das Fell Und ich muß es nochmals lesen. Da steht unter dem 5. September 1797:

»Morgen reise ich ins Valle Verzasca, wo noch nie kein Fremder gewesen. Die Bewohner sehen aus wie Wilde; in keinem Tal ist das Morden gemeiner.«

Mir entsinkt der Löffel, und ich bitte die wilden Mörder um die Erfüllung meines letztenWunsches: mir Namen und Zubereitung dieser edlen Nachspeise zu verraten. Der Wunsch wird mir gewährt.

Liebe Freunde, wenn ich nie von hier zurückkehren sollte, ich sende euch dieses Rezept, benutzt es fleißig. Hier ist es:

Zabaglione a la Sonogno – für eine – ziemlich gefräßige – Person: Drei Eigelb, drei Löffel Zucker, eine halbe Eierschale gestrichen voll Marsala (Weißwein oder auch Rum), wird in einem Gefäß, das in warmem Wasser steht, gut gerührt, danach die Hälffe vom Eiweiß geschlagen und beigegeben.

Guten Appetit, ihr Glücklichen ! [214]

... und Verliebten

Liebe, liebe Ditte, nun bist du weg, und die Glyzinien auf unserem Balkon, die zu deiner Ehre anfingen zum zweitenmal zu blühen, sie blühen immer noch und duften mir etwas vor – das nicht mehr da ist. Sie standen dir so gut, besonders... na, du weißt!

Es war wunderschön, als du hier warst, ganz dicht bei mir. Und ich bin dir dankbar. Wie mag es dir jetzt gehen? Lach nicht so ungehobelt, danach hat man in Briefen zu fragen. Und du hast zu antworten: danke, auch einsam. Und ich habe dir das ausnahmsweise zu glauben.

Warum mußtest du schon fahren? Die Pflicht, die Arbeit... ach, wir sind alle neunmal verpflichtete Häuser, in uns wohnt so viel, Schönes und weniger Schönes. Was ich alles hätte schreiben sollen in der Zeit, als du hier warst. Und es wurde nichts draus, nichts wurde getan. Alles wurde getan! Wir taten alles, was uns einfiel. Ist das etwa keine volle Anerkennung deiner – reizenden Vorzüge oder vorzüglichen Reize? Wie gewöhnlich, du darfst wählen. Und nun sitze ich hier mit meiner Arbeit und schinde und schwitze und muß sehr viel Wein trinken, um das wieder gutzumachen.

Du kannst lachen, du läßt andere für dich arbeiten. So schön möchte ich es auch mal haben. Du stehst jetzt in [188] deinem Gymnastiksaal und läßt deine Schülerinnen schwitzen. Ich höre dich kommandieren: Kopf hoch, Brust raus, Becken vor, auf die Zehenspitzen – streckt! Na, deine Schülerinnen hätten dich mal hier sehen müssen, als wir beide den Pizzo Leone bezwangen, und du wie eine in Sherry getauchte und etwas angenieselte Weinbergschnecke den Berg raufgekrochen bist. Was hast du dazu zu bemerken? Nicht wahr: »Es ist nicht alles Spaß, was glänzt«, und »im Schweiße deines Angesichts sollst du deine Schokolade essen!«

Erinnerst du dich, wie das mit dem Pizzo Leone eigentlich kam? Natürlich waren wir neugierig, wie immer. Und schließlich türmt sich der Berg auch ziemlich herausfordernd gleich hinter unserem Hause als so eine Art Bruder des Ghiridone auf. Wer kann denn so etwas auf die Dauer aushalten? Na, was denn, immerhin sechzehnhundertfünfundsechzig Meter himmelwärts, ich bitte. Danke sehr, so etwas sieht man sich doch erst mal eine Weile an, bevor man die Hand aufs Herz legt und gelobt: jetzt oder nie!

»Also jetzt«, sagtest du, denn ein guter Kamerad, das bist du immer gewesen und ganz besonders, wenn unsere Touren wie üblich weit von Gottes und der Menschen Wege abwichen, und wir lachend und fluchend dort herumstolperten, wo es am allerbeschwerlichsten ist. Dann pflegst du zu sagen: »Na, der richtige Weg ist das wohl nicht, und ein Weg ist es auch nicht, aber es ist spannend, wo wir landen werden?.« Wir hutteln uns so durch dick und dünn weiter und kommen immer irgendwohin, zu dem einen oder anderen Ort, von dem wir vorher nichts ahnten. Und dann sprichst du die anerkennenden Worte: »Du, Dichter, das haben wir aber wieder mal fein gemacht, das hier hätten wir [189] sonst nie gesehen, und wir haben es doch gefunden.« Wahrlich: Findet, und ihr braucht nicht zu suchen.

Seitdem mein guter Onkel Theodor, der examengeprüfte Raubtierwärter, tief enttäuscht brummte: »Du bist mir schon ein schöner Dichter«, weil ich noch nie einen Reim zustande brachte und er von mir einen Schlachtgesang zu seinem Raubtierjubiläum vermißte, da glaubst du mich »Dichter« nennen zu müssen.

Und als Begründung führst du unschuldsvoll an: »Denn schließlich hast du mich gefunden, und wir reimen uns so gut.« Das tun wir.

So, und jetzt setz dich mal hin, halte deinen sündigen Mund und hör gut zu. Ich weiß schon, du willst mich nur von der Geschichte mit dem Pizzo Leone abbringen, aber das soll dir nicht gelingen, das laß ich mir nicht bieten. Schließlich schreibe ich hier was mir paßt, auch ungereimtes Zeug.

Also, liebes Fräulein Sylvia – denn so heißt du immer noch bei mir, wenn ich sinnig mit dir spreche – also versuch doch mal, so ehrlich zu sein, wie es dir mitunter wirklich gelingt. Schön. Dann mußt du zugeben, daß du niemals dieses »also jetzt!« ausgesprochen hättest, das uns auf den Pizzo Leone trieb, wenn du geahnt hättest, was uns blühte?

Das Holz des Anstoßes war jenes verwitterte Brett, das wir bei Ronco entdeckten, und auf dem geschrieben stand: Pizzo Leone 1 1/2 Stunden. Was solche infamen Hinweisungen schon alles auf dem Gewissen haben: Freundschaftsbrüche, Aufhebungen von Verlobungen, gegenseitige Bitterkeit für den Rest des Lebens, Ehescheidungen. Es ist gar nicht abzusehen. Denn diese Angaben stimmen nie, und die auf den Weg Gelockten entdecken es erst, wenn es zu spät [190] ist. Wir zwei haben das überstanden und reimen uns immer noch. Das will was besagen. Und darum komme ich darauf zurück, um dir, Fräulein Sylvia, diesen Kranz leidenschaftlicher Bewunderungsblumen flechten zu können.

Nun setz mal dein einnehmendes Verführerinlächeln auf deine schmeichelhaften Züge – nicht das Berufslächeln, das du hast, wenn du deine armen Gymnastikschülerinnen auf dem Parkettboden mit der Rückenschaukel schindest, bei der sie immer umkippen und sich blaue Knie und Ellbogen holen – nein, das andere, du weißt, jawohl! und dann entsinne dich an jenen Morgen. Die Wolken zerteilen sich, es trippelte noch ein bißchen, ein paar Regentropfen, die nicht richtig wußten, ob sie rauf oder runter wollten, und die Sonne kam hervor.

Wir befanden uns nicht ohne zwingenden Grund auf dem Wege nach Ronco. Unsere beiden Zweiliterflaschen waren leer und mußten zum Dorf geführt werden, wo sie den Roten vom Faß zapfen. Oh, feierliche Handlung! Die Sonne... das sagte ich schon, und dann kam uns jenes verdammte Brett mit den anderthalb Stunden in den Sinn, und ich hörte dich sagen: »Also jetzt! Du, Dichter, also jetzt wollen wir den Schopf bei der Gelegenheit fassen, wir lassen die Flaschen hier stehen, sehen uns das Pizzo-Löwchen an, und auf dem Heimweg holen wir den Wein ab. Was fehlt uns denn sonst noch daheim zum Frühstück?«

»Geehrtes Fräulein Sylvia«, antwortete ich ernst und gemessen, »bist du eigentlich darüber im klaren, wenn auf so einem dämlichen Brett anderthalb Stunden steht, dann rechne ich für meinen Teil drei Stunden.«

»Wann hast du denn angefangen, berechnend zu werden?« fragtest du Wunderholde und rechnetest mir mit un-[191]faßbarem weiblichem Elan vor: »Na, wenn schon, drei Stunden rauf und drei Stunden runterchen, also sagen wir fünf Stunden, dann sind wir gerade zurück um Ronco aus dem Mittagsschlaf zu wecken.«

Ach, du geliebter Engel des Leichtsinns, du weißt, wie es uns erging. Wir bekamen an diesem Tage keine Weinflaschen, kein Frühstück und kein Ronco mehr zu sehen.

Wir steckten uns eine Tafel Schokolade in die Tasche und pilgerten los, kletterten lotrecht über Ronco empor, keck und heiter, höher und höher. Es wollte kein Ende nehmen. Die Birken um uns wurden nach und nach zu Zwergbirken, und dann gab es dichtes Knieholz, das uns allerdings bis über die Ohren ging und schlimm riß und kratzte. Und du immer eifrig dabei. Ich sehe dich noch tapfer steigen und schwitzen, die eine Gymnastikstunde nach der andern, welches herrliche, welches unbezahlbare Training. Der Berg sonnte sich in fünfzig Grad schattenloser Hitze, und die Aussicht war einfach hinreißend. Wir blickten den Abgrund an. Der Abgrund blickte uns an. Wir blickten uns an: Nur nicht hinreißen lassen! Kein Wind, kein Luftzug, keine Menschenseele. Der Berg dampfte vor Wärme und wir mit. Aufwärts, immer schräg aufwärts...

Siehst du, und da fing es langsam an in uns zu dämmern. Man kann auch knurren dazu sagen, es fing an in uns zu knurren. Das Wort Frühstück wurde zaghaft erwähnt. Und jetzt hätten fünfundneunzig von hundert angefangen, sich gegenseitig zu beknurren. Das hast du nicht getan. Du gibst in solchen Fällen nicht auf, du bist auch im Ernst kein Spielverderber. Und dafür liebe ich dich. Wir fanden Bergquellen, kosteten, tranken, bedankten uns bei dem Berg, klopften dem Felsen auf die Schulter und stiegen weiter. [192]

Weißt du noch, wie festlich das war, als wir uns zwischen gewaltigen Felsenbrocken endlich eine halbe Tafel Schokolade genehmigten? Die andere Hälfte blieb unsere Notration. Aus tausend Meter Tiefe blickte das blaue Seeauge des Lago Maggiore zu uns auf und sah zu, wie du einen langen Kuß zum Nachtisch bekamst. Dann tranken wir nochmal Bergquell-Extra, und dann ging es weiter.

Einmal begegneten wir einem massiven, mannshohen Holzkreuz. Es stand am Rande des schmalen Pfades. Ein von Wetter, Sonne und Frost gebräuntes Holzkreuz. Was fühltest du da? Wir sagten weiter nichts, standen ein Weilchen still: da hatte es also einen erwischt, das Abgrundstier, der schlummernde Drache. Auf dem schmalen, bröckelnden Saum zwischen dem Pfad und dem Nichts stand das Kreuz. Hatte dort jemand seinen Fuß einen halben Schritt zu weit vorgesetzt, oder ist ausgeglitten, im feuchten Moos oder im Schnee, oder – ?

Die Luft wurde empfindlich dünner und klarer und schärfer, und merklich kühl trotz der Sonne. Die der Sonne abgewandte Seite des Körpers fühlte sich eisig an. Wir holten unsere Pullover aus der Schultertasche und legten sie um den Hals, über den eiskalten Nacken. Der Berg steilte sich, wie das ein richtiger Berg zu tun hat. Und da bekamst du einen deiner neckischen Einfälle und meintest: rauf müssen wir doch, so oder so, also dann lieber schon die Geschichte kurz machen und quer durch.

»Hochverehrtes Fräulein Sylvia, du mußt wissen, in den wilden Bergen den letzten Pfad verlassen, das ist genau so, wie auf hoher See aus dem Schiff aussteigen. Nämlich, nicht besonders zu empfehlen.«

»Du, Dichter, laß uns mal probieren, hm?« [193]

Wir probierten. Du liebes Himmelchen, wir versanken in einem Dickicht von stachligen Schlingpflanzen, messerscharfem Gras und hohen Farnkräutern. Nie zuvor habe ich so hohes Farnkraut erlebt. Es reichte uns bis über die Köpfe und wir sahen nichts mehr. Wie Elefanten brachen wir uns einen Weg durch diese Wildnis.

»Gibt es hier Schlangen?« hörte ich dich rufen.

Was soll man darauf antworten? Natürlich gibt es hier Schlangen, und mit der Bergviper ist nicht zu spaßen. Aber die Viper ist sehr scheu, und so wie wir herumtrampelten, da wäre selbst ein Tiger geflüchtet. Außerdem war das hier kein guter Ort, sich lange über Schlangen zu unterhalten.

»Nein«, rief ich zurück, »hier hat es nie Schlangen gegeben.«

Fast gleichzeitig hörte ich dich schreien: »Eine Schlange, eine Schlange! Paß auf!« Und zwischen uns glitt sie hindurch, abwärts, ein schönes, fettes Exemplar.

Das war nicht nett von der Schlange. Da ist man nun immer in den Bergen herumgekrochen und nie einer Schlange begegnet, und ausgerechnet jetzt... Aber wir bekamen anderes zu tun, als uns über Schlangen aufzuregen. Wir kämpften uns verzweifelt irrsinnig schräg empor. Wir glitten und rutschten, es schrammte und kratzte uns. Dann wurde es lichter, der Pflanzenwuchs wurde spärlicher, hörte bald ganz auf.

Prustend standen wir wieder auf einem Bergrücken. Und was sagtest du? Du sagtest innig: »Das hier, das war schlimm, du meine Güte, ich wäre beinah gestorben vor Angst – nie wieder, das verspreche ich dir, nie mehr in den Bergen von einem Pfad abgehen, mir wurde ganz blaßrot vor Augen und ich kriegte keine Luft mehr unter dem Farnkraut.« [194]

Um uns war nun nur noch heiteres Himmelblau. Aber vor uns reckte sich ein neuer, breiter, hoher Buckel. Der letzte. Mittendrin in der überwältigenden Masse Blau stand dieser letzte Felsenrücken. Hart und nackt und grau, mit eingesprenkelten grünen Tupfen. Eine wüste Angelegenheit von kolossal in Unordnung geratenen pittoresken Steinblöcken. So sahen wir es, als wir Hand in Hand da standen und den schmalen Ziegenpfad entdeckten, der zur Alpe di Naccio hinführt.

Ein paar kleine Häuschen standen dort, und eine herrlich hohe Schaukel. Eine Riesenschaukel, als ob das noch nicht hoch genug wäre hier oben. Und da schaukelte ein Kind, ein kleines Mädchen, schwang sich in all dem Himmelblau – vierzehnhundertunddreißig Meter über dem Meer. Das konnten wir auf der Karte lesen, und auch, daß uns immer noch gut zweihundert Meter bis ganz oben fehlten.

»Hier wäre ich gern ein Weilchen Kind gewesen«, dachte ich laut.

»In jedem Männchen schluchzt ein verrotztes Kindchen«, bemerktest du mütterlich und lehntest deine weichen, warmen Formen an meinen Körper und hängtest dich mit beiden Armen über meine Schultern – wie müde mußt du gewesen sein. Du sagtest nicht mal mehr einen deiner weisen Sprüche, wie: Mit mürben Schenkeln ist nicht gut Kirschen pflücken! Du sagtest nichts mehr. Wir ließen uns stumm in das bescheidene Gras plumpsen, und das war hart, denn es war kein Wiesenboden, sondern Stein.

Dann kam die Mutter des schaukelnden Mädchens und erzählte uns schonungslos, daß es immerhin noch eine kleine Stunde bis zum Gipfel des Pizzo Leone sei. Und während [195] wir da saßen und mit der Katze des Hauses spielten, entdeckte uns eine Horde Gänse, die sich mächtig über uns aufregten und gräßlich anfingen zu schreien. Da kam die Frau dicht zu uns hin, weil sonst bei dem verrückten Lärm nichts zu verstehen war, und fragte: »Wissen Sie, warum die Gänse so aufgeregt schreien?«

»Nein«, sagte ich, »weil wir fremd sind?«

»Nein«, antwortete die Frau und lächelte wissend. »So schreien die Gänse jedesmal, wenn sich jemand mit der Katze abgibt – dann werden sie eifersüchtig.«

Das hatte ich noch nie gehört. Es machte mir einen tiefen Eindruck. Es klang so unheimlich symbolisch: Eine Schar eifersüchtig schnatternde Gänse, wenn jemand mit der Katze spielt!

Denk mal an, was hätte der gute Professor Sigmund alles daraus schließen können, wenn er jemals auf der Alpe di Naccio gewesen wäre? Aber er war nicht. Und darum durfte das hier so hübsch unkompliziert verbleiben. Die Frau blickte mich nicht bedeutsam an und flüsterte auch nicht ehrerbietig: Sehen Sie, das war hier, wo der gelehrte Herr aus Wien die Idee für seine berühmte Abhandlung über die neurotischen Bedingungen des Eifersuchtskomplexes bekam, die dann zu der klassischen Theorie im fünften Band auf Seite siebenhundertundsiebzehn führte, daß... Nein, dem blauen Himmel sei gedankt, so was sagte die Frau nicht. Sie lächelte nur unergründlich wie die Mona Lisa und schwieg. Und ich erfahre es niemals, ob sie auf die Katze eifersüchtig war oder... Oder was meint das um anzügliche Bemerkungen nicht verlegene Fräulein Sylvia dazu?

Soll ich es sagen? Ich höre dich murmeln: »Mach dich nicht madig, mit deinen Pflaumereien!« [196]

Dabei verziehst du den Mund ein wenig zu der einen Seite, weil du glaubst, dann sähest du besonders pfiffig aus, und rollst eine halbe Umdrehung gymnastisch geschult mit den Augen – und schuldbewußt setze ich momentan und sehr sachlich fort.

Also, wir sagten zu der Frau: »Von hier aus können Sie weit nach Italien hineinsehen.« Wir taten das auch, wir sahen – die aus einer tiefen Schlucht aufragenden schwarzgrauen Steintürme, die ihre Spitzen in das Himmelsblau bohren.

»Ja«, sagte die Frau, »sehen schon, aber da kommt keiner rüber.«

Wir glaubten es ihr gern. Die gezackten Felsennadeln des Ghiridone wirken sehr eindeutig abweisend. Ein Adler kreiste um die steilen Zinnen und schien die atemberaubende Regungslosigkeit nur noch zu unterstreichen. Und hier leben sie nun, ein paar Menschen, wie in einer überirdischen Kathedrale, gesponnen aus dem Licht des blauen Nichts und Alls – sie leben schon halb im Himmel.

Wir verabschiedeten uns und tapsten höher hinauf, zur Dachetage. Wir waren schon zu weit weg, es war zu spät, als es uns einfiel, wir hätten doch fragen können, ob die Frau nicht etwas Eßbares verkaufen möchte.

Du sagtest: »Dichter, an was denkst du eigentlich?«

Ich sagte: »An dich, Donna Sylviana.«

Du: »Das merke ich, darum läßt du mich verhungern und verderben, und so was nennt sich Erholung in den Ferien, und überhaupt – nimm erst mal die Pfeife aus dem Maule, wenn du an mich denkst, also Männer heutzutage, meine Großmama sagt auch: es hat keinen Zweck sich mit Männern abzugeben, sie sind irritierender als ein zu stramm sitzender [197] Büstenhalter, und wenn man sie wirklich mal braucht, dann rauchen sie Pfeife und denken. Sag mal, an was denken Männer eigentlich immer, wenn sie nichts denken?«

Ich hätte antworten sollen: sie denken wohl an dasselbe, worüber Frauen viel und lange reden können, ohne etwas damit zu sagen. Aber ich schwieg und wanderte stumm auf dem Rückgrat des Pizzo Leone weiter. Denn hungrige Menschen und ähnliche Raubtiere soll man nicht reizen.

Und weißt du, woran ich dachte? An dasselbe, woran auch du sicher dachtest: an die halbe Tafel Schokolade, die wir noch besaßen. Ich dachte: auf die fünfzig Gramm müssen wir nun unseren ganzen Abstieg bauen! Diese wenig erhebende Erklärung wagte ich gar nicht laut zu äußern.

Dann standen wir endlich oben, sozusagen auf dem Dach unserer Welt. Wir waren mächtig stolz und ein klein wenig beklommen, wie von zu Haus ausgerissene Kinder. Tief, tief drunten ruhte der Lago Maggiore im bläulichen Dunst und zwinkerte uns anerkennend zu: Donnerwetter, da seid ihr ja, Kinder! Es war berauschend schön. Und wir brauchten nur die Hand auszustrecken, um den Himmel anzufühlen. Wie fühlte er sich an? »Wie Frühlingsseide, sagen die Chinesen.«

Und du sagtest: »Ach, denk mal an, wohnen auch Chinesen auf dem Pizzo Leone?«

Um dich zur Ordnung zu rufen, drehte ich mich still herum, streckte den Zeigefinger schräg nach unten und zeigte dir in sechzehnhundert Meter Tiefe einen dunklen Flecken am Rande des Sees, kaum so groß wie eine Streichholzschachtel. Das war Brissago, unser nächstes Ziel. Und dazu bemerkte ich leise: »Weißt du, meine Liebe, was die Mona Lisa von der Alpe di Naccio sagte? Sie sagte: nach Brissago? [198]

Vier bis fünf Stunden Weg. Du – und das vermochte diese Bergdame mit einem Lächeln zu sagen.«

Worauf du mich anblicktest und freundlich lächelnd meintest: »Wenn ich mir nun hier den Fuß verstauchen würde?«

Ich wollte dir beibringen, wie ich dich dann allein unter Adlern und Schlangen in Nacht und Grauen liegen lassen müßte, um abzusteigen und Hilfe zu alarmieren. Und am folgenden Tage würden sie dann kommen, um Donna Sylvias Reste auf ein Maultier zu binden und... Aber ich kam nicht dazu, dir das zu erzählen, denn so müde wie du warst, so furchtbar müde, – fingst du auf einmal an zu lächeln, du lächeltest mir zu, und wir verstanden uns wie immer, wenn es darauf ankommt.

Wir teilten unser letztes Stück Schokolade und sprachen davon, was wir alles essen wollten, wenn wir wieder in zivilisierte Gegenden kämen. Und dann ging es abwärts, stundenlang, mit matten Knien. Erst bei einbrechender Dunkelheit erreichten wir Brissago und stärkten uns, um uns dann auf das letzte Stück Heimweg zu machen.

»Irren ist menschlich«, seufzte ich, »aber der Hunger auch.«

»Und folgt gratis mit«, fügtest du mit einem müden aber unbezwinglichen Lächeln hinzu. Immer wenn ich liebevoll an dich denke, wird dieses Lächeln mitgedacht werden.

Und jetzt brauchst du bloß noch zu sagen: »Du alter Heuchler, du warst doch schon dabei, mich den Adlern vorzuwerfen und mein Skelett auf ein Maultier zu binden. Aber mein Lächeln rettete mich davor. Nun bilde dir bloß nicht ein, – ich lächelte nur aus Notwehr!«

Wirst du das sagen können und meinen Lorbeerkranz der [199] Bergbesteigung, den ich auf dein kluges Haupt drücken will, unter deinen Füßen zertrampeln?

Ach, Donna Sylviana, ich weiß, du kannst es nicht über dein blondes Herz bringen, wenn du wieder daran denkst, was wir beide hier alles anstellten. Von dem Augenblick an, als du kamst, als ich dich in Bellinzona abholte. Der Zug lief ein, und da warst du – mit einem mühlradgroßen, ultramarinblauen Strohhut flott über das goldene Haar gedrückt. Und als wir mit der Wiedersehensfreude und der langen Umarmung fertig waren, da sammelten wir atemlos deinen Strohhut vom Bahnsteig auf, bestiegen den Zug nach Locarno und fühlten, es war alles, alles gut und richtig mit uns beiden. Wir hatten uns so viel zu erzählen, wir mußten gleich mal in Locarno erst Station machen, in einem kleinen Hotel. Wir sehnten uns beide... Nein, hier überspringen wir siebzehn Zeilen. Und draußen vor der grünen Doppeltür unseres Zimmers, unter der Terrasse, da lag der alte erfahrene See und schmunzelte gerührt über so viel Verliebtheit.

Und als du dann deinen Einzug in meiner Wohnung hieltest, auf meinem Balkon, – da wurde es unsere Wohnung und unser Balkon. Dein Dasein schmückte die kahlen Räume, dein Duft breitete sich und belebte alles auf eine neue Art. Du hast sogar meine Hausspinne anerkannt. Denn so etwas hat man im Tessin, ein paar mächtig große Spinnen, die Hausrecht genießen und dafür alles Kribbelkrabbel im Hause vertilgen. Wir alten Tessiner wollen unsere Sitten und Gebräuche respektiert wissen. Du lerntest alle die Tierchen beim Vornamen kennen, die bei uns ein und aus gingen, die Eidechsen und Käfer, die Tausendfüßler und Nachtfalter, die Fledermäuse, die uns jeden Abend ihren Besuch im Zimmer abstatteten, alles, alles. [200; Zeichnung]

Alles lerntest du kennen, immer warst du dabei.

Wir kletterten in den Bergen, wir ruderten auf dem See und schwammen in ihm. Wir streiften schönheits- und auch [1201] anders trunken durch das lange Maggiatal. Wir fühlten uns heimisch in Brissago, wo sie die herrlichsten Speisen des Tessin zu bereiten verstehen. Wir drangen hier und dort über die Grenze ins Italienische ein und schwelgten in Luinos Südfrüchten, in Cannobios Sahneneis und im Lindenblütenduft von Cannero. Wir reisten bis ans Ende des Centovalli, wir kletterten bis nach Palagnedra hinauf, um die Grenzwächterstation zu beschnüffeln, die von Schmugglern belagert und ein paar Tage von der Umwelt abgeschnitten worden war. Wir konnten uns beinahe nie mehr von Camedo losreißen, wo wir fünfzehn Schritte von der Grenzbrücke entfernt wohnten und unsere Morgenbrötchen aus Italien bezogen. Wir wandelten verliebt auf den Brissago-Inseln durch Bambuswälder, schlenderten vorbei an duftenden Blumenbuntheiten und bizarren Agavenhecken. Wir saßen auf einer Bank unter Palmen und...

Und dann – stand ich auf dem Bahnsteig und du standest im Zug am offenen Fenster, reichtest mir Hand und Mund zum Abschied und sagtest mit schwacher Stimme, als sich der Zug schon in Bewegung setzte: »Wenn du traurig bist, siehst du also wirklich traurig aus.«

Und zu diesen goldenen Worten hätte ich beinah gesagt: »Bleibst du hier, wenn ich mitfahre?«

So etwas Schönes sagt man nur bei abfahrenden Zügen. Dann warst du weg, und da stand ich, erwischte gerade noch das letzte Postauto nach Porto Ronco, krabbelte in totaler Finsternis die achthundert Stufen empor und wandelte wie ein Mondsüchtiger über den Bergweg zu unserem Haus.

Auf einmal war es so einsam. Die Glyzinien, alle Nachtfalter und Fledermäuse weinten, als ich nun ohne dich heimkam. [202]

Bald steigt der Mond über dem Gambarogno auf – und wo bist du, Donna Sylvia?

Der Duft deines Körpers verweht aus meinem Zimmer, der Duft deines Haares auf meinem Kopfkissen ist nur noch schwach, und ich schreibe das hier, um den flüchtigen Duft der Erinnerung festzuhalten, das Gefühl der Rundung deiner Brust gegen meine Brust, die Wärme deiner Lippen, die weiche Berührung deiner Haut, das Spiel deiner Zärtlichkeit, wenn du... Du bist so weit weg, liebe Ditte, – und wir sehnen uns so sehr nach dir, wir alle, der See, die Tierchen, die Glyzinien, die Mondnächte, der Balkon und dein –

dein Dichter [203]

Bei der Postauto-Station in Locarno treffe ich jemand, der mir bekümmert mitteilt: »Sie wollen ins Onsernonetal? Das sollten Sie lieber sein lassen.«

Ich lache herzlich.

»Da ist gar nichts zu lachen. Sie wissen das nicht, nirgends ist es so düster und abgeschlossen wie dort, nirgends ist man so unfreundlich gegen alle Fremden eingestellt. Und mit Fremden meine ich auch uns andere Tessiner, die nicht aus dem Onsernone stammen. Wir scheinen dort recht unwillkommen zu sein, jedenfalls läßt man uns das deutlich fühlen.«

Ich winke ab, setze mich ins Postauto und los geht es.

Im Tessin mit Postautos herumzufahren, kann zu einem spannenden und zugleich schicksalergebenen Sport werden. Man kann es kaum unterlassen, man muß alle Routen probieren, die halsbrecherischsten Bergstraßen, die abseitigsten Linien. Man legt sein Leben in die Hand des einen oder anderen Chauffeurs, sieht sich den mörderisch schmalen Bergweg an und die teuflischen Abgründe, und hofft darüber hinaus das beste. Klar, der Traum aller Dorfjungen des Tessin ist es, Postchauffeur zu werden.

Wir fahren durch das fruchtbare Maggiatal und biegen ein Stück hinter Cavigliano in nördlicher Richtung ab, in [180; Zeichnung]

die steile Bergwelt hinein. Das hochgelegene Dorf Intragna, dessen stolzer Glockenturm im ganzen Maggiatal sichtbar ist, entschwindet nun. Wir fahren am Lauf des Isornoflusses aufwärts. Ein seltsamer Fluß, der fast nie sichtbar wird. Er rauscht tief unten, begraben in düsteren Felsenschluchten. Das Onsernonetal liegt zwischen zwei fast zusammenstoßenden Bergketten, die sich in ost-westlicher Richtung hinziehen. Die nördliche Seite des Tales weist gegen Mittag [181] und liegt im hellen Sonnenschein. Die südliche Seite liegt fast immer im Schatten der Berge, sie ist düster und völlig unbewohnt. Nur am Nordhang liegen die kleinen, einsamen Bergdörfer. Es ist ein wildes und zerklüftetes Tal, mit wilden und gewagten Brücken. Schon der Name der größten genügt und besagt alles: Ponte Oscuro, heißt sie, die Dunkle Brücke. Sie legt sich zwischen hohen, düsteren Bergwänden über eine schaurige Schlucht. Es ist so eine Brücke, die einen in bösen Träumen verfolgen kann.

In dem Dörfchen Russo steht die Kirche auf einem Felsensockel. Und gerade unter der Kirche, rechts neben der Treppe, die zum Portal hinaufführt, da haben sie einen großen Blechschirm hingesetzt, so ein nützliches öffentliches Häuschen, das absolut nicht zu übersehen ist. Hier können sie das Wasser lassen und eine Etage höher die Sünden. So praktisch ist es mitunter im Leben eingerichtet.

Alle diese Dörfchen des Onsernonetales erhalten ihre besondere Prägung durch die laubenartigen Holzbalkone, die oft in mehreren Stockwerken die Häuser umgeben. Wie riesige Vogelkäfige sehen die Häuser aus. Diese geräumigen Holzveranden wurden zum Trocknen des Strohs gebraucht. Das gesamte Talgebiet des Onsernone war berühmt wegen seiner feinen Strohflechtarbeiten. Die besten Körbe, die ausgesuchtesten Strohhüte kamen von hier und wurden nach Südfrankreich, Italien und sogar bis nach Mittel- und Südamerika exportiert. Doch als die Maschinen sich auch dieser Industrie bemächtigten, konnten die Strohflechter des Onsernonetales nicht mehr folgen. Einst flochten sie alle hier, Männer, Frauen und Kinder, überall und Zu jeder Zeit. Und dennoch reichte es kaum dazu aus, sie zu ernähren. Noch einmal rafften sie sich auf und machten den Versuch, [182] mit Maschinenkraft fortzusetzen. Da trat die japanische Konkurrenz auf den Weltmarkt. Selbst die anspruchslosen Onsernoner konnten die japanischen Preise nicht unterbieten. Sie mußten aufgeben. Im ganzen Tal trocknet niemand mehr Stroh. Die mächtigen Holzveranden stehen nackt und leer.

Die Bevölkerung verarmte mehr und mehr, geriet in einen apathischen, schwermütigen Zustand. Die Männer suchten sich Arbeit in der Fremde, die große Auswanderung begann. Die verarmten Dörfer leerten sich, vereinsamten, verfielen.

Im Tessin sagt man, allerdings nicht laut, die drei Merkwürdigkeiten des Landes seien: Der Campanile von Intragna, der höchste Glockenturm. Der Melide-Damm, die imposante Überbrückung des Luganersees. Und -- der Hunger des Onsernonetales. Das letztere wandelte sich nach und nach im Volksmunde zu dem Wort: Mut. Denn die Onsernonen hielten zäh aus, sie behaupteten sich stolz durch die Zeiten arger Not und Armut. Und wer kann es ihnen verdenken, daß sie sich in ihrem Kummer gern mit Wein trösteten. Den Wein hatten sie doch jedenfalls, wenn sie weiter nichts bekommen konnten. Der Wein wuchs bei ihnen. Doch nun wurde eine andere boshafte Redensart über die Onsernonen geprägt: So lange man im Onsernonetal noch einen Brotkanten in der Schublade hat, ist man großschnäuzig und rührt keine Arbeit an. Natürlich verbittern solche Worte die Bewohner des Tales. Und das mag viel dazu beigetragen haben, daß sie in Opposition zu den übrigen Tessinern gerieten und sich nur noch mehr in ihren entlegenen Talwinkeln abschlossen.

In Spruga endet die Fahrt des Postautos, in elfhundert [183] Meter Höhe. Wo das Dorf zu Ende ist, steht das Haus der Grenzgendarmerie. Drüben, hinter den Bergmauern, liegt Italien.

Und nun fangen meine Überraschungen an. Die Gasthäuser in Spruga, ein paar Hotelbauten, wirken merkwürdig tot mit ihren geschlossenen Fensterläden, alles so verrammelt. Ich trete in die Gaststube ein, trinke ein Glas Wein und stelle die übliche Frage nach einem Zimmer, einem Bett für die Nacht. Eine Mauer kalter Luft merke ich um mich herum aufwachsen. Und dann die Antwort, die Art, in der die Antwort kommt: der Gastwirt wendet kaum den Kopf, blickt über die Schulter hinweg zu mir hin. Dann wendet er sich wieder seiner Beschäftigung zu. Und ohne sich weiter um mich zu kümmern, schüttelt er nur den Kopf. Ich frage, ob er weiß, wo man ein Bett bekommen könnte? Kopfschütteln. Fertig. Und da ziehe ich los, zum nächsten Gasthaus und zum nächsten. Und dann zum nächsten Dorf, das weit entfernt liegt. Dasselbe. Überall das düstere Schweigen, die gleichgültige Haltung, der spürbare Unwillen, die frostige Kälte gegen den Fremden, den sie damit hinausfrieren.

In Vergeletto ist das Gefühl des Ausgestorbenseins noch fröstelnder. Da steht ein mächtiger Kasten, ein mehrstöckiger Hotelbau, der völlig tot anmutet. Ich gehe rein. Nur der Klang meiner Schritte durch die leeren Hallen. Leere Treppen und Gänge, unbenützt, verstaubt. Ich klatsche in die Hände und rufe. Nur das hohle Echo meiner Bemühungen ist hörbar. Ich steige eine Treppe hinauf. Ein Gang mündet in einen hallenartigen, düsteren Raum. Fast pralle ich erschrocken zurück. Dort sitzen zwei alte Frauen vor einem Kaminfeuer, ganz allein, unbeweglich, [184] finster schweigend. Ich grüße höflich, wiederhole meine ewige Frage. Erbittertes Schweigen ist die Antwort. Ein mächtiger Hotelbau steht leer und tot. Und die eine der alten Frauen schüttelt endlich den Kopf: nein, sie hat kein Zimmer für mich. Darauf blickt sie zu einer Uhr hin und sagt leise: »In zehn Minuten fährt das letzte Postauto von hier, damit können Sie nach Locarno gelangen, und dort bekommen Sie sicher ein Zimmer.« Das ist alles. Sie wendet sich ab. Der Fall ist für sie erledigt.

Im Halbdunkel sehe ich die beiden alten Frauen sitzen, in ihren dunklen, altertümlichen Kleidern. Der Schein des Kaminfeuers flackert über ihre zerfurchten Gesichter. Sie unterhalten sich miteinander, flüsternd, als ob ich gar nicht mehr anwesend wäre. Für sie bin ich nicht mehr da. Und während ich mich abwende und gehe, da ist es auf einmal, als ob sich das alles vor langer, langer Zeit abgespielt hätte. Als ob die Frauen und ich schon lange gestorben wären in diesem großen, dunklen, toten Haus, und alles nur eine unwirkliche Erscheinung sei, ein Spiegelbild auf der Netzhaut eines Toten. Mir wird unheimlich zumute und ich beeile mich, das Haus zu verlassen.

Auf einmal kann ich verstehen, wie es Karl Viktor von Bonstetten zumute gewesen sein muß, ihm, dem hohen Herrn Syndikator, dem Gesandten von Bern, was er hier gefühlt haben muß, um über seinen Besuch im Onsernonetal im September 1796 zu berichten:

»Das Dorf Loco war wie die ganze umliegende Gegend in zwei Fraktionen zerrissen, welches schon zu mancher Mordtat Anlaß gegeben hatte. Alle Einwohner gingen bewaffnet, und es war zu besorgen, daß der Bürgerkrieg ausbrechen würde. Das Syndikat hatte mir den Auftrag ge-[185]geben, die Ruhe in diesem Lande wo möglich wiederherzustellen und den erbitterten Parteien gewisse Friedensvorschläge zu machen.«

Und dann geht es los:

»Wir langten beim Pfarrer Broggini an. Er zeigte mir die Stube, in welcher man in der Nacht auf ihn geschossen hatte. Seine Leute waren bewaffnet; das Dorf, das Tal, jede Familie war in Parteien geteilt.«

Es ist eine tolle Geschichte:

»Ich ließ die Gemeinde versammeln. Die Ursach der Zwietracht, die 2387 Talbewohner zu Feinden machte und dieses paradiesische Land zur Hölle umschuf, war eine Mahlzeit, die der Pfarrer auf Kosten der Gemeinde dem Bischof gegeben hatte. Broggini, der das größte Haus besitzt, hatte die Mahlzeit für einen Taler auf die Person übernommen; nun war die Frage, ob für einen Verwandten von ihm auch ein Taler hätte angerechnet werden können. Aus diesem Taler entstand ein Prozeß, der in seinen ersten Vorfragen (denn die Hauptsache war bald verschwunden) nach gehaltener Rechnung schon 40 000 Lire gekostet hatte. Ein paar wohlabgerichtete Menschen hatten sich zur Betreibung des Prozesses eine unbegrenzte Vollmacht geben lassen, die ihnen ein Recht über das sämtliche Vermögen des ganzen Tales gab, wovon sie jahrelang mit ihren Spießgesellen zu Locarno schmausten, welches sie vermutlich noch jetzt tun.«

Aber Bonstetten hatte ja den Auftrag, Frieden zu stiften im Onsernonetal. Und das gestaltete sich folgendermaßen:

»Das Volk war nun versammelt. Ich ging auf das Rathaus. Die Männer waren jeder, so wie er anlangte, zu seiner Partei getreten, so daß die einen zu meiner Rechten, die an-[186]dern zu meiner Linken wie feindliche Heere standen. Ich saß in der Mitte, alle Ermahnungen, alle Vorschläge zum Frieden waren fruchtlos, nur Gewalt hätte da gegen Gewalt helfen können. Ich war aber ohne Mittel dazu und hatte nur zu Ermahnungen und Friedensvorschlägen Vollmacht. Bald wurden diese Menschen hitzig, ich fühlte mich von wütenden Wilden umringt, von Jugend an gewohnt, auf das erste beleidigende Wort das Messer zu zücken. Ich suchte bald eine Gelegenheit, mit Anstand zu entkommen.«

Prost Mahlzeit, so ging es also hier zu.

Und trotz allem, ich kann es nicht lassen, ich weiß nicht, aber irgendwie hat es mich gepackt. Ich kann den Leuten nicht mal böse sein. Ich achte sie, ich verstehe ihren verbitterten Trotz, ich fühle mit ihnen, sie beschäftigen mich und lassen mich nicht ruhen.

Da nehme ich das letzte Postauto und fahre zurück, weit zurück, bis dahin, wo ich sicher bin, eine Bleibe für die Nacht zu bekommen. Und am nächsten Morgen fahre ich wieder nach Spruga, bin wieder da – der Abgewiesene, der Verwiesene, der Ausgefrorene – und gehe ins Gasthaus hinein, in dasselbe Gasthaus, dessen Wirt mir über die Schulter hinweg seinen vernichtenden Blick sandte, bevor er den Kopf schüttelte. Ich will mir bei ihm einen Morgenschoppen Wein bestellen.

Aber da ist es auf einmal seine Tour, überrascht zu sein.

Als ich eintrete, wendet er den Kopf und sieht mich an, als wäre ein Gespenst zur Tür hereingekommen.

Und jetzt bin ich es, der sachte den Kopf schüttelt. [187]

Minusio ist ein Vorort von Locarno mit einer ewig langen, grauen und langweiligen Hauptstraße. Bei der Kirche stehen sieben Menschen in der prallen Vormittagssonne. Nun pflegt sich hier kein Mensch in die sengende Sonne zu stellen, es bedeutet also etwas Außergewöhnliches. Zehn Minuten später wimmelt die sonst öde Straße von Menschen. Alle Blicke sind erwartungsvoll zum Kirchenportal gerichtet. Die Erztöne der Glocken zerreißen die schläfrige, sonnenschwere Vormittagsstille. Und dann geschieht es, dann kommt endlich die erwartete Prozession. Es ist ein großer, ein ganz großer katholischer Feiertag: Corpus Domini – der Tag des Altarsakramentes, Fronleichnam.

Aus dem weit offenen Kirchenportal quillt ein Strom festlich gekleideter Menschen. Jetzt kommt ein Zug kleiner Knaben. Die sonst so frechen und wilden Bengel sind gar nicht wiederzuerkennen. Sie rufen und schreien nicht durcheinander. Schweigend und ehrfürchtig schreiten sie daher, blankgescheuert und mit wassergekämmten Scheiteln. Die sonst munter plappernden Schulmädchen schweben in weißen Kleidern und mit weißem Schleier auf dem Kopf über die staubige Straße, als wären sie auf einmal Engel geworden. Die steif vorgestreckten Kinderhände tragen weiße [171] Lilien und Kerzen. Bunte, seidenschwere, gestickte Standarten tauchen auf, Kreuze, Weihrauchgefäße auf hohen Lanzenschäften. Männer in langen, weißen Gewändern, eine knallrote Kappe über die Schultern, nähern sich nun. In großartiger Haltung, wie die Fürsten von Minusio, wandeln sie. Eine meterlange, dicke Kerze halten sie vor sich hin wie einen Marschallstab. Und jetzt folgt ein riesiger Baldachin, von vier kräftigen Männern in strahlenden Gewändern getragen. Es wird immer bunter, immer prächtiger, immer leuchtender. Inmitten dieses orientalisch anmutenden Aufzuges sieht man jetzt einen Kirchenkaiser, einen Sohn des Himmels geradezu, in einem augenblendenden Aufgebot von Weiß und Rot und Gold. Er trägt die heilige Monstranz mit dem Leib des Herrn -- die er mit beiden Händen zur Stirnhöhe emporhebt, so daß sie sein Gesicht verdeckt. Das gibt eine Wirkung, als ob er sich hinter der Monstranz verberge, als ob sie ihm voranschweben und ihn tragen würde. Denn sein Körper erscheint unbeweglich, ist unter den steifen Gewändern ganz verborgen. Ein optischer Trick, der einen fast überirdischen Eindruck hervorruft. Es ist eine großartige Szene. Die Regie ist ganz vortrefflich und verfehlt nicht ihre Wirkung.

Eine Stimmung von Fest und Feierlichkeit hat die schläfrige Straße in einen aufsehenerregenden Schauplatz verwandelt. Unter Gemurmel, Gebeten und Chorgesang nimmt die Prozession Form an. Frauen und Knaben und Mädchen und die feierlich verkleideten Männer kommen in Bewegung. In der Mitte schwebt der Baldachin, unter dem der Sohn des Himmels hinter der schwebenden Monstranz einherschwebt. Dann der Rest, die Statisten, in zwei Reihen, einer nach dem andern, im Gänsemarsch. Und jetzt schrei-[172]ten sie nicht mehr, jetzt gleitet die Prozession dahin, durch enge Gassen schräg aufwärts, den Berg hinauf.

Niemand konnte von der traurigen Hauptstraße dort unten sehen, was hier hinter den Fassaden vorbereitet worden war. Die Prozession bewegt sich nicht mehr durch gewundene, schmale Dorfgassen, sondern zwischen Wänden von Blumen. Die ganze südliche Farbenpracht leuchtet und flimmert in den Gassen. Balkone, graue Steinwände, Mauern und Zäune sind mit den vornehmsten und strahlendsten Tüchern und Teppichen verhängt. Alle Vasen und Blumentöpfe aller Häuser sind am Rande des Weges aufgestellt. Vor jedem Hauseingang stehen blumengeschmückte Tische mit Heiligenbildern und Heiligenstatuen und ÖIdrucken, die biblische Szenen in Orgien von schreienden Farben schildern. Selbst der Boden der Gassen, bis zum Berg hinan und auf der anderen Seite wieder abwärts, ist mit Blumen bestreut, die von der Prozession flachgewalzt und in den Staub getreten hinterlassen werden.

Auf einmal wird es mir klar, und ich kann es erkennen: es sind die grellen orientalischen Motive der Glanzbilder und ÖIdrucke, die sie sich zum Vorbild genommen haben und hier zu erreichen und zu übertreffen versuchen. In einer der Gassen haben sie nicht nur die Mauern und den Erdboden mit Blumen und Bildern und Teppichen überhäuft, sondern auch über die Gasse hinweg, von Haus zu Haus, brennend gelb- und rotleuchtende Tücher gespannt. Die Illusion ist vollkommen: es ist eine orientalische Bazargasse. Und jetzt erblicke ich auf einem offenen Platz, fast unter Blumen begraben, einen Altar unter dem blauen Himmel, mitten in der stechenden Sonne. Dort wird man eine religiöse Zeremonie vornehmen. [173]

Nichts mehr von dem mystischen Dämmerlicht der Kirchenbauten. Es hat nichts mehr zu tun mit dem Kerzengeflimmer im Halbdunkel katholischer Kirchen, mit der kühlen Atmosphäre, mit den gebrochenen Farben und den rettenden Lichtpunkten goldglitzernder Gewänder und edelsteingeschmückter Kronen der Heiligenstatuen, die aus Schattenfalten unheimlicher Tiefen und dem Dunkel ewiger Verlorenheit hervorschimmern. Das hier ist der Altar der Sonne, der in einem Meer glühender Blumen schwimmt, im goldenen und heißen Lichtschein, unter einem hohen, knallblauen, zitternden Himmelsgewölbe. Wo sind alle die dunklen Worte um einen bleichen und gefolterten Körper, um tropfendes und gerinnendes Blut geblieben? Die südliche Sonne hat auf einmal alle Macht und Herrlichkeit übernommen und im Laufe eines Augenblicks die Finsternis des Mittelalters ausgebrannt, den Ernst der Gotik, die Schwere des romanischen Steinbogens, den Nippsachenhimmel des Barock, die Gipshölle des Rokoko, das alles ist im jubelnden Sonnenschein dahingeschmolzen und hilflos verloren. Diese Sonne hat alle Lackschichten kirchlicher Theorien und Dogmen abgesengt, bis ganz hinein zu der rührend primitiven biblischen Legende, die sich nun im scharfen Licht des Tages behaupten soll.

Und das konnten sie nicht ertragen.

Sie konnten und wollten sich nicht damit begnügen, am Tage des Festes das Erhabene in der unbarmherzigen Offenheit des Tageslichtes als einen entkleideten Gedanken zu erblicken. Da soll mehr sein, mehr als selbst die Natur des Südens aufzubieten vermag. Die erhitzte Phantasie will mit Träumen von übernatürlichen Bildern gesättigt werden, die den südlichen Alltag überbieten können. [174]

Das ist schwer, aber es glückte ihnen.

Ganz gewiß haben sie getan was sie konnten, indem sie alle diese Greuel von religiösen ÖIdrucken auf die Straßen schleppten und zu beiden Seiten des Weges aufstellten, wie von ohnmächtiger Raserei besessen, um noch mehr schreiende, noch viel wildere Farben zu finden. Aber sie müssen das Hoffnungslose ihres Vorhabens gefühlt haben. Sie sahen wohl, daß selbst die schauerlichsten Farben der Öldrucke neben dem wahnsinnigen Blau der Hortensiablüten einfach verblaßten. Dieses irrsinnig krankhafte Gelbgrünlichblau der Hortensien muß geradezu der Wunschtraum und das bisher unerreichte Ideal eines unnatürlichen Farbtons für die ÖIdruckfabrikanten in aller Welt sein.

Mit dem stillschweigenden Segen der Kirchen aller Länder und selbst der verschiedenen Religionsauffassungen gingen die Glanzbild-Fabrikanten zu Werke mit der bildlichen Übersetzung und Auslegung der Bibel. Eine der merkwürdigsten Industrien, über die bisher noch kein Buch berichtet hat, und deren Geschichte doch ebenso komisch wie erstaunlich ist. Denn auf diese mild gesagt dreisten Machwerke starrten Menschengenerationen und sahen sich bildkrank.

Hier suchte man also nach kräftigeren Wirkungsmitteln. Und da ist der naheliegende Gedanke, die Öldrucke größer zu machen, in Lebensgröße auszuführen. Aber das ist eine sehr kostbare Geschichte, und es ist und bleibt doch ein flaches Bild. Wie wäre es, wenn man selbst Körper, Form und Farbe dafür einsetzte? Das taten sie. Sie stellten lebende Bilder und füllten sie mit orientalischer Glut.

Längs des Weges, den die Prozession kommt, haben sie ihre lebenden Gruppenbilder aus der biblischen Geschichte [175] aufgestellt – bei deren Anblick alle ÖIdruckfabrikanten vor Neid erblassen müssen.

Da ist eine große Gruppe mit Männern und Frauen und Kindern, die sich in flimmernde Seide und bunte Tücher gehüllt haben, und wo der Stil bis zur kleinsten Einzelheit verblüffend echt durchgeführt ist. Das Bild stellt Christus dar, wie er die Tochter des reichen Mannes vom Tode auferweckt. Es ist rührend und zugleich imponierend, welches saubere Stück Arbeit diese Menschen mit ihren bescheidenen Mitteln und ihrer maßlosen Lust am Schauspiel durchgeführt haben. Der sichere Sinn für Rhythmus, Farbe und Komposition liegt ihnen im Blut. Aber niemals würde man ihnen soviel Geduld zugetraut haben. Das Bild ist in seiner Art vollendet. Da gibt's nichts dran zu tippen. Es muß mit weiser Überlegung von einem unbekannten Meister-Regisseur durchgearbeitet worden sein. Hollywood könnte es unmöglich zu einer Aufnahme für den Farbenfilm besser machen. Es ist die Verwirklichung des nie erreichten Traumes der Glanzbilder: Hier steht wahrhaftig Jesus Christus und erweckt das Mädchen – die Schönheit des Ortes – vom Tode auf, während der reiche Mann sich über das Sterbebett geworfen hat und eben den Kopf hebt, um das Wunder zu erblicken. Wie lange mögen sie das geübt haben? Jede Geste ist abgerundet lebendig. Da ist nichts Steifes, nichts Störendes. Bis zum letzten Augenblick sah ich sie noch immer korrigieren, kaum erkennbare Feinheiten wurden noch verbessert, eine Fingerstellung, die Neigung eines Kopfes eine Schulterdrehung. Es ist Präzisionsarbeit, ohne einen einzigen Fehlgriff. Es ist ein in reine Farben übertragenes, Wirklichkeit atmendes Glanzbild des Erhabenen.

Jetzt nähert sich die Prozession. Die Spitze des Zuges [176] verharrt einen Moment vor dem Bilde. Alle drehen sie den Kopf in die gleiche Richtung und in ihren Gesichtern spiegelt sich das Großartige: hier ist der leibhaftige Jesus Christus, nicht nur mitten unter ihnen, sondern in Gestalt eines der ihrigen. Hier ist einer der ihrigen als lebendiger Jesus Christus! Ist das vielleicht nicht wunderbar, und etwas ganz anderes als alle Farbendrucke der Welt?

Die ganze Zeit, während sich die lange Prozession vorbeischiebt, steht die Gruppe unbeweglich. Das ist fast unbegreiflich, denn sie stehen nicht steif und verkrampft da. Das nächste Gruppenbild stellt den Zimmermann Joseph mit Maria und dem Jesuskind dar. Im Privatleben ist es der Schreiner des Ortes mit seiner Familie. Etwas weiter oben, in der Wegkurve, haben sie die letzte und meist dramatische Szene aufgestellt: die Steinigung des heiligen Stephan.

Die Prozession gleitet vorbei, die letzten Teilnehmer verschwinden um eine Wegbiegung. Die Figuren des Gruppenbildes bekommen wieder Leben. Die großen Felsenstücke, die glücklicherweise unseren Stephan hier nie trafen, werden mit dumpfem Gedröhne in den Staub befördert. Ein Lächeln gleitet über die Gesichter der Beteiligten. Der heilige Stephan erhebt sich, streckt sich und öffnet seine lange Kutte. Er schwitzt in dieser Hitze und muß erst mal Luft haben. Einer dieser Gewaltskerle, der gerade seinen Stein weggeschleudert hat, hebt die Toga hoch und befördert sich zuerst eine Zigarette in den Mund. Während er losdampft, zieht er sich die Stiefel auf die nackten Füße. Der Zimmermann Joseph hat sich den Bart abgenommen und hält ihn in der linken Hand, während er mit der rechten eine Dame begrüßt. Das Jesuskind steht unbeachtet dahinter und polkt sich in der Nase. [177]

Die Prozession ist wieder auf dem Wege zur Kirche dort unten, wo sie sich auflöst. Es flimmert noch gewaltig vor meinen Augen. Ich suche mir einen abgelegenen Pfad, der zum See hinunterführt. Dort unten, an dem stillen Ufer mit den paar leeren Fischerbooten und dem stolzen Namen Rivapiana, dort will ich mich ein bißchen ausstrecken.

Und nun kann ich es erzählen: Die ganze Zeit in der ich mit der Prozession ging, lag tief in mir ein kleiner Hintergedanke. Das war die Fluchtmöglichkeit, an die ich manchmal dachte. In meiner Tasche konnte ich ein Billett fühlen, das ich mir vorher besorgt hatte. Ein Billett für das Postauto, das mich weit weg und hoch hinauf in die befreiende Klarheit der Berge führen würde, sobald ich es wollte. Dankbar dachte ich daran, wie herrlich dieses Land eingerichtet ist, in dem man von fast tropischen Gegenden im Laufe einiger Stunden die kühlen Bergzinnen erreichen kann.

Mit dem Billett in der Hand war es leichter, sich der farbenberauschenden Festlichkeit zu überlassen. Ich brauchte mich nur mittreiben zu lassen. Ja, ich versuchte, mich mitreißen zu lassen, ohne an etwas anderes zu denken. In meiner Tasche lag der Fahrschein zum Paradies bereit, mir konnte nichts passieren. Denn ich kenne die plötzliche Müdigkeit, von der man im Gewimmel heißer Menschenkörper unter stechender Sonne überfallen werden kann. Diese Wolken von aufgewirbeltem, trockenen Staub, der im Hals kratzt und brennt, der die Nase verstopft und sich auf der Haut als ätzende Schicht absetzt. Diese stillstehende Luft, dieser Dampf von Schweiß und Knoblauch. Diese Monotonie des stundenlangen Schurrens unzähliger Füße, diese Monotonie der ununterbrochen gemurmelten Tonskalen [178] der Gebete. Das setzt ungeteilte Begeisterung voraus. Das setzt voraus, daß man sich willenlos der Massensuggestion ergeben kann. Das fordert bedingungslosen Glauben. Ich habe diese Form des Glaubens nicht.

So fühlt es der Fremde, der nicht der Einwirkung unterliegt. Es verstimmt und ermüdet, fromme Gebärden bis an das sinnlos Grenzende wiederholt zu sehen.

Ich bin Gast in diesem Land, bei diesen Menschen, die ich liebe. Aber es gibt Angelegenheiten, bei denen ich anders fühle und anders denke, von denen ich eine andere Meinung habe. Und wenn es mir nicht mehr paßt, dann entferne ich mich stillschweigend und fahre weiter. Darum trug ich das Billett in der Tasche.

Ich folgte der Prozession bis fast zum Schluß. Das sind ihre Angelegenheiten und das ist ihre Art, das Leben zu leben, sage ich mir. Wir haben unsere – und mehr als genug, damit zu tun.

In meiner Tasche berührt meine Hand das Billett zu dem Erhabenen, dem Symbol des freien Denkens, den Bergen. Oder war es vielleicht nicht auf einer versteckten Wiese, umgeben von Berggipfeln, wo sich die Repräsentanten der Freiheitsidee in der Schweiz heimlich trafen und ihren Eid ablegten, um die Macht der Vögte zu stürzen?

Seitdem beugt sich das Schweizervolk den Beschlüssen der Bundesregierung, – aber es würde ihm schwerlich einfallen, sich vor dem Hut des Bundespräsidenten zu verbeugen. [179]